天気予報で使われる言葉は一見わかりやすいようで、実際は理解するのが難しいですね。

今回は予報用語の「時々」、「一時」、「のち」、「所により」について詳しく説明します!

時々雨と一時雨どちらの雨が長い?

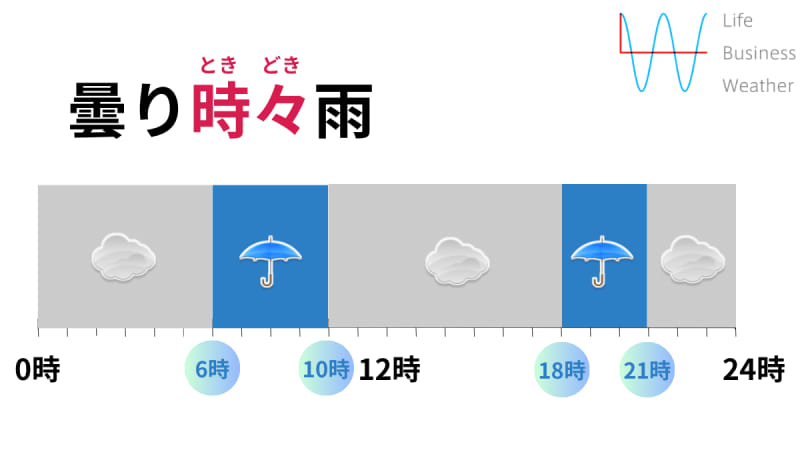

「時々」という予報用語は、現象が断続的に起こり、その発生した時間が予報期間の2分の1より短い場合を指します。断続的という意味は、「時々途切れながらも続いていく状態」を意味し、現象の切れ間がおよそ1時間以上あることを指します。

「曇り時々雨」の予報で、予報期間が24時間のうち、雨の予報が6時~10時(4時間)と、18時~21時(3時間)の合計7時間予想されています。ただ、10時~18時はくもりの時間となっていて、雨のやみ間が8時間存在します。このように、雨がやんでも、しばらくするとまた傘が必要な時間があるのが「時々」の予報です。

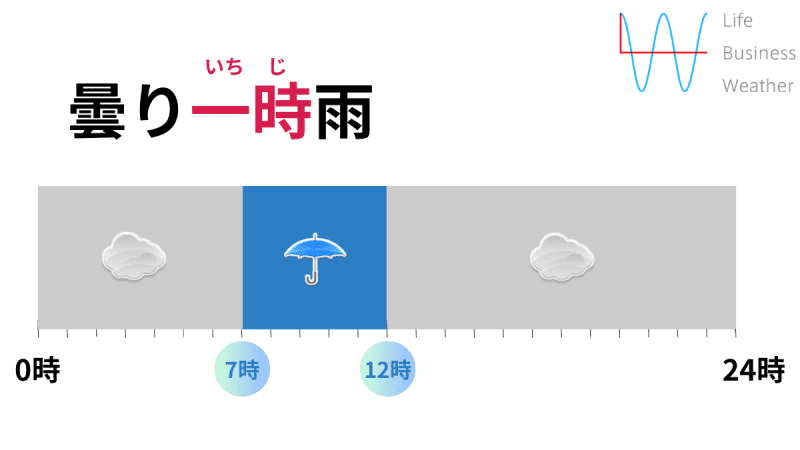

一方、「一時」という予報用語は、現象が連続的に起こり、その発生した時間が予報期間の4分の1より短い場合を指します。連続的とは、「切れ間なく続く状態」を意味し、現象の切れ間が1時間未満のときを指します。

「曇り一時雨」の予報が発表され、その予報期間を24時間とすると、雨の降る時間は7時~12時の合計5時間予想されています。雨の降る時間は時々よりも短く、それ以降はくもりの予報となっていて、傘の必要な時間は一時的です。このように「一時」と「時々」は、雨の降る強さは関係なく、降る時間の長さと、どれぐらい続くかで定義されています。

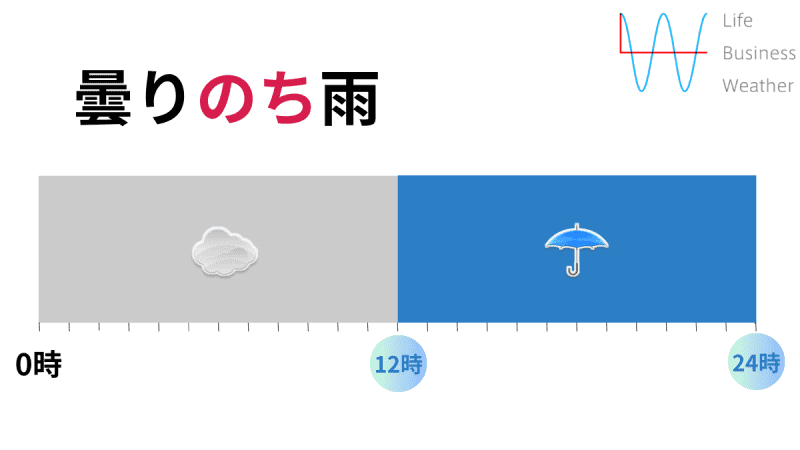

曇りのち雨は何時間降る?

「のち」という予報用語は、予報期間の前半と後半で現象が変化する際に使います。「曇りのち雨」の予報が発表され予報期間が24時間の場合は、前半の曇りの時間は12時間、後半の雨の時間は12時間です。なお、あさっての予報など具体的な時間帯を示す精度がない場合は、この時間の示す限りではありません。

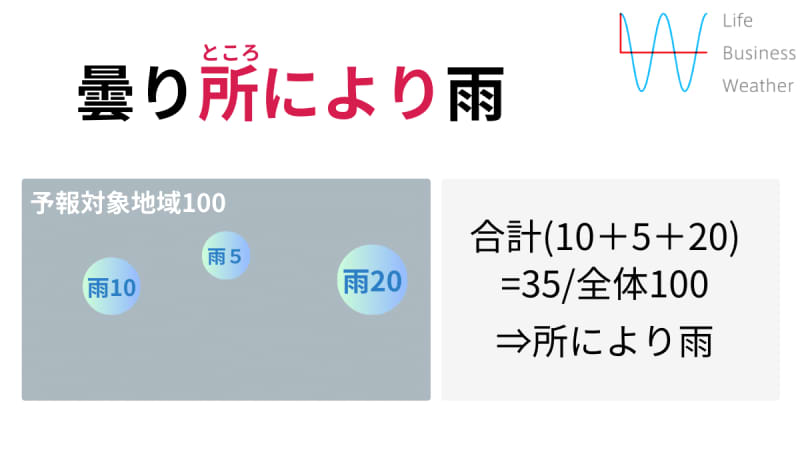

所により雨ってどこに降る?

「所により」は、予報の対象とする地域の半分より狭い範囲で現象が起こることを表します。「所により雨」は全域ではないものの、雨の降る地域が散在し、複数の地域で雨が降る場合に発表されます。対象とする予報区域の全体の面積を100とすると、面積の合計が50未満で雨が降ります。どこで雨が降るかは、詳細な天気予報でご確認ください。

【結論】時々、一時は、雨の降る強さは関係なく、降る長さで定義

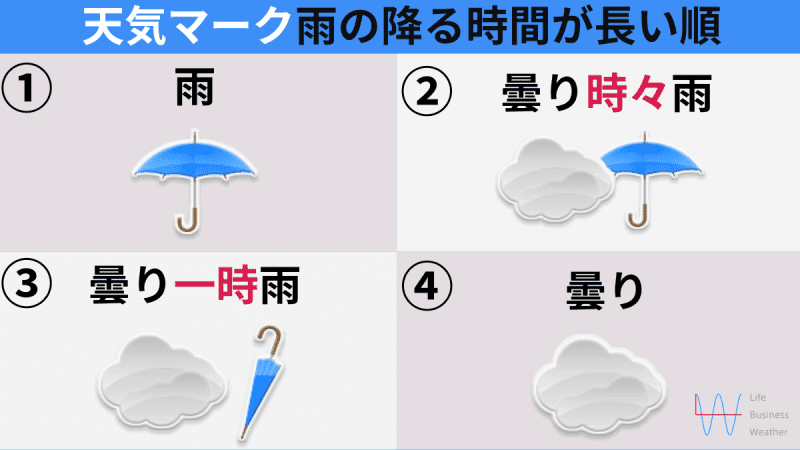

そらくらの天気予報で実際に使われている天気マークです。同じ傘のマークでも、開いている方が閉じている傘よりも、雨の降る時間は長く、「曇り」だけのマークでも所により雨という予報が潜んでいることがあり、天気予報を確認する際に注意が必要です。

過去の天気予報画像をみてみると、鹿児島では曇り時々雨のマーク、福岡では曇り一時雨のマークが使われています。雨の降る長さは、時々は予報期間の2分の1未満、一時は4分の1未満ですから、福岡より、鹿児島の方が雨の降る時間が長いことになります。お住まいの地名にこれらの天気マークが表示されている場合、お出かけには傘が必要です。なお、晴れ・くもりのマークでも所により雨では、④の曇りのデザインのように、傘マークが表示されないことが多いため、詳しい天気予報は、そらくらの天気予報や雨雲レーダーで確認しましょう。

参考

・気象庁「時に関する用語」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/toki.html

・気象庁「場所に関する用語」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/chiiki.html