現時点では不確定な部分もありますが、厚生労働省は2026年度をめどに「共通算定モジュール(※1)」を本格的に提供開始する予定です。これに伴い、保険医療機関から審査支払機関への診療報酬の請求にかかる間接コストの縮小を目指す動きもあり、レセプト(※2)にかかる一連の実務が大きく変わっていくでしょう。本記事では、2024年度診療報酬改定と医療業界のDXについて、日本レセプト学会理事長であり就実短期大学教授の大友達也氏と、同学会学会長であり東京医療保健大学教授の瀬戸僚馬氏が解説します。※1:診療報酬やその改定に関する作業を大幅に効率化し、医療機関やベンダの負担軽減に向けて、各ベンダが共通のものとして活用できる、診療報酬算定・患者の窓口負担金計算を行うための電子計算プログラムのこと。※2:医療機関が保険者に提出する月ごとの診療報酬明細書のこと。

医療事務に今後期待されること

診療報酬改定DXが推進されるなか、病院職員の役割も大きく変わろうとしています。

医療事務にかかるステレオタイプ的な見方として「難しい算定は専門職の領域」といったものがありますが、筆者自身、それは過去の話になりつつあるのを感じています。

もちろん、前提として正しく算定できる力は必要です。しかし、これから標準化されたソフトウェア技術によって算定業務の定型化が進んでいく流れは、保険医療機関のなかだけでなく、審査支払機関においても確実に進行していくことでしょう。

そうなると、レセプトは「算定」「点検」の正しさではなく、むしろ算定されたデータの「活用」「応用」に焦点が当てられていくことになります。

レセプト管理で求められるデータ活用スキル

ビジネス用語で言い表すとすれば、レセプトを始めとする各種データから病院の経営課題を抽出し、診療系・非診療系も含めた業務全般を改善に向けてアレンジしていける専門知識とノウハウ形成こそが事務系管理職にとって重要だということです。

ぜひ想像してみてください。ソフトウェア技術によって、レセプトデータから1日ごとの収益、リアルタイムで収入・支出が見えて、院内の経営状況が一瞬でわかるような時代もそう遠いことではありません。

そうなると、医事課は限りなく収益管理する経理課に接近ないしは統合することも充分に想定され、これまで以上に応用的なスキルセットが求められるようになるはずです。

また、病院の経営環境にも大きな変化が生じています。今後とも医療と福祉の法人統合や業務提携などは進むでしょうし、外資による買収などを通じて国際化への対応も本格化していくことも見込まれ、経営者や事務系管理職は経営判断のための資料となるレセプトを活用する機会が増えることにもなります。

加えて「団塊の世代」がすべて後期高齢者となると、医療需要の中心が急性期から慢性期へとシフトしていきますので、医科・歯科・調剤・介護を総合的に見る視点も大切になります。

こうした昨今の医療を取り巻く経営環境を鑑みますと、どんなにマルチタレントで優秀な人材であっても、1人だけで抱え込むかたちで多岐にわたる課題に向き合い、医療機関全体を引っ張っていくのはあまり現実的ではありませんし、仮に可能だとしてもそれは最善のものではないでしょう。

レセプトデータの活用に関してもまったく同じです。医事部門だけがデータを使用するのではなく、院内で広く開かれたかたちで活用していく仕組みづくりがますます大切になります。さらに、職種の枠を超えた議論の機会、たとえば学術大会やセミナーも含めたオープンな場所づくりなどが求められているといえましょう。

医療系資格は暗記が重要だったが…

最近では、レセプト管理に関する専門人材を育成し、これから到来するAI時代にふさわしいスキルセットを認証していく資格制度なども登場しています。

従来の医事系資格は細かい知識を暗記させることに主眼を置くものでした。しかし、こうした上位グレードを対象としたものは日常業務のなかで想定される具体的な事柄をいかに深く思考し、適切な判断が出せるかが問われるため、これからの事務系管理職に求められる経営戦略の策定などのスキルセットに絞って効率よく学習できることでしょう。

今後、医療機関の中核を担っていく人材を育成するスキームにはさまざまなものがありますが、レセプト管理のコンサルティングを切り口とした専門人材の育成を行う業界動向があるのは今後とも目配りしておきたいところです。

「レセプトチェック」の現在地

まず、保険医療機関の根幹にかかわることですが、診療情報をミスなく正確に入力して日々適切な算定を行うことがやはり大切です。

一般に算定業務は後工程に行けば行くほど修正時の手間が増えます。レセプトが審査支払機関から医療機関に戻され、記載内容の精査・修正をするのに心身を削られるくらいならば、必要な金銭的コストや時間的コストをかけて院内の算定段階で「予防」に努めたほうが組織内の全体最適といえるのではないでしょうか。

現在、さまざまなベンダーが「レセプトチェック」の行えるソリューションを提供しており、業務効率を高めたり、ヒューマンエラーを最小化したりする目的で導入されています。

製品ごとに仕様は異なりますが、まずは電子カルテなどのデータから医療事務システム(レセコン)でUKEファイル(拡張子uke)と呼ばれるCSVファイルのようなテキストデータを作成し、そのファイルを解析してレセプトの誤謬や不備を自動的に抽出することで、審査支払機関へ提出するデータの精度を高めています。

「レセプトチェック」の運用方法

ここで大切なのは、システム導入よりもむしろ運用です。「レセプトチェック」機能を持つ製品でできるのは誤謬や不備の疑いのあるデータの抽出であり、なかにはAIを搭載した製品もありますが、けっして病院側で医師や事務系職員が行う院内審査を免れるものではありません。

筆者らは2023年11月に台湾の医療機関を視察した際、訪問先で「なぜ日本では、リアルタイムに診療報酬請求を行わずに月1回にまとめているのですか?」と素朴な疑問を投げかけられましたが、ほとんどなにも答えられませんでした。

このように行政ルールの説明はできても、日本国内のローカルな事情を超えた本質的な理由となると、きちんと説明できないことは多々あります。しかしながら、実際に台湾で受けた素朴な疑問は当を得ていて、これまでの1ヵ月ごとに区切るレセプト情報では医療サービス実施後の一定の時間経過後(最大1ヵ月後)となるため、すでに過去情報になってしまっています。

これからのデジタル時代であれば、デイリーもしくはリアルタイムなレセプトの算定も可能であり、そこから病院の経営状況を見ていけば、データ運用上の価値が高まることは明らかです。

今後、さらにAI技術が進んでいけば、たとえばカルテ情報から1ヵ月後の診療予測レセプトで試算することも考えられます。もしも精度の高い未来予測データがあれば、医療サービスのチェックや収益を意識した適切な軌道修正も可能となりますし、過去・現在・未来にわたる横断的データと向き合うレセプト管理士やレセプトコンサルタントなどの新たな専門職も重要性を増していきます。

やや話が広がりましたが、「レセプトチェック」の業務1つをとってみても、固定観念に縛られずに算定漏れや診療報酬の減額を減らす組織文化を作ることや、レセプトにかかわるリスクを医事部門だけで抱え込むのではなく病院全体で共有するといった目標を立てて取り組むとよいでしょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)

「レセプトチェック」ツール導入時のポイント

やや専門的な細かい内容となりますが、ここで病院の実務者向けに2点補足したいと思います。

将来的なクラウド化も見越した選定を行う

1つ目は「レセプトチェック」を行うための製品を選定する際には、クラウド対応のものをお薦めしたいということです。昨今では「レセプトチェック」も高度化が進み、AIを活用する前提のクラウドサービスも増えています。

しかしセキュリティ上の理由等から院内データをクラウドで扱うことが難しい場合も多く、その際にはオンプレミスの環境を構築することになりますが、中長期的な視点に立って将来的なクラウド化も見越した選定をしておくのが無難といえます。

医師事務作業補助者による「症状詳記」の代行について

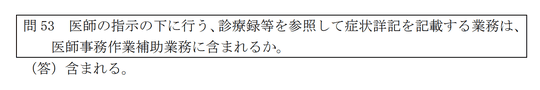

2つ目は2024年の疑義解釈(事務連絡 令和6年3月28日付 厚生労働省保険局医療課発「疑義解釈資料の送付について(その1)」問53)において医師事務作業補助者が「症状詳記」を代行できると明記されたことについてです。

[図表] 令和6年3月28日付 厚生労働省保険局医療課発「疑義解釈資料の送付について(その1)」問53

「症状詳記」はあまり一般に知られない用語ですが、傷病名や請求項目だけなく、診療行為の背景として症状や治療経過等を詳しく説明したもので、診療報酬の請求に必要な場合があります。「レセプトチェック」でも「症状詳記」の記載の有無や適切さはしばしば精査の対象となる重要項目となります。

ポイントになるのは、当該の事務連絡の記載は単なる医師事務作業補助者へのタスクシフトだと捉えるべきではないということです。

「症状詳記」の記載を前倒しできることにより、ある1人の患者さんが「症状詳記の記載が必要なほどの重篤な状態」だいうことをすべてのスタッフ間で共有し、今後の方向性も含めて主体的に考えられる可能性を開くものといえるでしょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)

データ活用で病院経営を強靭化

続いて算定後のことを考えていきましょう。すでに述べたとおり、算定後のデータは医療機関の事務系管理職の方がこれからの経営戦略を考えていくうえできわめて重要な手がかりとなりますし、次のどのような算定を進めるか決定していくうえで必須のものといえるでしょう。

令和6年度診療報酬改定においても明示こそされませんでしたが、すでに「質に基づく支払い」(Pay for Performance=P4P)や、データ整備にかかる費用を助成する「報告のための支払い」(Pay for Reporting=P4R)の視点が明らかに感じられる加算もありました。

しかしながら、こうしたP4PやP4Rに関連する加算を目指そうにも、「医事部門は臨床的な実績データを持ち合わせていない」という険しい現実に直面することがあります。

医療従事者にとってはよく知られたことですが、診療報酬の請求根拠となる「診療行為データ」を持ち合わせていても、それは臨床的にすべての診療行為を指すわけではありません。実際には診療報酬に算定されない診療行為も行われていますので、それらのデータも適切かつ構造化したかたちで保有していないとP4Pの分析は難しくなります。

このような課題を抱える医療機関に導入されているのが、「経営分析システム」と呼ばれるソリューションです。さまざまな製品がありますが、自院のレセプトだけでなく、電子カルテ・リハビリシステム・介護支給システム・財務会計データなどと自動的に連携させ、さまざまな視点からカスタマイズされたレポート作成を自動的に行うことができます。

「経営分析システム」はそれ自体がプラットフォームという性格を持つものだけに、その活用方法を言い表すのは難しいのですが、たとえば「適切な診療単価目標設定」、「病床稼働率の改善」といった課題を検討するため資料を自動的に生成させたり、あるいは自院の経営課題について抽出するために重要業績評価指標(KPI)を一覧できるテーブルを作成したりといった活用を行っています。

部門横断的ないしグループ内横断的に数値を俯瞰することで日ごろ感じている問題意識が確信に変わる瞬間もあるでしょうし、現場を見ているだけでは気づきえない新たな気づきやきっかけを得ることもあるようです。

なかには「経営分析システム」自体と合わせてコンサルティングを提供する事業者もあります。数値から抽出すべき事柄は病院全体の経年的な推移や二次医療圏内での比較によって得られることもあれば、診療科別の比較、患者の年代や居住地の分布、地域連携室の実績などから浮かび上がることもあります。

これらの数値の読み解き方や仮説形成の作法だけでなく、経営診断や中長期経営計画への落とし込み、増収・増患対策の立案、医療・介護現場の質的な向上施策などに結び付けるには専門人材の知見が必要になる場合もあります。

あるいは、ここまで本格的な内容とまではいかなくとも、運用支援サービスの一環としてAI時代を踏まえたレセプト管理の専門家(レセプト管理士、レセプトコンサルタントなど)のアドバイスが受けられる仕組みを設けている製品もありますので、そのような選択肢を考慮に入れてもよいでしょう。

いずれにせよ、レセプト管理を追究していくと、必然的にデータ活用の諸問題に帰結します。さらに言えば、P4PやP4Rの視点を院内に根付かせることを強く意識しながら推進していくことが中長期的な発展につながるのではないかと思われます。

また、アウトプットとして得た実績データは経営層や医事部門だけで抱え込まずに、院内の幅広い職種が共有できるプラットフォームが整備できると理想的であり、「経営分析システム」の導入はその有効な一手といえるでしょう。

診療報酬改定DXと情報コンテンツの活用

最後に診療報酬改定に戻ります。とかく診療報酬改定DXは未知数のことが多く、病院の実務者はつねに流動的な状況のなかでプラットフォームを構築することを余儀なくされます。

他方、情報システムは一度導入したら数年間は利用し続けることになりますから、中長期視点に立ちながらバランスの取れた環境整備が必要になりますし、事務系管理職などのマネジメント要件を含む職位であれば、個々の決定に対して組織人としての応答可能性(責任)も求められます。

こうした厳しい状況のなかで、周期的に行われる診療報酬改定の大波・小波を泳ぎ切るには多様な情報システムを俯瞰的にとらえる「生きた情報源」が不可欠です。

そのためにも医療データの活用に対して同じ志を持つ人々が集う学会組織も数あるリソースの1つとして活用したいものですし、最近では医療機関の業務効率化に特化した「DXの比較・検索サイト」もありますので、こうした情報インフラを無理のない範囲で日常のルーティンに取り入れていくとよいでしょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)

大友 達也

日本レセプト学会理事長

就実短期大学教授

瀬戸 僚馬

日本レセプト学会学会長

東京医療保健大学教授