ホンダは2024年5月16日、三部敏宏社長、青山真二副社長(COO)、貝原典也副社長(生産・品質関連担当)の3名が出席し「2024 ビジネスアップデート」、つまり最新の電動化戦略の説明会を開催した。

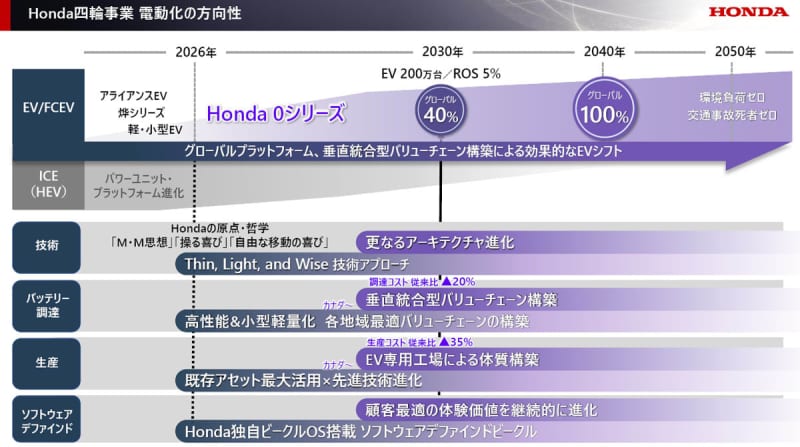

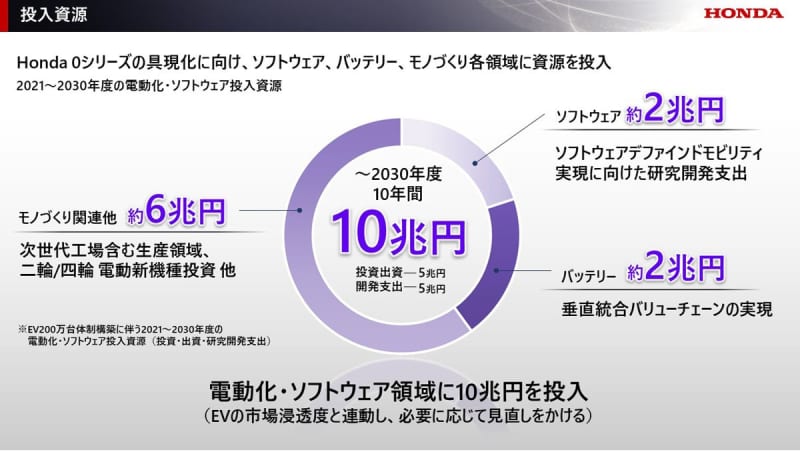

ホンダは2040年にグローバルでのEV(電気自動車)/FCEV(燃料電池車)の販売比率を100%とする目標に変更はないとし、EVの本格普及期となる2030年度までの10年間で、約10兆円の資源投入を計画していることを発表した。

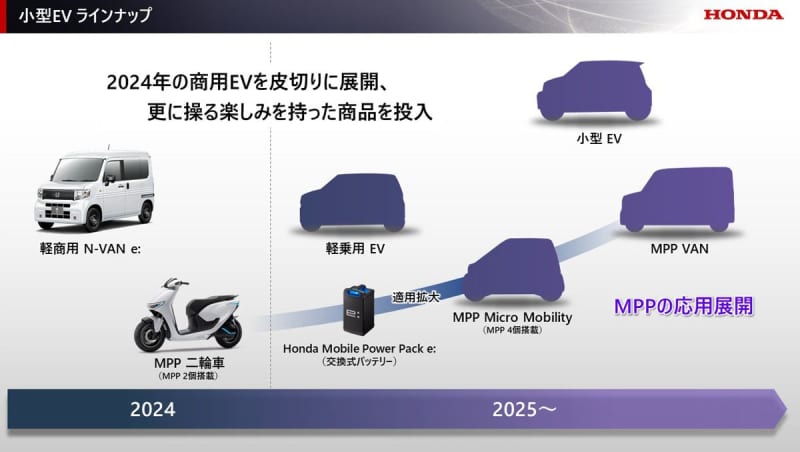

EVの展開は、アメリカ市場ではすでに展開が始まっているが、日本では2024年秋に発売予定の軽商用EV「N-VAN e:」を皮切りに、2025年には軽乗用EVモデル、2026年には、よりスポーティな小型EVなど、小型EVのニーズがある地域に対して順次製品を投入することになる。

その他に、持ち運び可能なHonda Mobile Power Pack(モバイルパワーパック)を使った電動化展開では、2024年中にモバイルパワーパックを2個搭載する2輪電動モビリティを投入し、2025年度中にモバイルパワーパックを4個搭載する超小型モビリティを日本へ投入するとしている。

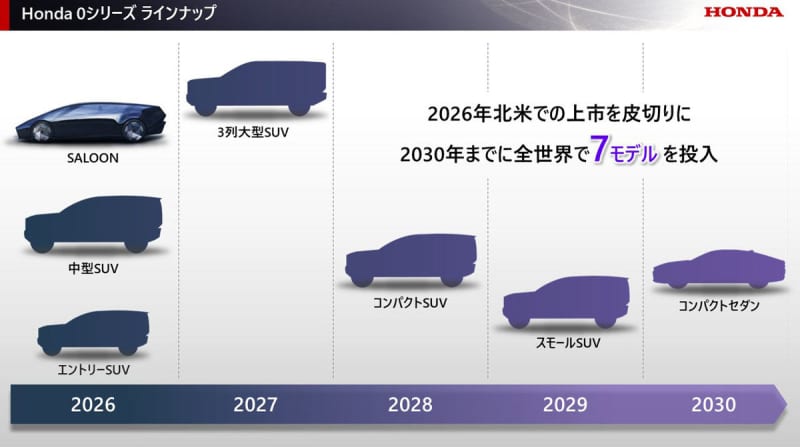

すでにデザイン・スタディモデルが公表されているグローバルEV「Honda 0シリーズ」は、2030年までに小型から中大型モデルまで、全世界で7モデル投入する。この「Honda 0シリーズ」が、今後のホンダのEVの中心モデルであり、現在開発に全力を投入している。

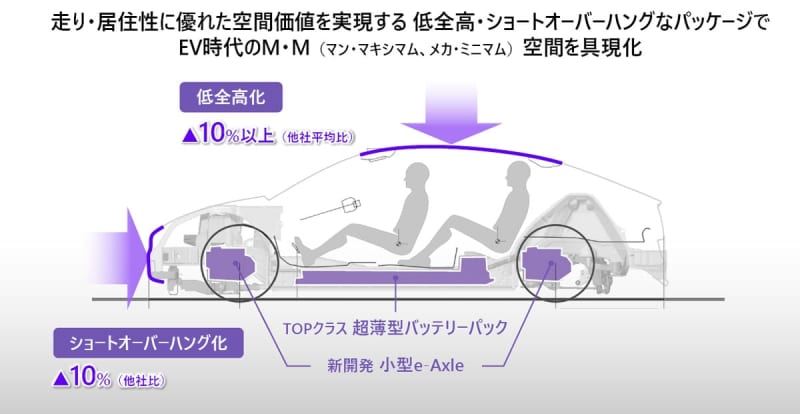

「Honda 0シリーズ」は、ホンダの命運を決する次世代EVシリーズで、新開発のEVプラットフォームにより様々なカテゴリーのEVモデルを展開することになる。そのベースにはEVならではの優れたパッケージと、高い運動性能を生かすモデルなどがラインアップされている。また、すでのアコードでも採用された6軸運動制御の技術をこのEVで本格展開することになる。

また主力市場である中国で市場規模を挽回すべく、2027年までにEVを10車種を投入し、2035年までにEV販売比率を100%を目指す。中国で現在展開している第1世代のe:Nシリーズに加えて、北京モーターショーで発表した新世代EV「Yye:イエ」シリーズが続き、Z世代をターゲットにしたEVラインアップを拡充することになる。この「Yye:イエ」シリーズが中国市場でのホンダの今後を決定するモデルとされている。

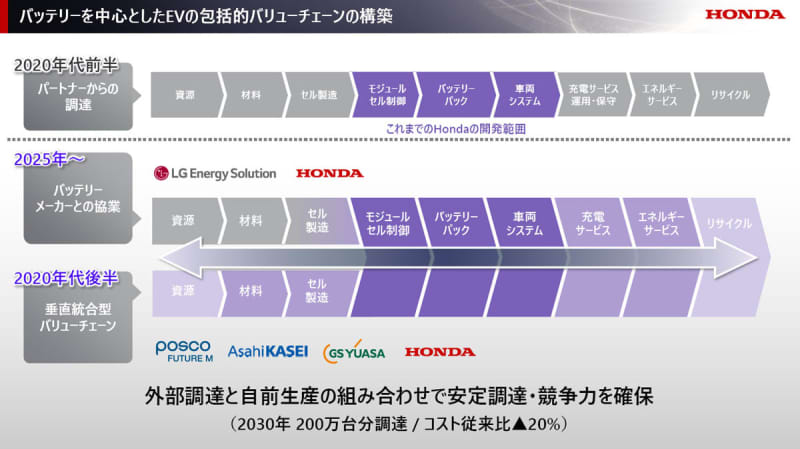

また、EVの調達・生産構造の改革として、バッテリーや主要コンポーネンツを垂直統合型バリューチェーンに構築することで、2030年に北米で調達するバッテリーのコストを現行比で20%以上削減するほか、生産コストの35%削減を目指し競争力のある事業構造を築く計画だ。つまりバッテリーコストの低減実現により、収益率を大きく向上させることができるのだ。

バッテリーはこれまで、地域ごとに外部パートナーシップを強化し、必要なバッテリー量を、コストを抑制しながら調達していくが、今後はパートナー企業との合弁によるバッテリー生産を開始し、アメリカでは2025年にLGエナジーソリューションとの合弁によるバッテリー工場が稼働し、年間40GWh のバッテリーを生産する。

さらに、今後は原材料の調達から完成車生産、バッテリーの2次利用、リサイクルまでを含む、バッテリーを中心としたEVの垂直統合型バリューチェーンの構築を目指すことになる。

カナダでは、GSユアサとの共同開発バッテリーの自前生産を開始し、それに必要な主要部材もカナダにおいて正極材は POSCO Future M社と、セパレーターは旭化成とそれぞれ合弁による新工場で生産するなど、材料からバッテリー生産までを自社の手の中に入れ、さらにバッテリーの2次利用やリサイクルまで視野に入れた包括的なバリューチェーンの構築を目指す。バッテリー価格の最適化や安定調達はもちろん、一貫したバリューチェーン全体で競争力を高めるのだ。

これにより、2030年には北米で調達するバッテリーのコストを現行のバッテリー比で20%以上削減し、予定している約200万台分のEV生産を賄うバッテリーについては、地域ごとに最適な方法で確保する見通しが立っているという。

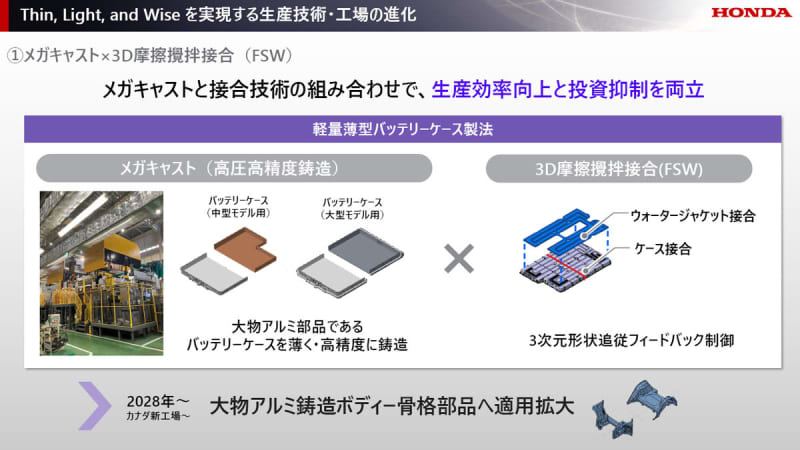

EVの車両生産では、オハイオ州のアンナ工場に新しく設置するバッテリーケースの製造ラインに、6000トンクラスの高圧ダイキャストマシン、メガキャストを導入。これにより、60部品を超えるバッテリーケースの構成部品数や付帯部品数を5部品に大きく削減できるほか、摩擦攪拌接合(FSW)技術を組み合わせることで、投資の抑制と生産効率の向上を両立させる。

すでに栃木の生産技術の研究拠点に6000トンクラスのメガキャスト機を導入し、量産性の検証を行なっているという。これにより、当然ながらフロントやリヤのサブフレーム一体鋳造プレスなどの可能性を追求しているのだ。

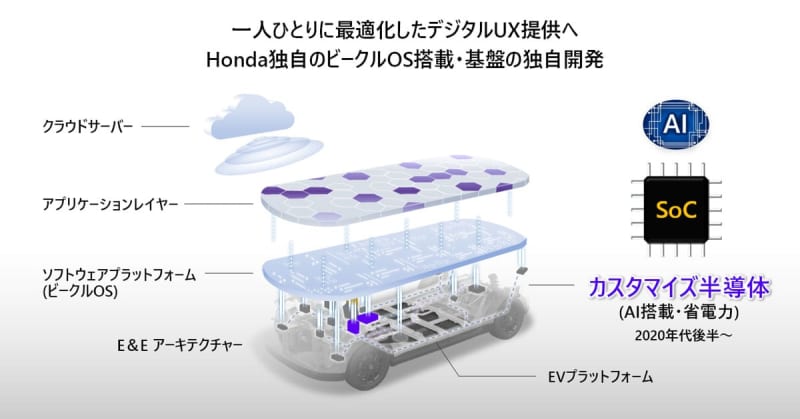

現在、最も注目されているSDV(ソフトウエア優先車両)の基盤となるE&Eアーキテクチャー(電子プラットフォーム)や、その上部レイヤーである車載OS、その上で動くアプリケーションはホンダは独自に開発するとしている。

また搭載されるSoC(System on Chip)半導体については、自動化・知能化の進化に不可欠なAIを搭載しながら消費電力を抑制するなど、ホンダ独自のカスタマイズを行なうことにしている。

そして2020年代後半に投入する新世代RVモデルには、個々にクルマのシステムを制御する複数のECUをコアECUに集約し、クルマ1台分の頭脳がひとつになるセントラルアーキテクチャー型を採用し、機能が連携していくことで、今まで実現できなかったような新しい感動体験をスピーディに提供することができるようにするとしている。

なおe:HEV、つまり現行のハイブリッド・システムは、システムの軽量・高効率化、プラットフォーム効率化・共用化により、さらなる燃費の改善を行なう計画だ。また今後e:HEVにはリヤに駆動モーターを搭載する電動4WDを新設定する。

ホンダは、EVの全面投資、グローバル展開と同時に、4輪ビジネスでの収益体質を改善することも大きなテーマになっている。EV事業に向けての巨額投資を実行しながら、直実に収益を得るためにのビジネス構造の改革を両立させる必要に迫られているのである。

The post ホンダ 電動化を機に四輪収益体質改善の「2024ビジネスアップデート」を説明 first appeared on オートプルーブ - Auto Prove.