●5月27日は、百人一首の日

鎌倉時代の公家・藤原定家の日記「明月記」によると、1235年(文暦2年)5月27日に、定家が宇都宮入道蓮生の依頼で書写した和歌百首を、嵯峨の小倉山荘の障子に貼ったそうです。これが百人一首の最初の記述だったため、百人一首はこの日に完成されたとして記念日になりました。もともと百人一首は障子に書いて鑑賞していたようですね。

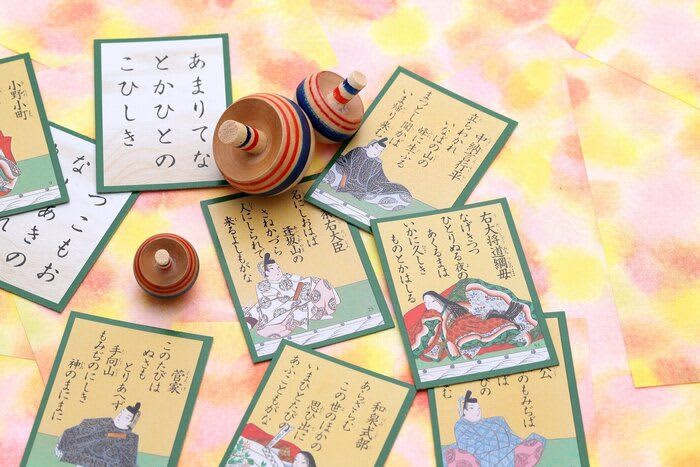

では、今のようなかるた遊びになったのは?戦国時代の頃に、百人一首がかるたとして遊び始めたようです。

やがて、江戸時代になると印刷技術の進歩から、徐々に庶民にも広まって楽しまれるようになったとか。

戦国武将たちも、戦の合間に百人一首かるたを楽しんでいたのかもしれませんね。

【防災の専門家監修】あなたの「防災ポーチ」を作って! 育児中ファミリーが地震の備えに用意しておきたいもの

小学校までに覚えておくと差がつく!?

ゲームや動画が全盛のいま、かるた遊びをする家庭も少なくなってきているようです。まして、百人一首となると、子どもには難解、ママだって「古典の授業で習ったような…?」と、遠い目をしちゃいそう。

敬遠しがちな百人一首だけれど、口コミサイト『ウイメンズパーク』で小学生以上のお子さんを持つ先輩ママのコメントでは、百人一首の話題があがっていました。

映画化もしたマンガ「ちはやふる」の影響からか、「百人一首大会を開催する小学校が増えている」とか。

「東大生の子どもを育てたママは、子どもが小さな頃から百人一首で遊んでいた」とか。

「百人一首の句を貼っておいたら幼稚園児が全部覚えた」とか。

早いうちから百人一首を覚えると、中学でつまずきやすい古文の授業にもすんなり入れる、というメリットもあるようです。

早期教育というより、日本人として日本の文化を知る上でも、家族で遊びながら古典も学べる百人一首は一石二鳥かもしれませんね。

(文・井上裕紀子)

【仲里依紗】息子の意外な答えに「ドキッ」。息子がやりたいと思うことは、夫と一緒に全力応援!

■文中のコメントはすべて、『ウィメンズパーク』(2022年1月末まで)の投稿からの抜粋です。

※この記事は「たまひよONLINE」で過去に公開されたものです。

※記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。