「子どもにはさまざまな体験をさせてあげたい……」と考えるご家庭におすすめなのが、粘土遊び感覚で取り組める陶芸です。

陶芸になじみのない方も多いかとは思います。

しかしながら、窯元や教室にもよりますが、陶芸体験は4歳くらいの子どもから受け入れてくれるところがほとんど。

「土からモノを作る」という体験は、子どもの好奇心や創造力を刺激してくれるはずです!

この記事では、陶芸の魅力や子どもが陶芸に取り組むメリットをご紹介。

陶芸で有名な日本の地域もピックアップしているので、親子で気軽に足を運んでみてくださいね!

そもそも「陶芸」って何?

陶器市や陶芸祭りは、全国のさまざまな地域で行われています。

しかしそもそも陶芸とは、どのようなものを指すのでしょうか?

日本の陶芸について詳しく見ていきましょう。

土で「焼き物」を作る技術のこと

陶芸とは、土や石から「焼き物」を作る技術のことです。

陶芸作品は、土をこねて成形した後1,000度以上の高温で焼いて仕上げます。

使う土の種類や釉薬(ゆうやく:陶磁器の表面にかける薬品)・技法によって完成後の姿は異なり、さまざまな表情を楽しめるのが魅力です。

陶芸は地域ごとに特色が異なり、「名産地」と呼ばれる場所は日本各地にあります。

陶芸体験を提供する施設や窯元はたくさんあるので、親子での陶芸体験は難しくありません!

陶芸体験の一般的な流れ

窯元や教室による違いはありますが、「1日のみ」「短時間」の場合、陶芸体験は以下のような流れとなるのが一般的です。

- 作りたい作品を決める

- 陶芸体験の流れについて説明を受ける

- 土をこねる

- 作品を作る

- 作品にサインを入れる

- 釉薬を選ぶ

本来陶芸は、成形が終わった後に乾燥・素焼き・釉がけ・本焼き・窯出しという長い工程があります。

完成には2週間から2カ月程度かかるのが一般的で、陶芸体験したその日に作品をもらって帰ることはできません。

後日取りに行くか、配送をお願いしましょう。

なお作陶の方法は、手のみで成形する「手びねり」と、ろくろという回転台を使う「ろくろ」、タタラ板という板を使う「タタラ」などの方法があります。

子どもが小さい場合は、粘土感覚で取り組める手びねりがよいかもしれません。

陶芸には魅力がたくさん!子どもが陶芸に取り組むメリット

陶芸は、どちらかというと「大人の趣味」というイメージを抱かれがち。

しかし子どもが陶芸にチャレンジすることには、大きなメリットがあります。

子どもが陶芸にチャレンジするメリットを詳しく見ていきましょう。

自由に自己表現できる

陶芸体験は、土を自由に成形する楽しさを知るためのもの。

複雑なルールにとらわれる必要はなく、子どもは好きな作品を作れます。

頭の中の感情やイメージを作品に反映させることは、自己表現力を鍛えることにつながるはずです。

イノベーションが求められる今の時代、「創造力」はどこに行っても重視される能力!

陶芸によってクリエイティブな体験をすることは、子どもの将来にとって有益です。

脳の活性化につながる

陶芸では、土をこねたりひねったりしてたくさん指や手を使います。

小さな頃から手指をたくさん使うことは、脳の刺激につながるのだとか。

作陶の細かな作業が、子どもの脳を活性化してくれるかもしれません。

また指先をたくさん使う作業は、「器用さ」を育む上でも有益だといわれています。

指先をたくさん使えるのも、陶芸体験のメリットです。

達成感を味わえる

土のかたまりが、最終的にはカップや置物になる。

陶芸体験は、モノ作りの工程を一から体験できるのが魅力です。

「自分で作った!」「できた!」という達成感は、子どもの自己肯定感を高めます。

陶芸体験は、「上手にできたね!」「すごいね!」と子どもを褒めるチャンスです!

集中力が高まる

土と向き合ってこねたり叩いたりすることは、心を「無」にする上で有益です。

作品を作るというゴールに真摯に向き合うことが、子どもの集中力を養います。

また冷たい土の感触は、しっとりとして心地よいですよね。

無心で土をこねることは、ストレス解消によいそうです。

家事や育児に忙しい毎日、疲れやストレスがたまってはいませんか?

子どもと一緒に陶芸体験をすることは、心身のリフレッシュにつながりますよ!

日本文化や歴史に触れられる

日本では、安土桃山時代に開花した「茶の湯文化」とともに陶芸が活発になったといわれています。

現在「陶器の産地」と呼ばれる場所には古い歴史と伝統があり、日本の文化を体験するには最適です。

陶芸体験をすることは、子どもが日本文化・歴史に興味を持つきっかけとなるかもしれません。

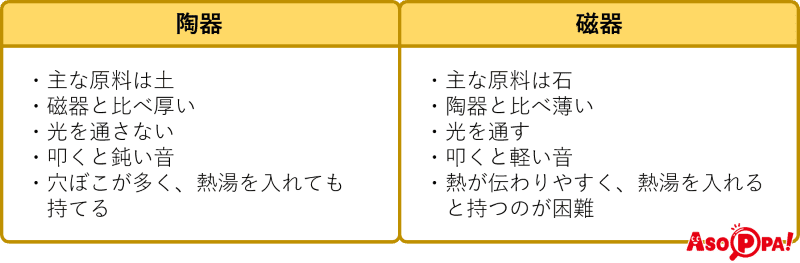

おまけ:陶器と磁器の違い

ここでは陶器とご紹介していますが、似たようなもので磁器というものがあります。

これらのことを陶磁器と呼びますが、陶器と磁器にはどのような違いがあるのでしょうか?

簡単にまとめましたので、チェックしてみてください。

親子体験におすすめ!陶芸で有名な日本の地域

陶芸で有名な地域は、全国各地にあります。

近隣にお出掛けした際は、ぜひ親子で陶芸体験にチャレンジしてみてください。

日本全国の陶芸の産地を、特徴とともにご紹介します。

【栃木県】益子焼

益子焼(ましこやき)は、栃木県芳賀郡益子町エリアで作られている陶器です。

発祥は江戸時代末期にさかのぼるといわれ、うつわや湯のみは江戸の人々の日用品として広く使われました。

益子焼は厚みがあり、上品というよりは力強さや重厚感が際立っているのが特徴です。

装飾は簡単なものが多く、派手な見た目ではありません。

しかしその分実用性は高く、日々のうつわにちょうどよいものが見つかります。

【愛知県】瀬戸焼

瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市周辺で作られる陶器です。

発祥は平安時代後期にさかのぼるといわれており、江戸時代後期には磁器も作られるようになりました。

瀬戸市周辺は現在でも、世界有数の良質な土の産地として知られています。

瀬戸で焼かれる陶磁器の種類はさまざまあり、「これが瀬戸焼」と一概にはいえません。

作られる陶磁器の種類は多岐にわたり、「瀬戸で作れないものはない」とまでいわれています。

日本では、陶器のことを「せともの」と呼びますよね。

これは、瀬戸が日本の陶磁器の産地として中心的な役割を果たしてきたことに由来しているんですよ!

【岐阜県】美濃焼

美濃焼(みのやき)は、岐阜県東濃地方を生産地とする陶器です。

起源は5世紀ごろにさかのぼるといわれ、現在でも東濃地方は国内最大の陶磁器産地として知られています。

日本に流通している和洋食器の約5割は、ここで作られているのだそうですよ!

美濃焼の特徴は、「明確な特徴がないこと」。

美濃焼は、時代の流行やニーズに合わせて形態を変化させてきました。

様式の種類は15にもおよぶとされ、「これが美濃焼!」という定まった型はありません。

気軽な日常食器から芸術性の高い「黄瀬戸」「志野」「織部」「瀬戸黒」の名品まで、美濃焼の作品はさまざま。

バリエーションの多彩さ・表現の豊かさが、美濃焼の大きな魅力です。

【岡山県】備前焼

備前焼(びぜんやき)は、岡山県備前市の伊部地区を代表的な産地とする陶器です。

絵付けなし・釉薬なしの素朴な焼き物で、「日本六古窯(※)」の中では最も古い歴史を持つといわれています。

備前焼は、古墳時代の須恵器(すえき)の制作方法から発展したものなのだとか。

陶器には土の気配が色濃く残っており、あたたかさや素朴さが感じられます。

茶褐色の色味は、使われている土が鉄分を多く含むためなのだそうです。

JR伊部駅周辺には、備前焼作家の窯元や陶芸店がたくさんありますよ!

※日本古来の技術・伝統を継承し続ける焼き物の産地の総称。越前・瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前を指す。

【山口県】萩焼

萩焼(はぎやき)は、山口県萩市を中心に作られる陶器です。

創始者は豊臣秀吉の朝鮮出兵で招致された陶工だったといわれており、江戸時代には毛利氏の御用窯として発展しました。

萩焼は派手な色付けや装飾がなく、見た目の印象は素朴で柔らか。

ただし色合いは使い込むうちに変化していくため、「萩の七化け」などと呼ばれました。

萩焼は侘びさびが重視された茶の湯文化と相性がよく、茶器として多くの茶人や大名に愛されたそうです。

茶の湯の世界では、「一楽(※)、二萩、三唐津」として、2番目に格付けされています。

※信楽焼

【佐賀県】唐津焼

画像提供:(一社)唐津観光協会

唐津焼(からつやき)は、佐賀県唐津市を中心に作られている陶器です。

始まりについては諸説ありますが、豊臣秀吉の朝鮮出兵より前に創始されていたとする説が有力となっています。

唐津焼も萩焼と同様、素朴な風合いが魅力の陶器です。

桃山時代や江戸時代には、たくさんの唐津焼が唐津港から出荷されました。

そのため西日本では、陶器のことを「せともの」ではなく「からつもの」と呼ぶのだそうです!

まとめ

陶芸体験は、子どもの創造力や集中力を養うのにうってつけ。 焼き物の産地に行くことがあれば、ぜひ本場の窯元を予約してみましょう。 土から実用品を作るという体験は、子どもが成功体験を積み上げたり、自己肯定感を高めたりするチャンスとなるはずです。 また土をこねたりひねったりすることは、大人にとっても新鮮な癒し体験となるに違いありません。 自分だけのコーヒーカップや湯のみなどを作って、日常使いしてみてはいかがでしょうか。 陶器体験で、親子ともに有意義な時間を過ごしてくださいね! 文/カワサキカオリ