安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:国谷 一彦)は、ICTにより山岳トンネル工事の生産性を大幅に高める取り組みとして「山岳トンネル統合型掘削管理システム(i-NATM(R))」の開発を推進しています。この一環として、山岳トンネル工事における連続ベルトコンベヤ工法に用いる新型テールピース台車を青山機工株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:寺内 伸)および東京機材工業株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小山 隆利)と共同で開発しました。

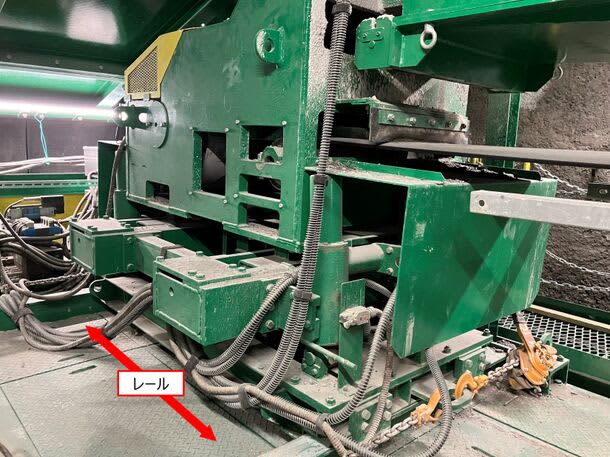

写真1:新型テールピース台車

1. 開発の背景

連続ベルトコンベヤ工法は、移動式破砕機と連続ベルトコンベヤからなる、山岳トンネルにおけるズリ出し手法の一つです。坑内切羽付近に設置した破砕機に、トンネル掘削により発生したズリ(岩塊)を投入することにより、ベルトコンベヤで運搬しやすいサイズの砕石に破砕を行い、コンベヤにより坑外まで搬出します。

連続ベルトコンベヤは一般的なベルトコンベヤと異なり、トンネル施工の進捗に伴い、切羽側に設置されたテールピース台車が前進することでコンベヤを延伸していきます。ベルトコンベヤの延伸に伴い線形が変わることで、ベルトの蛇行が発生しやすく、特にテールピース台車上での蛇行は、クラッシャーから受け入れるズリがこぼれ、閉塞を招くなどのリスクがあります。蛇行を抑制するには、様々なローラの適切な配置や、運搬物の状況による細かな調整が重要となりますが、これらは作業上の大きな負担となっています。

また、連続ベルトコンベヤは、ズリ運搬作業の主要な設備となることから、安定した稼働を確保することが重要であり、維持管理の負担を軽減することも求められています。

2. 新型テールピース台車の特長

● ベルト緊張部スライド装置

テールピース台車に設置されたベルト緊張部(写真2)を底部のレールにより左右にスライド可能とし、急曲線部におけるベルトの曲がりを緩和し、蛇行を抑制する。緊張部のスライドに合わせて破砕機の投入部のホッパーも稼働する。

写真2:ベルト緊張部スライド装置

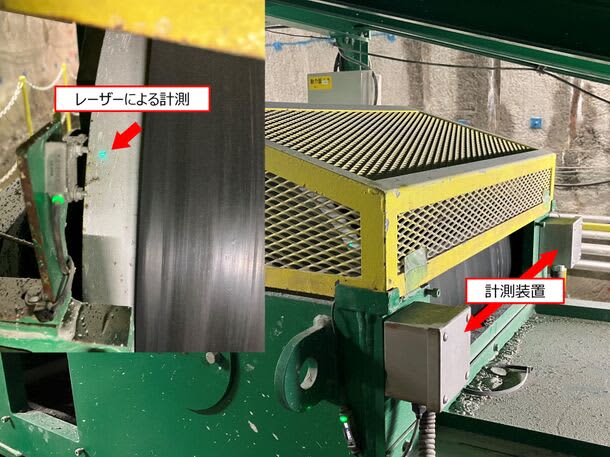

● 自動蛇行調整システム(写真3)

テールプーリ(注1)におけるベルトコンベヤの位置をレーザで計測し、蛇行の状況に合わせてプーリの角度を制御し、ベルトをプーリ中心へ誘導する。

写真3:自動蛇行調整システム

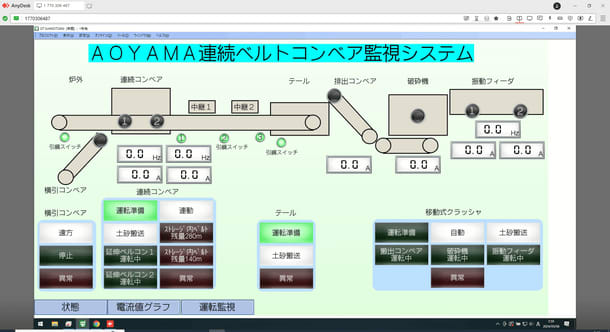

● 連続ベルトコンベヤ監視システム(写真4)

連続ベルトコンベヤシステム全体の状態を遠隔で一元管理し、リモートメンテナンスを支援する。

写真4:連続ベルトコンベヤ監視システム

3. 今後の展開

現在、鳥取県で施工中の国道181号(江府道路)トンネル工事(久連トンネル)(補助改良)に新型テールピース台車を利用した連続ベルトコンベヤシステムを導入し、その性能効果を検証中です。

あわせて、久連トンネルでは「ソリ式カテナリー台車(注2)(写真5)」や「移動式クラッシャー遠隔操作システム(注3)(写真6)」、「ウインチ式中間フレーム昇降架台(注4)(写真7)」など、連続ベルトコンベヤ工法に関するさまざまな技術を合わせて導入しています。

今後もさらなるシステムの高度化を図り、現場作業の省力化に貢献していきます。

写真5:カテナリー台車

写真6:移動式クラッシャー遠隔操作システム

写真7:中間フレーム昇降架台

(注1)テールプーリ

ベルトコンベヤの尾部にある部品であり、動力源となるドライブプーリーとは対象的に、滑車のような役割を果たす。

(注2)カテナリー台車

ベルトの高さを変えるための台車。トランス台車の役割を兼ね、複数に分割した台車を連結することでトンネル曲線への追従を容易とした。

(注3)安藤ハザマ2021年4月5日リリース資料を参照

連続ベルトコンベヤ工法における移動式クラッシャー遠隔操作システムの開発

https://www.ad-hzm.co.jp/info/2021/20210405.php

(注4)中間フレーム昇降架台

架台を昇降させることにより、ベルトの高さを自在に変える架台。ウインチ式のため、従来設備より軽量・動作高速を実現。