政府が長年「存在しない」としていた資料が、政府内から見つかった。沈没船の犠牲者遺族がずっと探し求めていた乗船者の名簿だ。

戦争終結直後の1945年8月24日、朝鮮人労働者やその家族数千人を乗せた旧日本海軍の輸送船「浮島丸」が、京都府の舞鶴港で爆発、沈没し、500人以上が死亡した。「浮島丸事件」として知られる。

日本政府は、乗船者は朝鮮人3735人、乗員255人、死者は乗客524人、乗員25人と発表。犠牲者氏名が記された死没者名簿も存在する。しかし政府はずっと、乗船者名簿だけは「ない」と言い続けてきた。乗船者が分からないのに、なぜ死者数を確定し、死没者名簿を作成できたのだろう。

韓国人生存者や遺族、事件の真相解明を求める人たちは、日本政府が事件の真相を隠していると疑い、事件はミステリーとして語られてきた。韓国では今も、本当の乗船者数は「6千人」「8千人」だったとの説が語られ、数千人が犠牲になった「日本軍による自爆事件」と考える人も多い。

名簿はなぜ今、見つかったのか。(共同通信=角南圭祐)

▽「日報」隠蔽事件

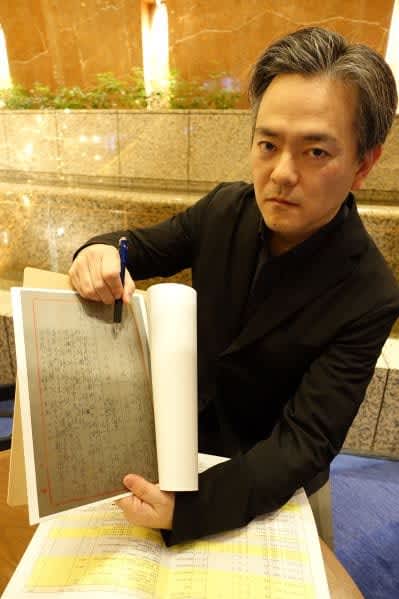

浮島丸乗船者名簿の存在を突き止めたのは、横浜市在住のジャーナリスト布施祐仁さん(47)だ。情報公開請求を駆使して取材を続ける第一人者。2017年には防衛省による「日報隠蔽事件」の火を付けている。

2016年に南スーダンで大規模な戦闘が起きた際、国連平和維持活動(PKO)に派遣されていた陸上自衛隊がどんな状況だったのかを調べるため、布施さんは日報を情報公開請求した。

回答は「廃棄済み」だったが、その後、防衛省が日報を隠蔽していたことを認め、一部が開示された。当時の稲田朋美防衛相らが引責辞任し、日報からは戦闘の生々しい状況が明らかになった。

▽爆沈

まず、浮島丸事件を振り返る。

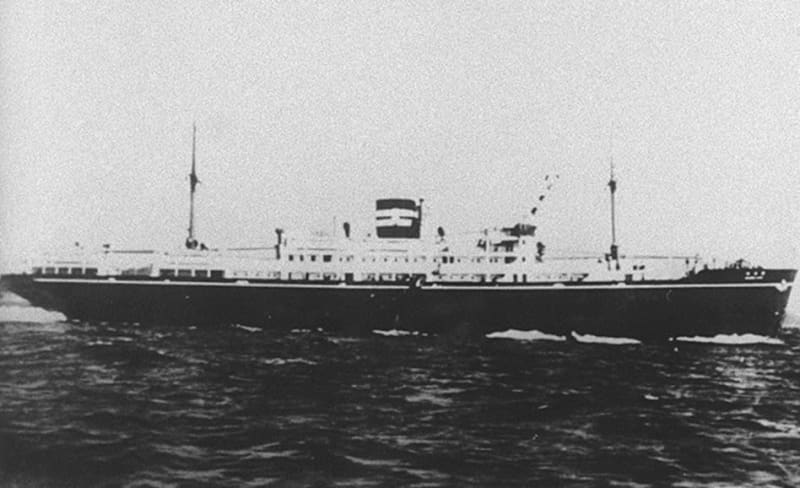

日本海軍は、客船だった浮島丸(全長114メートル、4730トン)を特設輸送船として使っていた。母港は青森県の大湊だ。

青森には戦時動員された朝鮮人軍属や、日本通運など複数の企業で働いていた朝鮮人労働者とその家族らが暮らしていた。その朝鮮人たち数千人が浮島丸に集められ、アジア太平洋戦争終結1週間後の1945年8月22日夜、大湊を出港した。

行き先は釜山。各種資料からは、治安上、早く朝鮮半島に帰したかった軍部の意向があったことが分かっている。

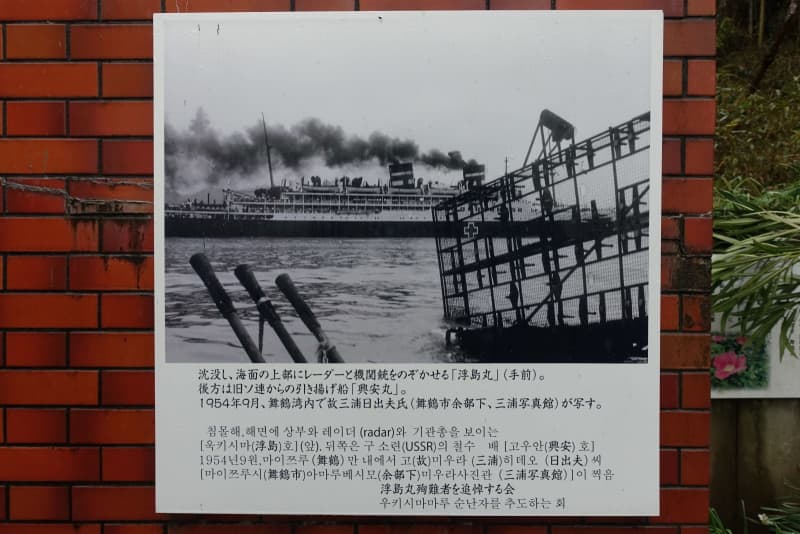

連合国軍総司令部(GHQ)は日本政府に対し、船舶の航行を禁止する通達を出していた。日本海を南下していた浮島丸は24日、釜山方向ではなく舞鶴港に舵を切る。その日の夕方、舞鶴湾内に入ってすぐ、突然大爆発を起こす。轟音を立てて沈没した。

付近の住民たちは、目の前で巨大な船が沈んでいくのを見て、小舟を出して懸命に乗客たちを救出した。生存者は3千人余りだった。

日本政府は、米軍が敷設した機雷に触れた事故と発表。政府発表では、乗船者は乗客の朝鮮人3735人、乗員255人、死者は乗客524人、乗員25人とした。

▽浮島丸訴訟

韓国人生存者や遺族は、沈没から47年たった1992年、日本政府に対して真相究明と謝罪、補償を求め、国家賠償請求訴訟を起こした。

京都地裁は2001年、安全配慮義務違反を認め、国に一部賠償を命じる判決を出した。しかし二審で逆転敗訴し、2004年、最高裁で敗訴が確定した。

この訴訟の中で、弁護団が「あるはずだ」と何度も開示を求めたのが、乗船者名簿や、名簿に類する資料だった。原告側の「文書提出命令申立書」に対する政府側の1997年10月6日付の「意見書」には、こうある。

「名簿は、乗船に際して作成された名簿を意味するものと思われるが、厚生省社会・援護局においては、そのような名簿を保管していない。また、右のような名簿の存在はこれまで確認されていないし、存在を明らかにする資料も見当たらない」

死没者名簿は訴訟でも開示されたが、乗船者名簿がないまま死者をどう特定したのか、明確な説明はないままだった。

▽乗船者名簿

布施祐仁氏は2023年末、厚生労働省に浮島丸関連文書を開示請求した。その結果、いくつかの「名簿」と名の付く文書があることが分かった。

ここから記者は、布施さんと共同で、舞鶴の沈没地点や、訴訟の関係者らを訪ねる取材を開始。開示された名簿や関連資料の分析を進めた。

複数ある名簿のうち、これまでに開示された名簿は3種類ある。海軍や企業が作成したとみられるものだ。

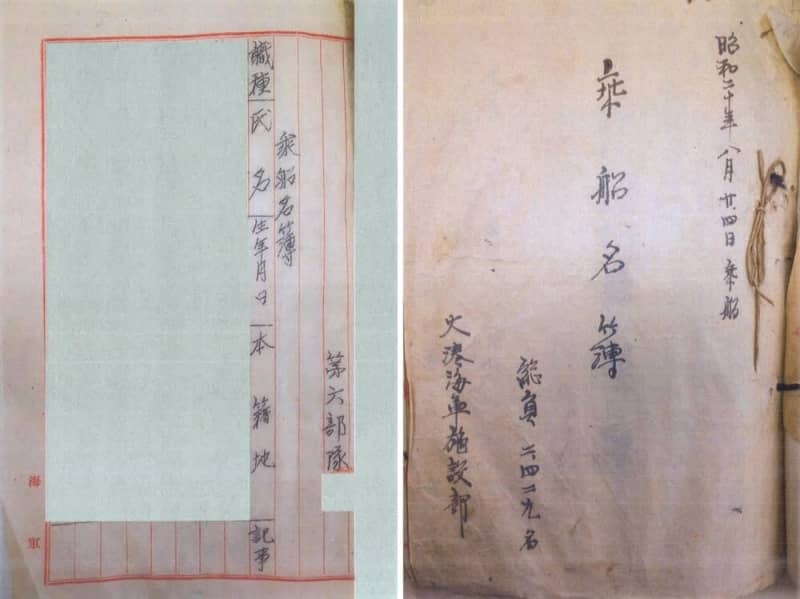

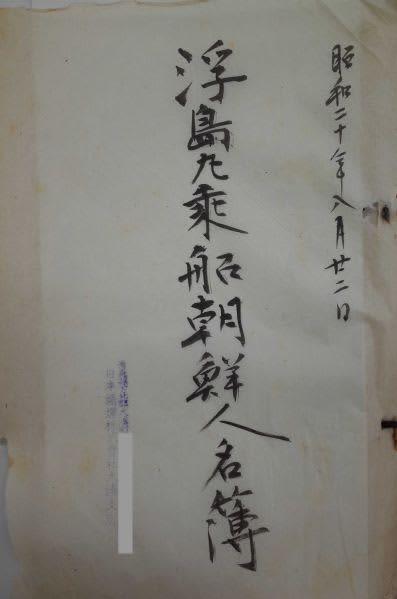

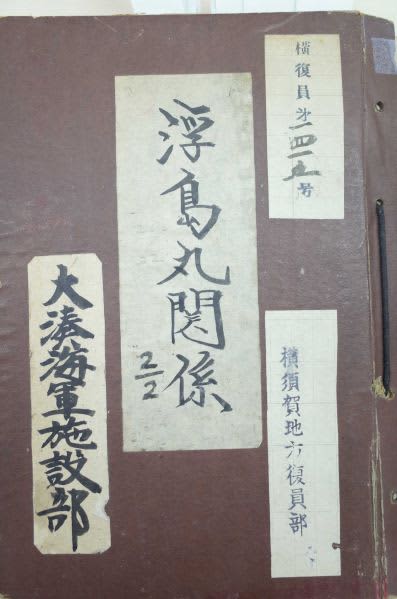

青森県の大湊海軍施設部「乗船名簿」の表紙にはなぜか「8月24日乗船」と記載がある。沈没した日だ。「総員2429名」とも記されている。2ページ目以降は「職種、氏名、生年月日、本籍地」の欄がある名簿が続く。しかし、個人情報を理由に、欄内は全てマスキングされていた。

第4部隊長名の名簿は333名が記されているようだが、これも全て黒塗り。表紙には8月19日とあった。

日本通運大湊支店「浮島丸乗船朝鮮人名簿」も同じように黒塗りで、末尾に「以上144名」と記されていた。日付は8月22日。

未開示の他の名簿は、別の会社のものだ。

名簿の他に開示された文書もある。大湊地方復員局長官の1946年4月19日の文書では、朝鮮人乗客数として、大湊海軍施設部2838人、海軍施設協力会及び日通897人、計3735人とあった。政府発表の人数と同じだ。

ただ、「強引に便乗した者も少数おり、船上で追加名簿を作成したが、沈没で喪失。推察するに70人程度」とも記されていた。

1950年に作成された第二復員局残務処理部長の文書では、この「70人程度」が「便乗者200~300人であろう」と増えていた。

▽文書官僚主義

合わせて20以上の開示文書を読み込んだ私たちの正直な感想は「敗戦直後の混乱の中でも、大日本帝国の末端部署は、きちんと記録を残す努力をしていたんだな」というものだった。緻密に一人一人の名前が記されており(黒塗りで見えないが)、文書主義の官僚の仕事が分かる。

これを信じれば、混乱の中で乗り込んだ人(70人程度、もしくは200~300人)を含め、乗客数は4千人余りだったと推察できる。

こうした資料があったのならば、日本政府が早い段階で公表していれば、韓国で「6千~8千人」という説は広まらなかったかもしれない。遺族の不信感も薄らいだはずだ。

なぜ、これまで公表してこなかったのか。ますます疑問が深まる。

▽「訴訟で求められた名簿とは別物」

ないとされていた名簿が、あったということではないのか。厚労省に疑問をぶつけた。社会・援護局調査資料室の回答は、こうだ。

「乗船者名簿とは、戦前の商法により『乗船の際に作成し船に備え置くもの』と規定されています。それは沈没とともに失われているので、乗船者名簿は存在しません」

では、今回開示されたものは何なのか。

「開示したものは、事件後に何らかの調査を経て作成された名簿。表題は同じだが作成時期が違い、別物です」

しかし、浮島丸訴訟では乗船者名簿と「それに類するもの」を請求していた。これは違うのか。

「訴訟で原告側が政府に請求したのは、あくまで乗船の際に当時作成された名簿を指しています。乗船の際に作成され船に備え置くものが乗船者名簿であり、それは存在しないため、それに類するものもありません」

論点をずらす「ご飯論法」のようにも聞こえる。しかも、8月19日や8月22日など、出港前や出港日の日付が記載された名簿もある。これは乗船の際に作成されたのではないのか。

「日付がなぜそうなっているのかは分かりません。しかし事件後に名簿を送ってくれと要請している文書もあるため、事件後に作成された文書だと考えられます」―。

浮島丸訴訟を担当していた外務省の北東アジア1課にも尋ねたが「厚労省にお尋ねを」のひと言だった。

厚労省の回答は理屈が通らないと感じる。訴訟の中で、原告団は「あくまで乗船の際に作成された名簿」という請求はしていない。名簿の類があるはずだから開示してくれと請求している。歴史的公文書に記された日付を、その日に作成されたものだと信じられなければ、何を信じれば良いのか。

繰り返すが、遺族に対し、「70人程度」の乗船者の名簿が失われていたとしてもそれ以外の名簿があったのならば、速やかに公開すべきだった。

遺族は、親や夫の名前をそこに見つけることで、異郷で確かに生きた証しを手にすることができる。名簿が不完全であることから生じる不信感よりも、「ない」と突っぱねられた時の不信感の方が大きい。「ない」とされたものがあった時の不信感は、なお大きい。

▽全面開示すべきだ

布施さんはこう語る。

「名簿はやはり存在していた。厚労省の説明は詭弁(きべん)だ。真相究明を求める被害者らの思いに応えるためにも、存在する名簿を出すべきだった」

「裁判中、外務省と厚生省が資料の扱いを巡って協議した文書も開示されたが、中身は黒塗り。名簿を隠そうと協議したのではと疑う」

「事件は、日本による朝鮮半島の植民地支配と朝鮮人の強制動員がなければ起きなかった。日本政府には説明責任がある。黒塗りではなく、名簿を含む関連文書を全面公開すべきだ」

▽補償金を渡そうとしていた戦後日本

開示された20種以上の文書を読み解くと、終戦直後の大日本帝国は記録を残そうと腐心し、戦後の日本は朝鮮人犠牲者に補償しようと模索していたことが分かってきた。

戦後2カ月の1945年10月、大湊海軍施設部労務主任は「死没者全員に対し、1名につき1200円支給を決定。朝鮮へ送金不能のため、朝鮮人連盟に渡されたし」と記録している。朝鮮人乗客の多くは軍属で、海軍が使役していた。補償は当然だと考えていたのだろう。

1946年3月、第二復員省(海軍の後継組織)総務局長名の文書は、在日本朝鮮人連盟(朝連)と補償交渉をしたことを記録している。だが、乗船者を「6千数百人」と主張する朝連と、日本側の3735人とは大きな開きがあった。

政府側は、用意した「扶助料」を国庫に戻した。正直に「当方としての弱点は乗船朝鮮人の正確なる名簿を有せざる点」とも記している。そして、大湊地方復員局長官に対し、正確な名簿を送るよう求めている。

これを受けた大湊長官からの回答が、前に記した3735人の数字と「70人程度の便乗者」の文書だ。ここには、生存者は3211人とある。

結局、朝連が解散させられたこともあり、補償交渉は立ち消えになった。その後も実現していない。

▽過去の克服のために

同志社大の太田修教授(朝鮮近現代史)は、名簿を早急に韓国政府に渡すべきだと訴える。

「強制動員被害者の名簿類は、日韓両政府の取り決めで、これまで韓国政府に提供されてきた。日本政府は今からでも、今回見つかった乗船者の名簿を渡すべきだ」

日本から提供された強制動員被害者の名簿は、韓国政府が遺族に公開している。遺族は、名簿を閲覧することで、父や祖父が浮島丸に乗っていた事実を知ることができる。そして、韓国政府に被害申請を出すこともできる。

太田教授は続ける。

「『過去の克服』のためにはまず真相究明が必要で、名簿発見はその第一歩となり、大きな意義がある。真相究明が進めば、責任追及や謝罪、補償、そして歴史記憶の継承という段階に進める」

京都府舞鶴市で長年、犠牲者を追悼し、事件を調査してきた市民団体の関係者も、思いは同じだ。

「浮島丸殉難者を追悼する会」の品田茂会長(65)は、名簿発見を興奮気味に受け止めた。

「これまでほとんど資料がなかった浮島丸事件の資料があったことに驚いている。爆沈の事実関係は、まだまだ明らかになっていないことが多い。名簿や関連資料は、真相究明のために重要だ。すぐにでも全面公開してほしい」

韓国人遺族の中には、犠牲になったことがはっきりしているのに、死没者名簿の記載から漏れている人もいるという。

「乗船者名簿は、遺族らがずっと望んでいたもの。非常に関心が高い。来年は事件から80年になる。事実を明らかにするのが、問題解決の第一歩だ」

▽遺骨

東京都目黒区の住宅地に、祐天寺という寺がある。ここに、浮島丸犠牲者の遺骨が今も安置されている。

祐天寺には、厚労省が預託した朝鮮人犠牲者2326人分の遺骨があった。少しずつ韓国に返還され、厚労省によると、今残っているのはちょうど700人分だ。

そのうち280人分が浮島丸犠牲者の遺骨。死没者名簿の本籍地から、275人が朝鮮半島の南側(現在の大韓民国)。残り5人が北側(現在の朝鮮民主主義人民共和国)の出身だという。

ただし、遺骨は一つにまとめられた後、人数分に分けられた分骨のため、引き取りをためらう遺族もいる。戦後79年の現実だ。