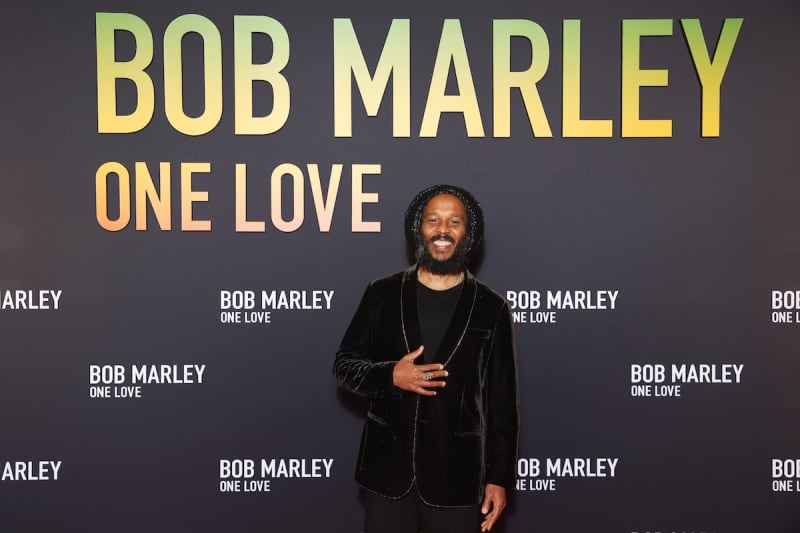

映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』は、“レゲエの神様”ボブ・マーリーの波乱万丈な生涯を、彼の苦悩と葛藤とともに描いた伝記だ。プロデューサーには、ボブ・マーリーの妻リタ・マーリーらのほか、ボブ・マーリーの実の息子で、自身もアーティストとして活動するジギー・マーリーが名を連ねている。そんなジギー・マーリーにインタビューを行い、今回の映画製作の舞台裏や、父ボブ・マーリーへの思いを語ってもらった。

ーーまずはこの映画の製作の経緯から教えてください。

ジギー・マーリー(以下、ジギー):前々からボブの映画を作りたいと考えていました。最適なパートナーを見つけて、ボブのメッセージを映画を通じて世界に伝えたいなと。なので今回は最初から映画の企画に携わり、監督と脚本家の選定から脚本の内容までガッツリ関わりました。みんなであれこれ話し合って、ストーリーを練り上げていったんです。これぞまさに“チームワーク”という感じでした。

ーーレイナルド・マーカス・グリーン監督や制作陣に何かリクエストしたこと、条件として与えたことはありますか?

ジギー:まずは、ボブの伝記映画といっても、誕生から死までをつらつらと描くだけの映画にはしたくなかったので、ボブの人生において、彼の思考や感情に大きな変化をもたらした特定の時期に絞り込むことをリクエストしました。僕たち家族にとって、それは1976年~78年の2年間でした。暗殺未遂事件が起きたのもその頃でしたね。殺されかけたら、誰だって心情に大きな変化が訪れるもの。スターとしてのボブではなく、1人の人間としてのボブを掘り下げて描くのに、ベストな時代設定だと思いました。その頃、彼がどんなことを考え、どんな感情を抱きながら日々を過ごしていたのか。そして、彼のアルバム群の中でも最も野心的で革新的な作品と評される『エキソドス』をどういう背景で制作するに至ったのか、ということです。

ーーなるほど。

ジギー:もうひとつ重要だったのは、作品に真実味を持たせることでした。ジャマイカの地元民をできるだけ多くキャストに盛り込んだのもそのためです。例えば、ボブのバンド(ザ・ウェイラーズ)のベーシストだったアストン・バレットの息子アストン・バレット・Jr.や、ギタリストだったジュニア・マーヴィンの息子ダヴォが、それぞれの父親役を演じています。ボブのレガシーをきちんと受け継いで、真実味のあるストーリーを描きたい。そういった点は、最初からはっきり主張しました。

ーーボブ・マーリーを描く映画ということで、“音楽”も映画の重要な要素だったと思います。ミュージシャンでもあるあなたが、本作の音楽についてこだわったことを教えてください。

ジギー:音楽監修を務める弟のスティーヴンと、ナイヤビンギの音楽文化を映画に盛り込みたいということで意見が一致しました。ナイヤビンギというのは、ラスタファリアンの集会や儀式で演奏される音楽で、ケテという伝統的な太鼓を叩きながら歌います。父もラスタファリの集会に足を運んでは、ナイヤビンギ音楽を堪能していたんです。もうひとつは、映画館でこの映画を観る人たちが、リズムに合わせて身体を動かしたくなるような、“生っぽい”音にしたかったということ。映画を観ているのではなく、コンサート会場にいるかのような臨場感を得られるものにしたかったんです。音楽面でこだわったのはその2点ですね。

ーースティーヴンのほかにも、母のリタ・マーリー、姉のセデラ・マーリーも本作にプロデューサーとして参加していますね。彼女たちも映画の方向性に関しては同じ思いだったのでしょうか?

ジギー:基本のコンセプトが固まった時点で、映画の時代設定となる1976年~1978年でボブが体験した出来事や感情を描くにあたり、これまで誰も目にしたことのない彼の様々な異なる側面を存分に見せたいね、という話になりました。おちゃめだったり暴力的だったり、嫉妬深かったり感情的だったり、そして自己犠牲の精神に溢れていたり……といったように、ボブ・マーリーという人間を形成するあらゆる要素と側面を余すことなく描きたかったんです。そうして意見が一致した後は、特にみんなで集まって話し合う必要もありませんでした。僕たち家族が集まって一斉に話し出すと、毎回とんでもなく時間を食うことになりますから(笑)。全員一致の方向性をもとに、それぞれ何かアイデアを思いついたらお互いに投げ合ってフィードバックをもらい、それを他の製作陣と監督に伝える、といった具合で進めていきました。

ーーボブ・マーリーを演じたキングズリー・ベン=アディルは、見た目や話し方、歌い方などかなりボブ・マーリーに寄せているように見えました。あなたから彼に対して、何かアドバイスをしたり指示したことはありますか?

ジギー:まず、完璧にボブを体現することなど不可能です。誰もボブになり変わることなどできません。ボブは世界にただ1人、唯一無二の存在ですから。キングズリーは彼独自の解釈のもと、俳優として、また1人のアーティストして、ビジュアル面から感情面まで見事に演じ切ってくれたと思います。彼とは実にいろいろなことを話しました。ボブのことだけじゃなく、人生についてもです。そうした会話を通じて、ボブがどんなバイブスやエネルギーを放っていたのか、感覚的に掴んでもらいたかったんです。ボブがこの世にいない現在、ボブに最も近い存在と言えば、僕たちだけですから。あれこれアドバイスするなかで、あるシーンでは「ちょっと待って。ボブは階段を上るとき、1段ずつじゃなくて2段ずつだったよ」なんてジョークでからかったりもしましたね(笑)。

ーー完成した映画の感想を教えてください。

ジギー:とても満足のいく作品に仕上がりました。ボブの音楽と同様、映画全編がひとつのメッセージのような作品です。団結と和平、真の人間性という大事なメッセージが込められています。音楽を通じて人々を結びつけようと努力する過程で様々な障壁にぶち当たり、自分がこの世に生まれてきた意味や目的について深く考えながら前に進んでいく。そんなボブの人生の道のりを通して、彼がどんな人間だったかを知ってもらえると思います。複雑なストーリーではなく、むしろ単純なストーリーです。ボブは単純な人間だったし、彼の音楽も、インテリ向けではなく、子どもでも理解できるような実にシンプルなものでしたから。

ーーボブ・マーリーが亡くなったとき、あなたはまだ12歳だったと思いますが、彼との思い出で最も記憶に残っていることはなんですか?

ジギー:父との思い出は全て記憶に残っているけれど、やはり個人的には、父と兄弟とでジンバブエを訪れたときのことですね。その旅を通して、汎アフリカ主義について初めて学んだと同時に、音楽が民族解放に大きな役割を果たし得ること、そして父が革命家でもあるということを知って、衝撃を受けたのを覚えています。飛行機でジンバブエに行って、家族みんなで同じ部屋で寝泊まりしたんです。美味しい食事をたくさん食べて、サッカーの試合も見に行きました。そして、ジンバブエがイギリスの植民地支配から解放され、独立国家になる瞬間を目にしました。まだ子どもだった僕に、強烈なインパクトを与えた旅でしたね。

ーーボブ・マーリーが世に残した音楽が、時代や世代を超えて多くの人に愛される理由はどこにあると思いますか?

ジギー:音楽はもちろんですが、ボブは1人の人間として愛されているように思います。音楽がどれだけ素晴らしくても、ろくでなしだったら多くの人に愛されはしないだろうから(笑)。そもそもボブという人間と彼の音楽は一対で、切り離すことなどできません。ボブは一貫して、自分が感じ、考えることをリアルに歌い続けてきました。インタビューなどを通じて、みんなそれぞれに“ボブ・マーリーはこういう人”といったイメージを抱いていると思いますが、共通して言えるのは、誰もがボブのことを叔父さんや父親、兄弟といった、家族のような身近な存在に感じているということ。それはとても大事なことだと思います。そんなふうに、人間として深い繋がりを感じられるからこそ、ボブは世代を超えて多くの人々に愛されているんだと思います。

ーー音楽家として、また父親としてのボブ・マーリーについて、今回の映画を通して新たに感じたこと、発見したことがあれば教えてください。

ジギー:今回の映画を通して、父の人間性というものを改めて理解できた気がします。弱さや脆さも含めた生身の彼をね。感情面に焦点を当てることで、表面下で渦巻いていた感情を知ることができました。インタビューやコンサートからは垣間見ることさえできない、ボブ本人だけが抱えていた感情を追求することが、この映画の目的でもありましたから。様々な状況下で、彼が何を思い、どんな気持ちでいたのか。銃撃で命を落としかけ、祖国を追われ、がんを宣告され、自分が生きる道や人生の目的についていろいろと考えさせられたはずです。そういった、誰にも見せることなく、自分の内だけに抱えていた父の思いを、少しだけ理解できたような気がします。

(取材・文=宮川翔)