整理収納アドバイザーでサンキュ!STYLEライターの渡部夏代です。

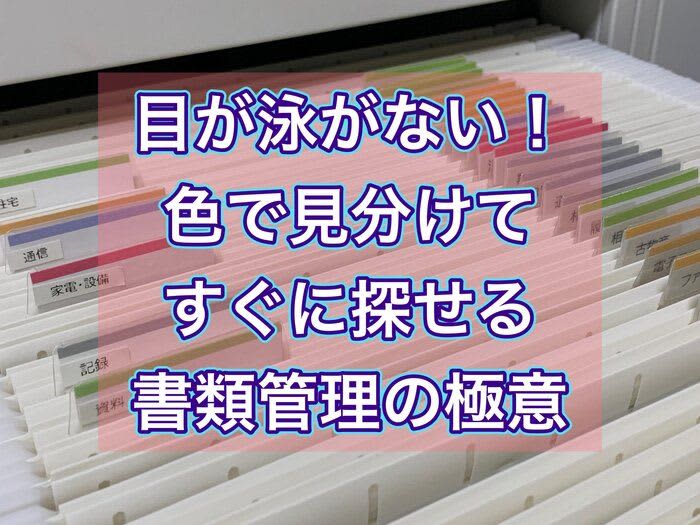

書類を個別フォルダに入れて保管するときは、ラベルを表示してそこを見れば何が入っているのかわかるようにしますが、フォルダの数が多くてラベルだらけだと、目が泳いで見つけにくくなってしまうことがありませんか。

対策として、書類のまとまりを作ってさらに色別で管理する方法があります。今回は、私が使っているハンギングフォルダの使い方をご紹介します。

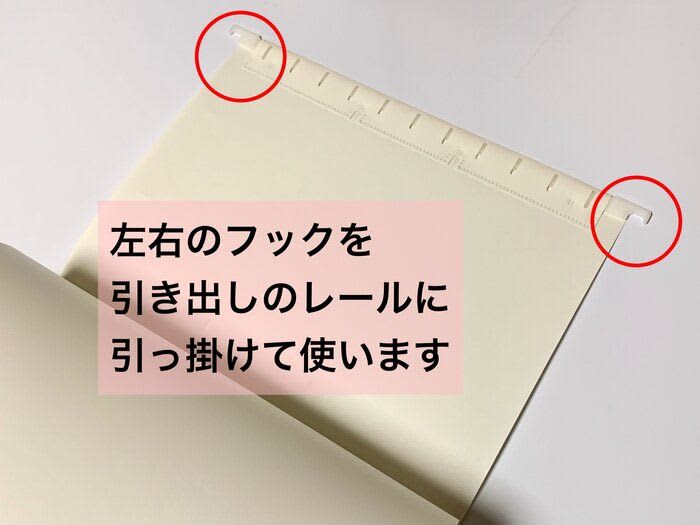

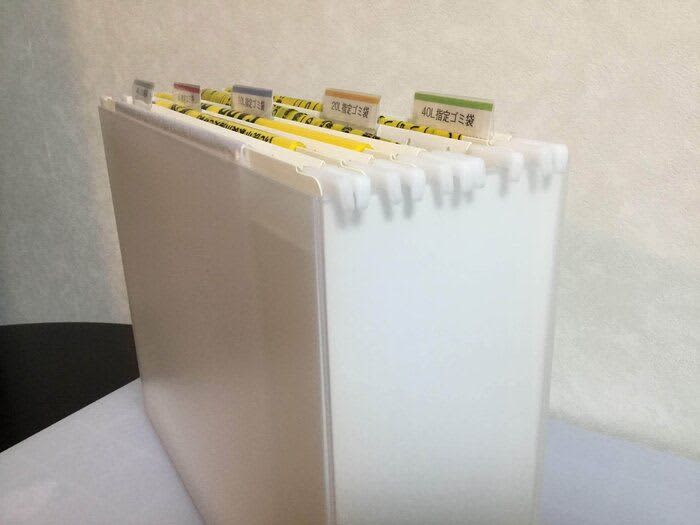

ハンギングフォルダ

ハンギングフォルダは左右にフックが付いており、ファイリングキャビネットの引き出しのレールに引っかけて使います。

ファイルボックスに入れて使うこともできます。

書類ではありませんが、応用として、ごみ袋を保管する使い方もあります。

まとまりを作って色別で管理する

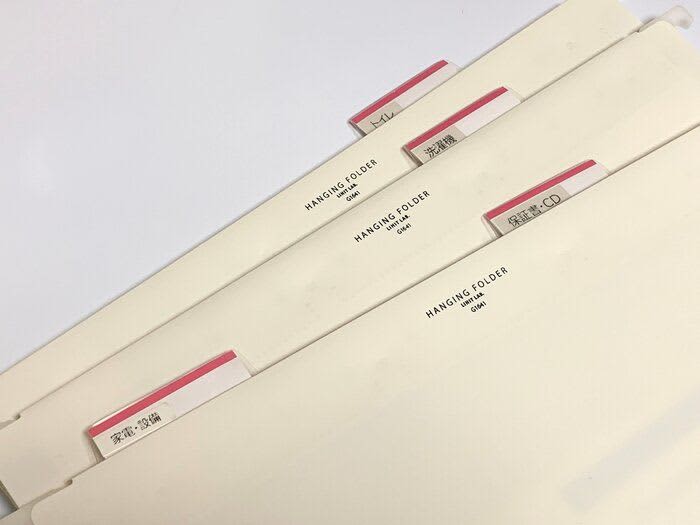

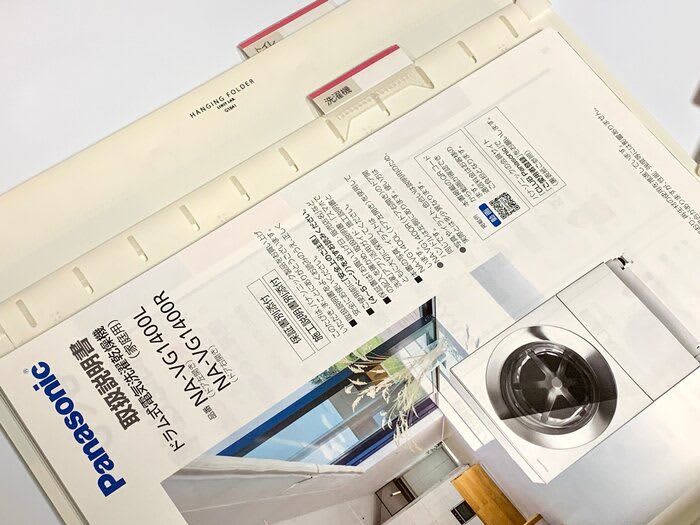

書類を入れたら、何の書類かわかるようにラベルを右側に付けます。

この画像では、「トイレ」「洗濯機(取扱説明書)」「保証書・CD」3つの赤いフォルダがあります。

これらは、「家電・設備」というまとまりにして左側にラベルを付けました。

「電気を使う製品のまとまり」で、“私なりにしっくりする”分類です。

小型家電の取説はすぐ廃棄するので、保証書やインストール用のCDだけ一定期間まとめて保管するために「保証書・CD」というフォルダを設けました。

他にあるとすれば冷蔵庫や掃除機もこのグループになりますが、これらはpdf保存しているので紙としての書類は持っていません。

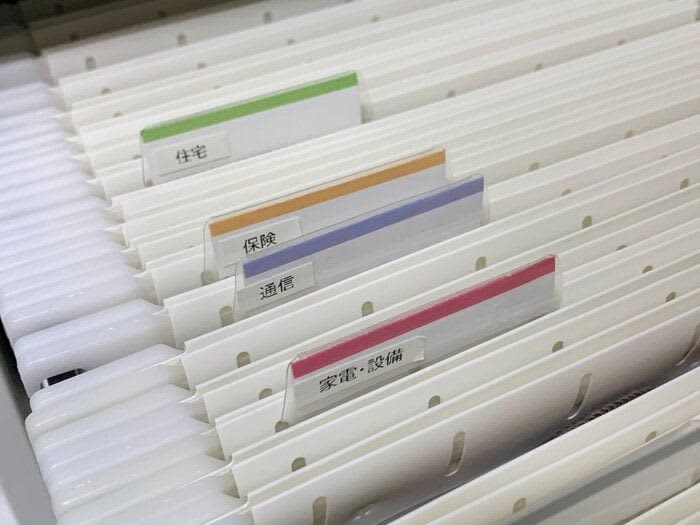

他のまとまりには「通信」「住宅」「保険」などを設けました。

「通信」のまとまりには、スマホや光回線のフォルダがあります。

「住宅」は不動産に関するフォルダ、「保険」は生命保険や損害保険のフォルダです。

まとまりの作り方

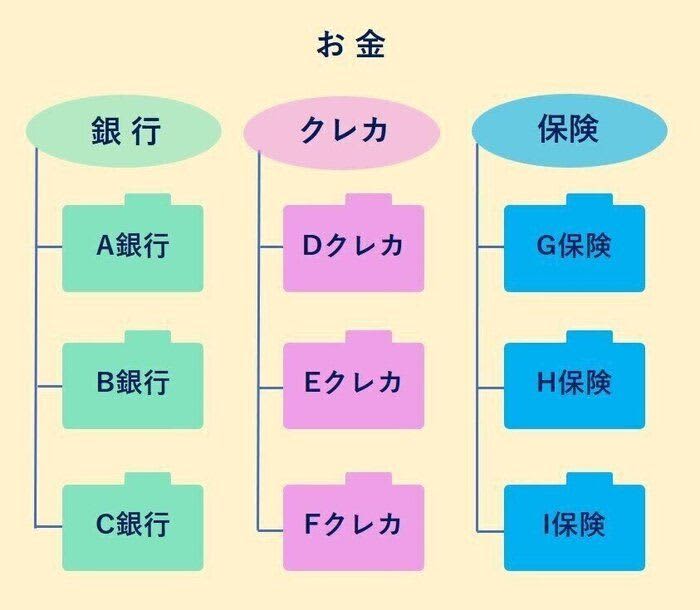

お金に関する書類とひと言で表してもいろいろな種類があります。そこで、自分の家にどんな種類があるか見ていきます。

仮に、銀行・クレジットカード・保険があったとします。それぞれ3社ずつ持っていたとしたら、フォルダは全部で9つです。

すべてひとまとめにしておくと、パッと見たとき同じようなフォルダがたくさんあるように見えて、見分けがつきにくくなります。

色分けの効果

そこで、銀行のグループ(緑)、クレジットカードのグループ(ピンク)、保険のグループ(青)に分けて、それぞれ色を割り当てます。

「Dクレジットカードの書類を確認したい」となったときは、ピンクのグループを目印にして取り出せばよいです。

他の色は気にしなくてよいので、視線を動かしてあちこちに注意を払わず目が泳ぎません。

まとまりを作るときは、「自分にとっての秩序」がある状態で分類します。秩序だての仕方は、基本的な考え方があるものの、使い方によって変わってきます。人によって異なるため、一概に「これが正解」とは言えません。

色別にする効果は、なんといっても探しやすいことです。

探すときはもちろん、戻すときも同じ色を目指して戻せばよいので、戻し間違いが起こりにくくなります。

色の数は限りがありますので、何色か決めて順番に繰り返します。その場合は戻すときも注意が必要です。

デジタル化と併用する

私は紙の書類はほとんど電子化してPCに保存していますが、それでも紙で残したいものもあります。

紙の書類を効果的にファイリングできるように工夫を重ねていて、1年に一度はかならず見直しするようにしています。

どんなに分類をしても色分けをしても、量が多過ぎると探しにくさにつながりますので、むやみに増やさないようにして管理しやすく保管していきましょう。

◆この記事を書いたのは・・・渡部夏代(わたなべなつよ)

整理収納アドバイザー2級認定講師、企業内整理収納マネージャー講座認定講師、ファイリングアドバイザー認定講師。

小さなころから好きだった片付けが仕事になりました。

ご家庭の整理収納サービスの他、オフィスや店舗、倉庫などの5S活動も行っております。

サンキュ!STYLEライター「渡部夏代」記事一覧