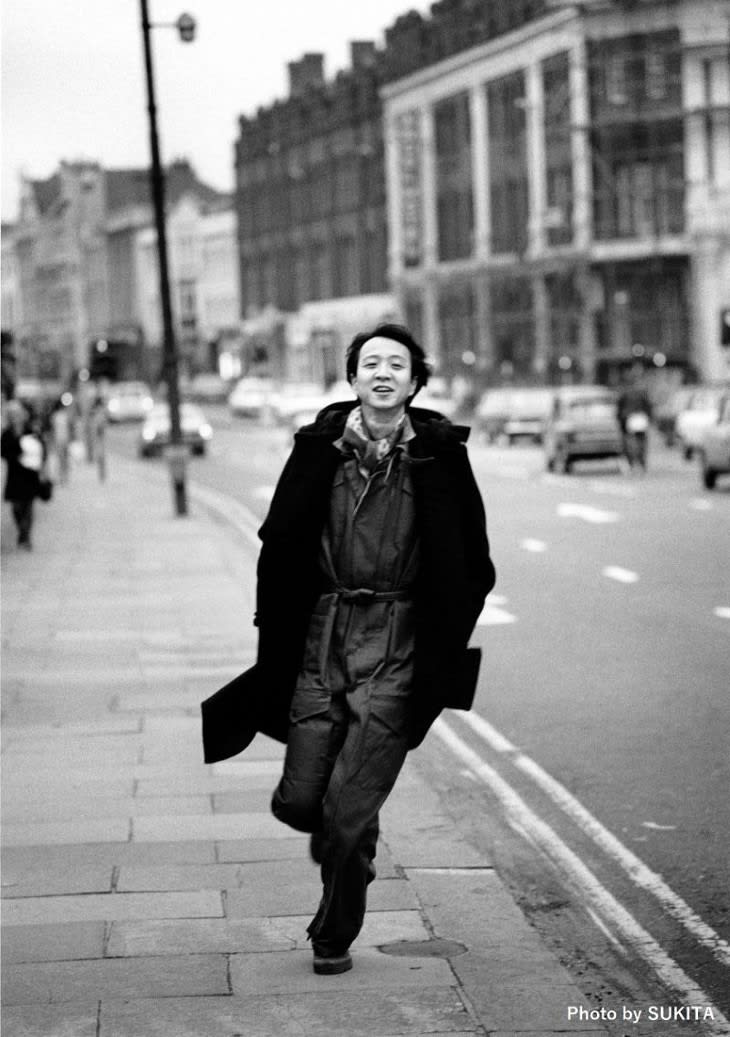

生前の功績が再び注目されつつある加藤和彦

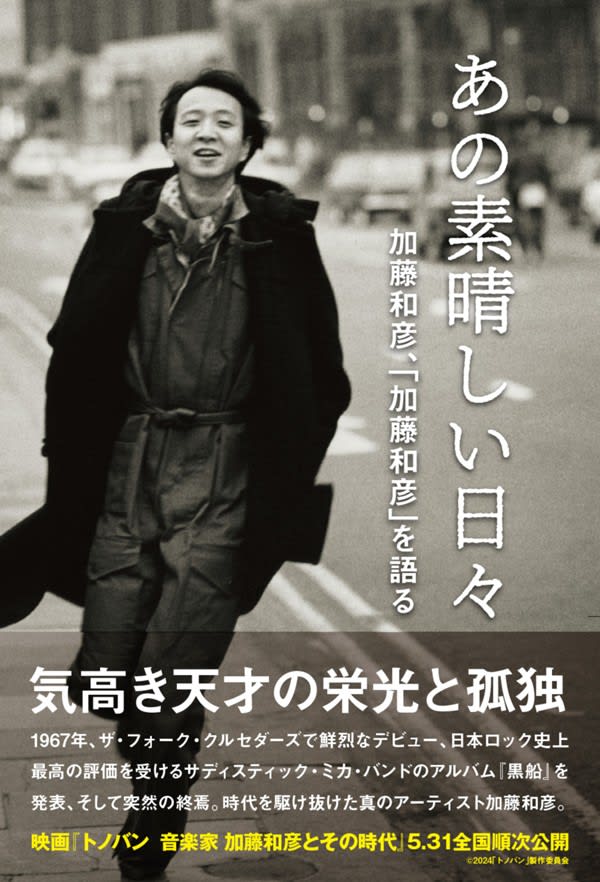

加藤和彦がこの世を去って15年になるが、ここに来て彼の功績が再び注目されつつある。たとえば、2024年5月31日からドキュメント映画『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』がロードショー公開されるし、この映画の露払いとして彼のインタビューをまとめた『あの素晴しい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る』が出版された。こうしたドキュメントを通じて、1960年代に始まった日本のポップミュージックの新たな流れを、いくつものフェーズでリードしていった加藤和彦の足跡が、正当に評価されるきっかけになれば嬉しいと思う。

実は、『あの素晴しい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る』は1993年に僕が加藤和彦に行ったインタビューをまとめたもので、2013年に『エゴ 加藤和彦、加藤和彦を語る』というタイトルで一度出版されている。しかし、出版社が事業から撤退したこともあり長い間絶版になっていたものだ。そこで今回、映画『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』の公開と連動するアイテムとして、若干の加筆、訂正を行って新たに発行することになった。

アーティスト加藤和彦を過小評価すべきではない

僕が、加藤和彦の再評価を考えるようになったのは1990年代に入る頃。当時つきあいがあった出版社の編集者から「本にしたい人はいますか?」との打診を受け、その時に提案したのが加藤和彦の名前だった。

当時の加藤和彦は『パパ・ヘミングウェイ』(1979年)『うたかたのオペラ』(1980年)『ベル・エキセントリック』(1981年)という “ヨーロッパ三部作” から引き続いて制作されていった一連のソロ活動が一段落ついてきたという印象があった。89年には、サディスティック・ミカ・バンドの再結成などの活動もあったけれど、どちらかと言えば次の展開を模索している時期という印象があった。一般的な加藤和彦への評価も、むしろ華麗なライフスタイルやグルメとしての露出が多く、音楽家としては “旬を過ぎた人” と見られるような風潮もあった。けれど、そんな時だったからこそ、アーティストとしての加藤和彦を過小評価すべきではないと思ったのだ。

出版社の賛同を得て、僕は企画書を加藤和彦が所属していた事務所に出した。しばらくして、加藤和彦サイドから「喜んで取材をお受けします」と返事が来た。当時、1993年の夏にセルフカバーアルバムの発表を予定しており、“本もそのタイミングで出すのがいいのでは” と話が進み、その年の春に数回のロングインタビューが行なわれた。

2011年に刊行された「エゴ 加藤和彦、加藤和彦を語る」

しかし、具体的な本の構成を練り始めていた頃、加藤和彦のアルバム発売が延期になったという連絡があり、それに伴って本の発表も延期になった。その時、アルバム発売延期の理由は明かされなかったが、後に公私ともにパートナーだった安井かずみが癌に倒れ、その看病に専念するためだったことがわかった。しかし、安井かずみは1994年3月に他界し、そのままセルフカバーアルバムも本もお蔵入りになってしまい、2009年10月の加藤和彦の死去によって、本の企画そのものも消滅していった。

しかし、2011年3月11日の東日本大震災で散乱した僕の事務所の書類を整理している時、奥にしまいこまれていた加藤和彦インタビュー原稿が出てきたことで状況が変わった。原稿を読み直して、やはりこれはこのまま埋もれさせるべきではなく、1993年における加藤和彦の証言として残すべきじゃないかと思い、出版の可能性を探った。そして、牧村憲一氏の尽力で『エゴ 加藤和彦、加藤和彦を語る』として刊行された。

加藤和彦を音楽家として正当に評価する背景とは?

あれからもう10年以上が過ぎ、この本が『あの素晴しい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る』としてリイシューの機会を得られたのはとてもありがたいことだ。

しかも、10年前と比べて、今の方が加藤和彦を音楽家として正当に評価しようという機運が高まっているような気がする。その背景には、シティポップ再評価にもみられるように、今のリスナーには、過去の音源を “古いもの” “懐かしいもの” としてとらえるのではなく、SNSなどを通じて、時代性を意識しないフラットな感覚で、その魅力を受け入れるという姿勢が生まれているということがあるのかもしれない。

『あの素晴らしい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る』としての再出版に際して、改めて本書を読み直し、映画『トノバン 音楽家加藤和彦とその時代』の試写も観た。そして、強く感じたのが、この映画と本が、どこかで強く引きあっているような感覚だった。

映画では、きたやまおさむ、高中正義らのミュージシャンや、新田和長、朝妻一郎をはじめとする当時の関係者が加藤和彦とのエピソードを語っているが、それがインタビューの言葉とシンクロして、加藤和彦と証言者たちが、数十年という時を隔てて会話をしているように感じられたのだ。そして、そう感じられたということこそ、この本が今再出版される意味があるということなのかなとも思った。

グラム・ロックという新風を吹き込んだサディスティック・ミカ・バンド

1960年代の加藤和彦は、ザ・フォーク・クルセダーズとして日本のフォークムーブメントをリードするとともに、既成の音楽作法に捕われない自由な発想やレコードが自主製作できることを示すなど、その後の新しい音楽の流れの源流となる存在だった。

1970年代にはサディスティック・ミカ・バンドを結成し、ブルースロック一辺倒だった日本のロックシーンに、グラムロックという新風を吹き込み、さらにはPAシステムや最新レコーディングのノウハウを導入し、日本のバンドとしては初めとなる海外での成功体験ももたらした。さらに言えば、加藤和彦はサディスティック・ミカ・バンドに名うてのプレイヤーを集めることによって、日本人ミュージシャンのクオリティアップをリードしたとも言える。

1970年代後期からのソロワークでは、”ヨーロッパ3部作” などに代表されるコンセプチュアルであると同時に高い音楽的クオリティをもった作品を次々と発表して、日本ならではのAOR(大人のロック)の可能性を切り開いていった。とくに “ヨーロッパ3部作” でYMOとのコラボレーションによって作り上げたサウンドは、今聴いても素晴らしい。

ワンフレーズ聴いただけで加藤和彦だとわかる個性と味わい

こうして振り返ると、改めて加藤和彦が日本の音楽史に残した功績の大きさを痛感する。しかし、個人的に僕がもっとも再評価されるべきだと思うのが加藤和彦のヴォーカルだ。

加藤和彦はけっして声量やダイナミックな迫力で圧倒するヴォーカリストではなく、どちらかと言えば声はか細く口ずさんでいるようにも聴こえる。けれど、その歌に込められている情感はとても豊かで繊細だ。そして、なによりもその声には、ワンフレーズ聴いただけで加藤和彦だとわかる個性と味わいがある。

加藤和彦の歌には、彼にしか表現できない個性的な魅力に満ちている。そんな類まれなヴォーカリストとしての彼も、もっと高く評価されていいと思うのだ。

カタリベ: 前田祥丈