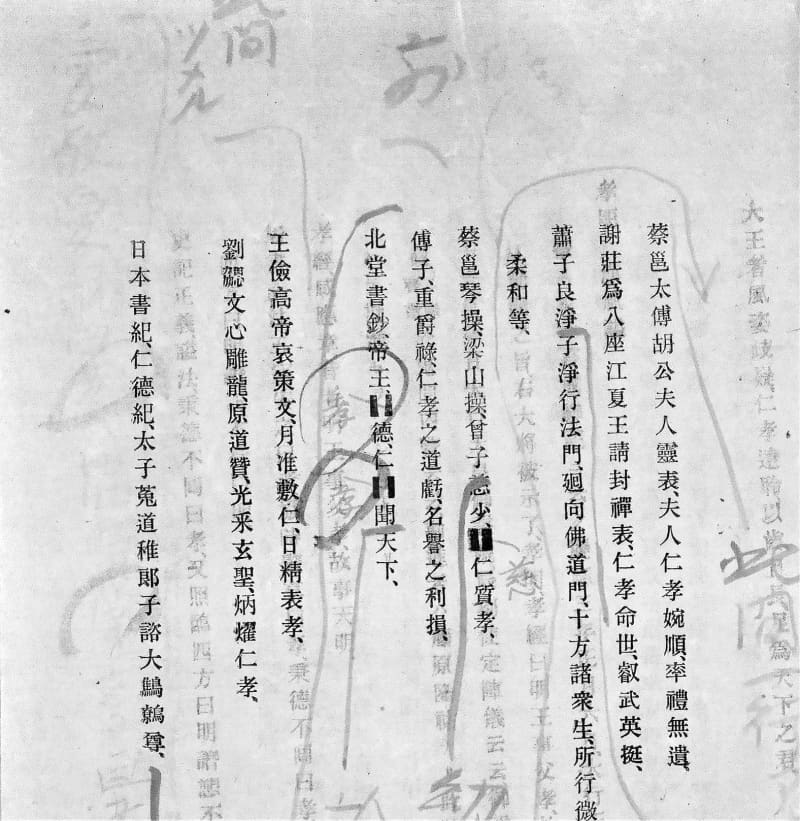

森鴎外が晩年に執筆した歴代天皇の「諡」(おくりな、諡号)の解説書「帝諡考」の草稿に、自筆の校正が多数残っていることが、宮内庁書陵部の調査で分かった。

書き込みは精緻で、本文や出典の内容から行頭の高さや字の配置まで計約240カ所を確認した。鴎外に詳しい研究者は「思考の過程が読み取れる重要な資料だ」と話す。(共同通信=新堀浩朗)

解明したのは宮内庁で皇室伝来の文書を所蔵する書陵部の田代圭一主任研究官。所蔵資料については宮内庁のホームページ(HP)に公開されているが、田代氏が今回、筆跡を照合して自筆と確認した。

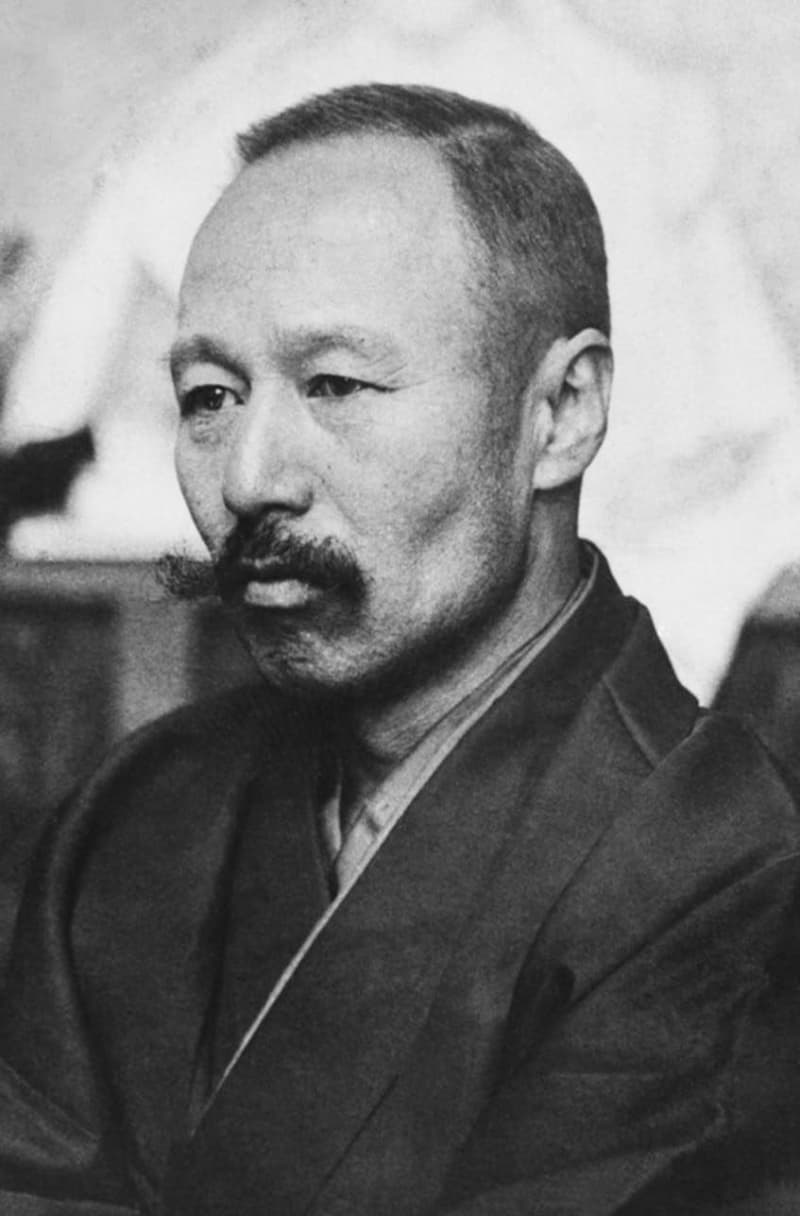

鴎外は陸軍軍医総監・陸軍省医務局長を退いた後の1917年から、宮内省で帝室博物館総長兼図書頭として、東京、京都、奈良の博物館と正倉院や、皇室に関する文書の管理に当たった。

着任後すぐ「帝諡考」の執筆を始め、1921年に100部が刊行された。

書陵部には完成に至るまでの5冊が伝わり、カーボン複写の草稿と活版の校正刷りの計3冊に鴎外の書き込みが残っていた。

神武から明治まで歴代天皇の諡号の由来、出典を考証した記述が並ぶうち、本文や引用箇所の添削・修正を、朱筆や黒ペンで書き込んだり、紙を貼って加筆したりした。字の間隔や行空けも指示していた。

当時、一部の史書で初の女帝とされていた「神功皇后」の項目名を、当初は他の天皇より1字下げていたのを同じ高さに修正(後に撤回)、ほかにも加筆後に再び抹消する箇所があるなど熟慮の様子がうかがえる。

鴎外は続いて「元号考」の執筆に着手したが、完成しないまま、1922年に亡くなった。

研究成果は今春公開の「書陵部紀要75号」に掲載。宮内庁HPで閲覧できる。

帝室博物館総長としての森鴎外に詳しい田良島哲・東京文化財研究所客員研究員の話 鴎外は宮内官僚の立場で、過去をきちんと把握した上で新しい時代にふさわしい皇室の在り方を見いだそうとした。

明治以降の元号、諡号に対しては歴史を十分踏まえていないと考え、批判的だった。

帝諡考の編さんは、鴎外にとって特に正確さを求められる仕事で、慎重な配慮があったはずだ。書き込みは、発想の深い部分や帝諡考の成り立ちを知る手掛かりになるのではないか。

諡号と森鴎外 「帝諡考」は「諡(諡号)」について、追号のうち美刺(ほめる、そしる)の意義を有するものと定義している。「〇〇尊(みこと)」のような国風(和風)と漢字による漢風がある。地名などによる「〇〇院」や一世一元制以後の「明治天皇」の追号は狭義の諡ではないが列記されている。

文豪、軍医総監として有名な森鴎外は、宮内省で歴代天皇の調査や、日本書紀などの歴史書「六国史」の校訂に携わった。正倉院の一般公開につながる道を開いたのも鴎外だった。