止まらない温暖化の被害は、災害の増加にとどまらない。

最近とみに、農産物や漁業への影響が取り沙汰されている。天候の異常でキャベツ1個が1000円の値をつけ、イセエビが東北の海で獲れたと聞いて驚く。

一方で、カーボン・クレジットを創り出す事業が各地で活発化している。おなじみの森林クレジットの拡大だけでなく、農業系やブルーカーボンなどの海産物に関するものも話題となっている。

今回のコラムは、注目の“農林水産系のクレジット”を取り上げ、解説する。

サンマからキャベツ、コーヒーまで農水産物に大きな影響を与える地球温暖化の脅威

高騰する野菜の種類が目まぐるしく変わる。2024年5月現在はキャベツ、ブロッコリーがひどい。ちょっと前の3月はトマト、キュウリで、そういえば、昨年は玉ねぎが1個200円ということもあった。旬の時期に天候不順で収穫が激減することで、値段が跳ね上がる構図である。

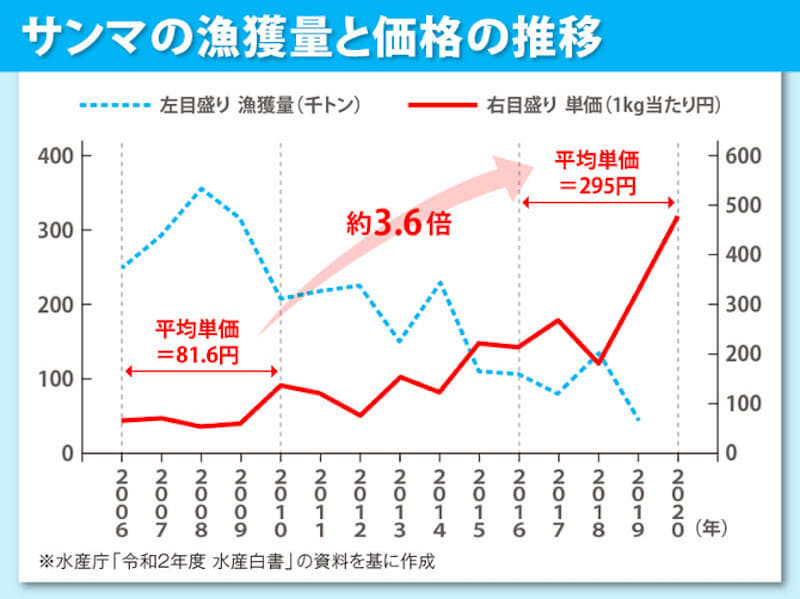

海産物への影響も大きい。この何年かサンマ不漁の話はすっかり定着してしまった。上のグラフでは、漁獲量の激減に反比例し価格が跳ね上がっている。サンマはすでに大衆魚ではない。筆者は東北の太平洋側によく行くが、サケやイカが全く駄目と嘆かれる。一方、南の魚の北上も頻繁で、この間九州玄界灘の呼子で獲れる種類のイカが岩手であがったと聞いた。

世界では、直近で産地ベトナムやブラジルでの不作によるコーヒー豆に加え、カカオ豆の値上がりも連日報道されている。

意外に厄介な、農林水産業の温暖化ガスの発生理由

ここに来て悪影響を受ける産品を扱う企業自らが、脱炭素を積極的に進めようとし始めている。例えば、UCC上島珈琲は豆の焙煎に使う燃料にグリーン水素を使うことを進めている。温暖化で原料の豆が取れなくなっては事業が成り立たないという危機感が背景にある。

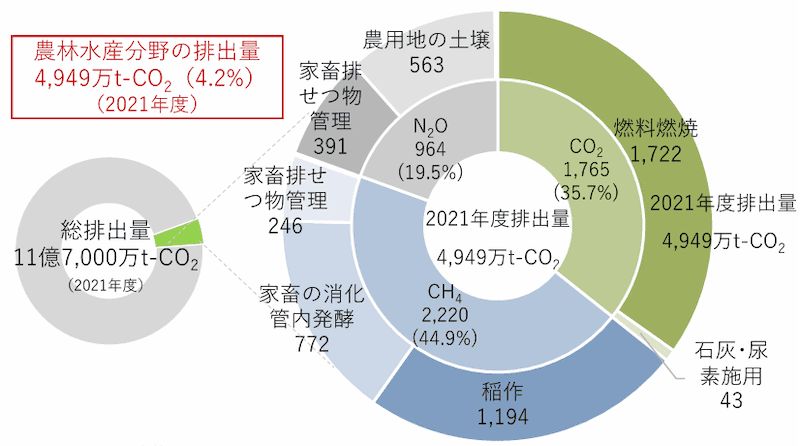

ややこしいのは、影響を受ける農林水産業自体が温暖化ガスの大きな排出源となっている実態である。このあたりが、温暖化と自然を相手にする産業の複雑な関係になる。

上のグラフにあるように、農水省のまとめによると、2021年度の調査で、農林水産分野での温暖化ガスの排出量はおよそ5000万トンと全体の4.2%である。温暖化の係数が非常に高いメタンがその半分近い44.9%を占めていることが特徴だ。具体的な内訳は、「稲作」、「家畜の消化管内発酵」が大半となっている。少し説明すると、稲作は、田んぼの水張りでメタンが発生するため、後者は、牛のげっぷそのものである。困ったことに、化石燃料などのエネルギー起因ではないので、代替する方法は取れない。そこで、対策として、水を張る期間を短くしたり(=中干し)、げっぷの出にくい飼料を開発したり、などが工夫されてきた。

ここに来て、その温暖化ガスの削減分をクレジット化して取引する動きが出てきた。

注目を浴びる農業系カーボン・クレジット

クレジットは実際に値段がついて取引される。例えば、創出されたクレジットを企業などが脱炭素のために買えば、中干しを行った農家の収入となる。農林水産業従事者の困り事を逆手にしてビジネスにつなげる動きとも言える。

上記の写真は、農業系カーボン・クレジットをビジネスとするフェイガー(東京・港)からの引用である。同社は、中干しの期間を延ばしてメタンを抑える取り組みを、2024年度では33道府県、1300戸の農家と行う予定である。対象の水田の広さ2万ヘクタール、クレジットの生成見込みはCO2換算7万トンと見込んでいる。

牛のげっぷ対策では、味の素がげっぷの元となる物質を結果として減らせる飼料を開発し、飼育する牛の多い鹿児島県と連携協定を結んで温暖化ガスの削減を目指す、というニュースが話題となった。

これらの「中干し」と「飼料」は、政府が主導するカーボン・クレジットであるJ-クレジット制度に、2023年度に相次いで新しい方法論として追加され、国の公認となった。

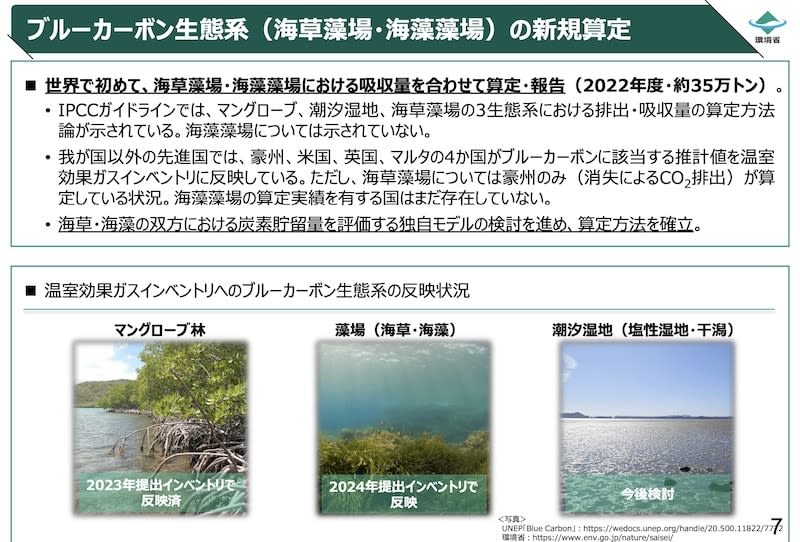

政府が期待するブルーカーボン、藻による脱炭素

4月に環境省が発表した2022年の温暖化ガス排出量のデータ発表で、力が入っていたのがブルーカーボンの取り組みである。環境省のWEBサイトにも「世界で初めて、ブルーカーボン生態系の一つである海草藻場及び海藻藻場における吸収量を合わせて算定した」とある。

上記のように概要版(全9ページ)でも、堂々1ページで説明している。

ブルーカーボンとは、海藻や海草で固定されるCO2をカウントするカーボン・クレジットで、今回、温暖化ガスの国連への報告で、世界で初めて算定した数字を提出したということである。量はわずか35万トン、まだ、民間によるボランタリークレジットであるが、今後の政府の期待は大きいとみられる。

すでに、海岸のある日本各地で、自治体、大学などの研究機関なども協力してブルーカーボンを手掛ける動きが活発化している。

クレジットの地産地消という新しい“希望”

温暖化が及ぼす悪影響からどう逃れるか、脱炭素への取り組みの前には経済性などの困難さの壁が立ちはだかり、どうしても苦しさ、大変さが先に立つ。

しかし、脱炭素ビジネスのように「脱炭素の必要性」が、前述の農業系カーボン・クレジットのベンチャーなどを生んでいるのも事実である。また、再生可能エネルギーを地域全体で回していくエネルギーの地産地消など、地元の未来につながる明るい要素も見えてきた。

メタンの発生源として温暖化の元となる負の要素を利益に換えるクレジット。こうした地産地消の仕組みが、新しいツールとして地域に根付くことを期待したい。