突然やってくる親の介護。初めてとなればわからないことだらけ。どんな公的制度やサービスを使えばいいの? 施設入居はどうすればいい?……そんな不安だらけの介護初心者のために、介護にまつわるお金について専門家に伺いました。

こちらもあわせてどうぞ。

<お話を伺ったのは>

CFP®1級ファイナンシャルプランニング技能士

黒田尚子さん

くろだ・なおこ●富山県出身。1998年ファイナンシャルプランナーとして独立。CNJ認定乳がん体験者コーディネーター、消費生活専門相談員などの資格ももつ。自身も富山の母をきょうだい3人で見守る。著書に『親の介護は9割逃げよ』(小学館)、『マンガでわかる お金に人生を振り回されたくないから超ビギナーが今すぐやること教えてください』(主婦の友社)。

Q 介護にかかる費用を節約するにはどうしたらいいですか?

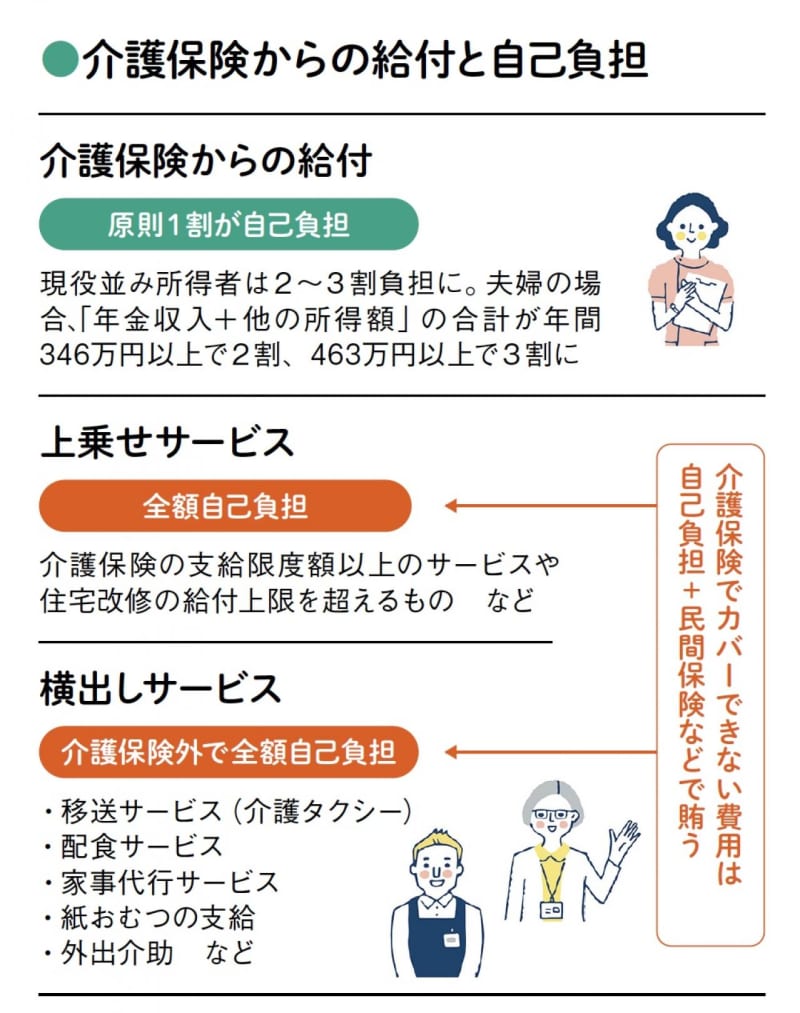

「節約の第一歩は、介護保険を上手に利用することです。介護度によって上限が違いますが、介護福祉用具やデイサービス、ヘルパーの利用料などを1~3割の自己負担で利用できるのです」

ただ実際には、介護保険の上限を超えて利用する場合(通称「上乗せサービス」)や、介護保険に含まれていない自治体独自の生活支援(通称「横出しサービス」)を使うこともあり、これらは介護保険外なので全額負担に。

「頼りになるのが、自治体独自のサービスです。紙おむつ代の助成、寝具の洗濯や乾燥の無料サービス、お弁当の宅配(1食500円くらいから)、認知症の人へのGPSレンタルなど、自治体ごとに多彩です」

さらに自治体にないサービス(家事の手伝いなど)を利用したい場合、社会福祉協議会の有償ボランティアや、シルバー人材センターに依頼する方法もある。1時間1000円程度〜で、気軽に依頼できそうだ。

「最近注目されているのは、民間企業が提供する自費の介護サービスです。サービスは1時間3000~5000円と安くはありませんが、『病院のつき添いのため新幹線で帰省』などの場合、交通費と利用料を比較して検討する価値はあります。その他、下に示した公的な援助も忘れずに利用したいものです」

自治体独自のサービスや地域ボランティアなどは、ケアマネジャーが詳しい。ケアマネは介護の水先案内人なので、金額も含めて遠慮なく相談したいもの。まだ介護認定を受けていない場合は、親の住む自治体の地域包括支援センターで相談を。

「各自治体の役所にはたいてい『高齢者福祉ガイドブック』のような冊子がありますから、それを読むだけでも基本情報が得られるはずです。介護費用を節約するには、まず情報を集めることが何より重要だということをお忘れなく」

知っておきたい、介護に使える公的制度・サービス

高額介護サービス費

1カ月の介護保険の自己負担額が負担限度額(住民税非課税世帯なら月額2万4600円)を超えると、超過分が払い戻される制度。窓口は自治体(介護保険課)。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が負担限度額(70~74歳の住民税非課税世帯なら年額31万円)を超えると超過分が支給される。窓口は加入している保険者。

高額療養費制度

1カ月に医療機関や薬局で払った額が負担限度額(70歳以上で住民税非課税世帯なら、外来で月額8000円)を超えると、超過分が支給される。窓口は加入している保険者。

家族介護慰労金(自治体によって名称は異なる)

要介護4~5の被介護者を、介護保険サービスを使わず1年間同居で介護する家族に支給。制度の有無、支給額、支給条件は自治体で異なる。窓口は自治体(介護保険課)。

Q 施設入居を検討中です。選ぶ目安を教えてください

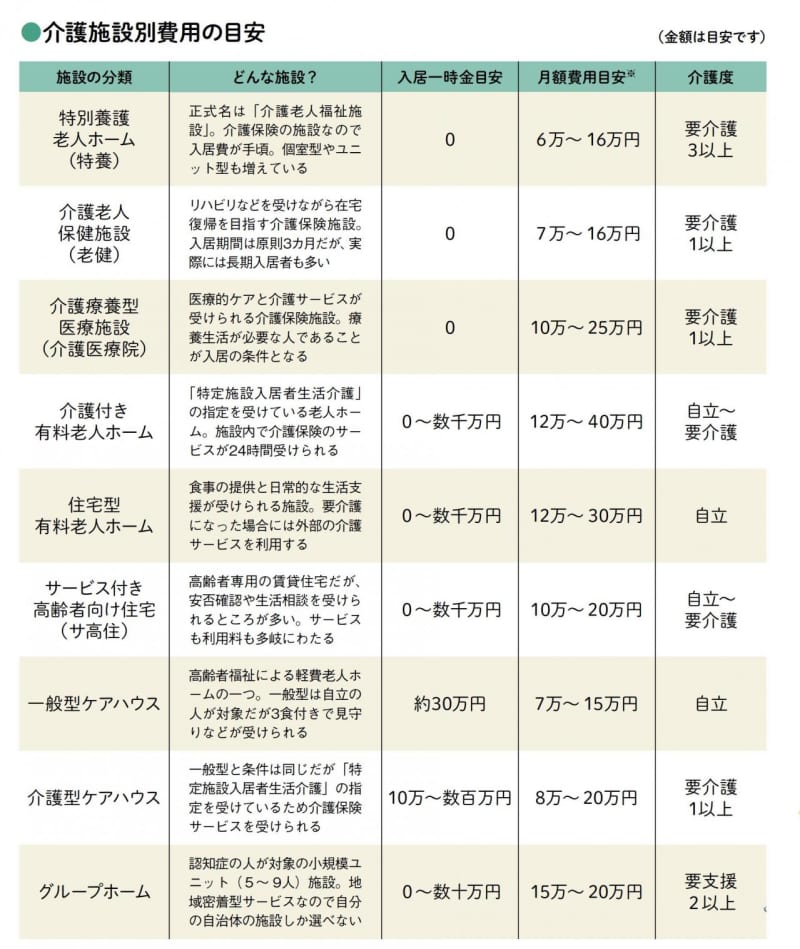

「施設入居を考えるタイミングは人それぞれですが、『火の始末ができない』『一人でトイレに行けない』『食事がとれない』『介護者がダウンしそう』などで施設入居を決める人が多いようです。施設選びのカギになるのは費用と介護度です。貯蓄や年金が少ない場合、第1候補は特別擁護老人ホーム(特養)などの介護保険施設になるでしょう。ただし特養は要介護3以上でなくては入居できませんし、介護老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設(介護医療院)は入居条件に合わなければ入れません。ケアハウスは数が少ないので高倍率になりがち。申し込みをしつつ、有料老人ホームに一時的に入居して待つという人もいます」

貯蓄や年金が潤沢なら、介護付き有料老人ホームが第1選択肢に。自立の段階から入居し介護が必要になっても同じ施設でケアが受けられるからだ。「住宅型」は、要介護になると転居を求められるケースもあるので事前に確認したい。なお、最近は物価高騰を受けて水道光熱費や食費が値上がり傾向に。予算の見直しを迫られることもあるので注意を。

取材・文/神 素子

※この記事は「ゆうゆう」2023年11月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

※2023年10月24日に配信した記事を再編集しています。