浦和レッズレディースユースでのプレーを経て、2013年より同クラブトップチーム(※)に在籍しているMF栗島朱里。2021年10月14日、自身2度目となる前十字靭帯断裂(膝)の大怪我に見舞われる。受傷時には現役引退も脳裏をよぎり、およそ1年にわたるリハビリ生活においても多くの困難に直面したが、翌年10月の2022/23WEリーグ開幕節で実戦復帰を果たす。その後も再受傷の恐怖と戦いながら試合出場を重ね、2023/24シーズンの同リーグでトップフォームを取り戻した。

ここでは、5月25日の2023/24WEリーグ第22節(日テレ・東京ヴェルディベレーザ戦)の取材で得た栗島のコメントを紹介する。浦和駒場スタジアムにて行われ、3-3の引き分けに終わったこの試合で同選手がどんな輝きを放ったのか。この点を中心に論評したい。

(※)2021年、三菱重工浦和レッズレディースに呼称変更

東京NBに苦戦

今季終盤2試合を残しWEリーグ史上初の連覇を早々と決めていた浦和は、最終節で東京NBに苦戦。前半終了時点で1-3と2点のビハインドを背負い、昨年12月の第5節アルビレックス新潟レディース戦以来のリーグ戦黒星がちらついた。

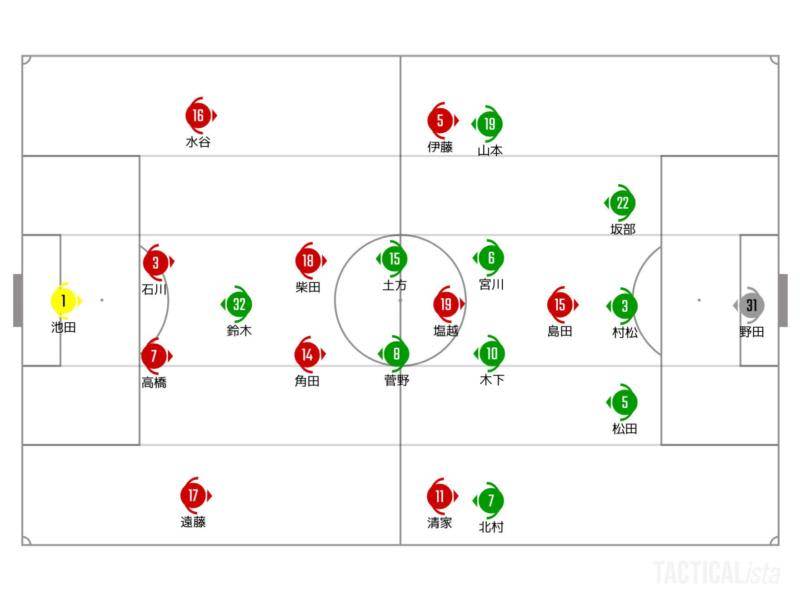

この試合における両チームの基本布陣は、浦和が[4-2-3-1](後半から[4-4-2])で東京NBが[3-4-2-1]と[3-4-1-2]。浦和は最前線のFW島田芽依とトップ下のMF塩越柚歩、MF伊藤美紀とFW清家貴子の両サイドハーフの計4人を起点にハイプレスを仕掛けようとしたが、適宜最終ライン付近へ降りた東京NBのDF宮川麻都(ボランチ)とMF菅野奏音(トップ下)を捕まえられず。これに加え東京NBの両ウイングバック、MF北村菜々美とFW山本柚月の立ち位置に苦しめられた。

北村と山本が攻撃時に浦和のサイドバックとサイドハーフの中点に立ったため、浦和陣営としてはこの2人をサイドハーフとサイドバックのどちらが捕捉するのかがはっきりせず。ゆえに守備時のサイドハーフとサイドバックの連動性が低く、ボールの奪いどころを定められなかった。

気がかりだった角田のポジショニング

また、この日の浦和は攻撃面でも問題発生。特に気がかりだったのはMF角田楓佳(ボランチ)のパフォーマンスで、味方のパスコースを増やすための立ち位置をとれていなかった。

この最たる例が、浦和が先制ゴールを奪われた前半9分の場面だ。ここではDF高橋はな(センターバック)が自陣ペナルティエリアでボールを保持し、GK池田咲紀子へのバックパスを試みたものの、このプレーを相手FW鈴木陽に読まれてしまう。高橋からボールを奪った鈴木がゴールネットを揺らした。

高橋のパス出しがワンテンポ遅れたのが失点の直接的な原因だが、このときの角田の立ち位置にも工夫の余地があったと筆者は考える。ここではセンターバック高橋とMF遠藤優(右サイドバック)の距離が開いていたため、高橋としてはGK池田へのバックパスしか選択肢がない状況に。この日ベンチスタートだった栗島がかねてより実践している、味方センターバックとサイドバック間へ降りる動きを角田がしていたら、高橋のミスは起きなかったかもしれない。

この失点直後も角田は精力的に自陣と敵陣を行き来したが、前半10分には相手MF木下桃香へ寄せきれず、ボールを運ばれてしまう。また、右サイドでボールを保持した清家や、サイドへ流れてボールを捌こうとしている味方MF柴田華絵(ボランチ)に近づきすぎてしまい、東京NB陣営の守備の的となってしまう場面もちらほら。味方のパスコースやプレーの選択肢を増やすために、自分がどこへ立つべきか。19歳の角田が今後磨き上げるべきはこの部分だろう。「今日の試合で自分自身何もできなかった」と、東京NB戦後の囲み取材で悔しさを口にした同選手の成長に期待したい。

浦和を救った栗島

攻守両面でリズムを掴めなかった浦和は前半23分、相手のコーナーキックから失点。木下のキックに合わせたのはDF村松智子で、強烈なヘディングシュートがゴールネットに突き刺さった。同40分に清家が味方FW島田のスルーパスに反応し速攻を結実させたものの、同43分に繰り出された東京NBの自陣からのパス回しを止めきれず。最終ラインの背後を菅野に突かれたうえ、追加点を奪われた。

浦和の楠瀬直木監督は、後半開始前に栗島を投入する。角田との交代で後半からボランチを務めた背番号6が異彩を放ち、戦況を一変させた。

後半開始から僅か20秒後、栗島はDF長船加奈(センターバック)と右サイドバック遠藤の間へ早速降り、自陣からのパス回しを司る。この栗島のプレーは3月3日のWEリーグ第8節INAC神戸レオネッサ戦と、同月20日の第11節マイナビ仙台レディース戦で得点に結びついたものだ。

この栗島のポジショニングによって得られる効果は、WEリーグ屈指の快足MF遠藤を高い位置へ上げることだけに留まらない。栗島がここでボールを受けることで縦方向と右サイドへのパスどちらも可能になるため、相手チームとしては守備の的を絞りにくい。東京NB戦の後半開始直後には、栗島がタッチライン際の遠藤ではなく、その内側に立っていた清家への縦パスを成功させている。最終節でも栗島の絶妙な立ち位置からチャンスが生まれており、東京NBはこれに対処できていなかった。

相手チームがハイプレスを仕掛けず、自陣や中盤で守備隊形を整えている状況では、栗島が自らボールを運ぶ。このときの体の向きが秀逸で、同選手は目の前の守備者に常に正対できている。ボールを保持した際、パスを出したい方向やドリブルしたい方面へいち早く体を向ける(半身の構えを作る)選手がいるが、これだと対峙選手にパスやドリブルのコースを読まれやすく、体の向きとは逆方面へのパスも難しい。本人が正対を強く意識しているかは不明だが、この体勢が常に整っていることで、栗島は相手にパスコースやドリブルのコース取りを読まれにくい状況を作れている。東京NB陣営もこれに手を焼いていた。

これらの栗島の好プレーで勢いづいた浦和は、後半24分に長船がコーナーキックからゴールを挙げ1点差に詰め寄る。後半44分には東京NBのMF木下が浦和DF石川璃音へのスライディングタックルにより、この試合2枚目のイエローカードを貰って退場処分に。2023/24シーズン限りでの浦和退団が発表されている清家が、この直後のフリーキックから同点ゴールを挙げたことで、同クラブは最終節での黒星を免れた。

実を結んだ「幼き頃からの癖」

東京NB戦後、栗島は筆者の取材に応じ、自身のボールコントロールやポジショニングに言及している。何気ない練習のなかでも本番(試合)を想定し、幼い頃から味方を活かすためのプレーを追究してきた栗島の躍動は必然だった。

ー栗島選手はボールを持ったときの体の向きが素晴らしいですよね。自分がパスを出したい方向にすぐ体を向けないですし、目の前の対峙選手に正対できているからこそ、左右どちらにもパスやドリブルができる状況を作れている気がします。普段からこの点を意識されていますか。

「普段の練習、パス・アンド・コントロールを何となくでやらないようにしていますね。『試合の中で(試合中であれば)、ここにいたらこういうトラップをする』ですとか、シンプルな練習でも何かしら意識しながらやるようにしています」

ー今日の試合で、栗島選手がこのチームにもたらしているものの大きさを改めて感じました。味方選手がボールを持っているときに、その斜め後ろに栗島選手が立ってパスの逃がしどころを作っているようにも見えました。これも意識されていますか。

「それも多分、幼き頃からの癖ですね。(浦和の)ジュニアユース時代も、(安易にロングボールを)蹴るようなサッカーではなかったので。パスを繋ぐという部分で、選手それぞれの良さを活かすんだったらあの距離感が良いと思ってポジションをとっています。それはもう無意識(にやっていること)ですね」

浦和全体の機能性を高めた栗島

「自分は何か圧倒的なスキルを持った選手ではありません。清家選手ほど俊足でなければ、ドリブルが得意な選手でもない。こうした理由で今のプレースタイルに行き着いている気がします」。これは4月10日の筆者とのロングインタビューで、栗島が発した言葉である。

確かに栗島はアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ所属)のように、疾走感溢れるドリブルで複数人を置き去りにするような選手ではない。その代わりに的確なポジショニングで攻守両面においてチーム全体を司り、チームメイトの持ち味を最大限に引き出す。派手なプレーを持ち合わせていなくとも、適切な場所にタイミング良く立つだけで相手チームの脅威となり、自軍を勝利に導ける。このサッカーの真理を栗島は体現し続け、浦和のWEリーグ連覇やAFC女子クラブチャンピオンシップ(招待トーナメント)制覇に貢献してみせた。

人間の体全体をコントロールし、生命維持の根幹を担っているのが脳という器官。チーム全体の機能性を高めるプレーがセールスポイントの栗島は、「浦和レッズレディースの頭脳」と呼ぶにふさわしい。