27日、鹿児島県や宮崎県に線状降水帯の「半日前予測情報」が発表されました。この「半日前予測」は2年前から始まり、ことしから予報の精度が上がっています。

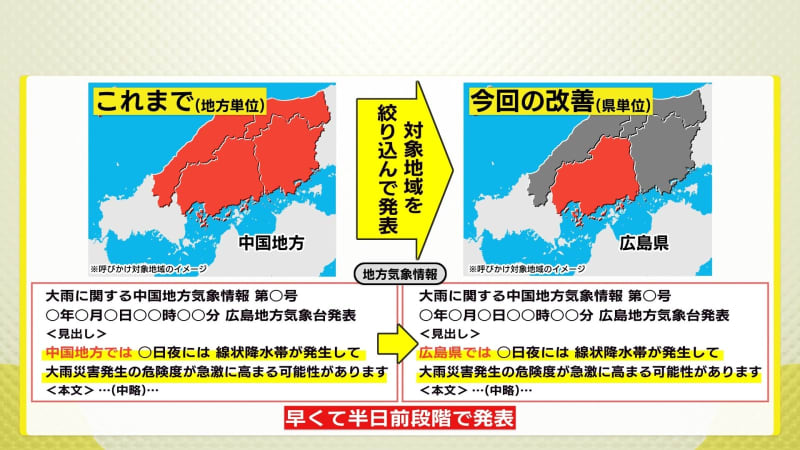

これまで半日前の予測情報は「地方単位」で発表されていました。これが今回の改善で「県単位」で発表されるようになりました。大雨が予想される場合に気象台の発表する「大雨に関する情報」では、『広島県では、〇日夜から、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります』といった文言が記載されます。この範囲をせばめての「半日前予測」は、28日の運用開始予定でしたが、今回の雨で九州南部で大雨が予想されたのを踏まえ、1日前倒して27日からスタートしました。

それでは、この半日前の予測はどれくらい当たるのでしょうか。「的中率(予測を発表して実際に発生した確率)」は、これまで4回に1回程度でしたが、地方単位から県単位に細かく予想するようになっても、的中する精度は下がりません。

さらに、「見逃し率(予測を発表しなかったが発生した確率)」は、これまで3回に2回程度でしたが、今回の改善で「2回に1回程度」になります。見逃す確率が下がるということです。

豪雨災害にとって「見逃す」ということが一番よくないということで、気象庁もこの「見逃し」を減らすことに力を入れました。予算を投じてレーダーの更新、観測機器の整備・新たなスーパーコンピュータを導入するなど、より細かく雨の降り方を予測できるように改善しています。

また、線状降水帯の予測を発表して実際に線状降水帯が起きなかったケースでも、大雨となることも少なからずあります。2023年には「半日前予測」は22回発表されましたが、実際に線状降水帯が発生したのは9回でした。ただ、発生しなかった13回のうち、3時間150mm以上の大雨になったケースが3回ありました。線状降水帯の発生だけが問題ではないことがわかります。

今後、もし「半日前予測情報」が出た場合、大事なのは線状降水帯の発生ある・なしだけではなく、「そもそも大雨になる可能性がかなり高まっている」という状況が予想されてるのを意識してください。

なお、27日に鹿児島・宮崎県に予測情報が発表されて、現段階で線状降水帯は発生していませんが、 鹿児島県肝付町前田では、降り始め(26日13時)から28日14時までの降水量 302.5mmとなるなど、災害の危険度が上がっています。

中国地方の梅雨入りは平年は6月6日ごろ。今後の広島市中区の予報を見ると、ことしは平年よりも遅くなる見通しです。

気象庁が発表した6月から8月にかけての3か月予報では、6月は平年並み、7月は平年並みか多いという予想です。ことしの広島の梅雨の傾向は「梅雨らしく雨が多く、後半には大雨が心配」となりそうです。今のうちにできる大雨への備えを確認しておきましょう。