2024年5月に日本でも公開された映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』。この作品を見た日本のレゲエ関係者3名が映画やボブ・マーリー、そしてレゲエについて思う存分語る座談会を実施。その模様をお伝えします。今回は全3回の2回目です。

<座談会参加者>

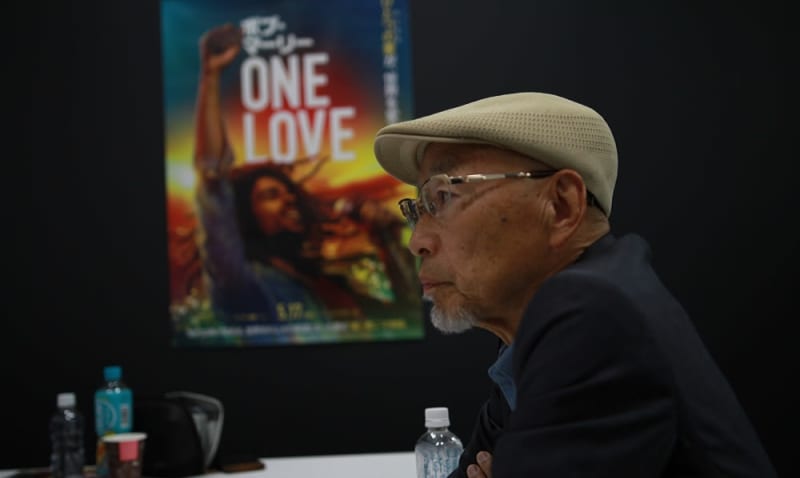

■石井志津男(プロデューサー)

OVERHEATレコーズ主宰、雑誌Riddim誌発行。1985年から多数のジャマイカ人及び日本人レゲエ・イベント開催。ドキュメンタリー映画Ruffn’ Tuff監督。共著/監修本に『Rocksteady Book』、『Ruffn’ Tuff』、『レゲエ・ディスク・ガイド』など。

■工藤 BigH 晴康(新宿・REGGAE / DUB club OPEN “校長”)

音楽評論や伝説のレゲエ・バンドHARDCORE REGGAEを始めアーティストとしても活躍。DJ活動はすでに半世紀に及ぶ。UKダブ・マスター=デニス・ボヴェルとの共同製作も定期的に行われており、1995年に発表された和ものラヴァーズ・レゲエの先駆けといえるイリア(元ジューシーフルーツ)の「Japanese Lovers」は、2016年についにアナログ再発。2018年にはサンディーのソロ・アルバム「HULA DUB」を共同プロデュース。

■鈴木孝弥(ライター、翻訳家)

著書、監著書、訳書に『Reggae Definitive』『キング・タビー――ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』『定本リー “スクラッチ” ペリー』『レゲエ・アンバサダーズ~現代のロッカーズ――進化するルーツ・ロック・レゲエ』『宇宙こそ帰る場所──新訳サン・ラー伝』他。

_____

映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の第一印象

―― ありがとうございます。では、映画の話をお伺いしたいと思います。皆さん、ご覧なっての第一印象はいかがでしたか?

工藤:私はもう感動して。ずっともう、泣きっぱなしの状態でした。まず最初、実は真っさらの状態で見たんです。予告編も何も見ないで、まず本編を試写室で見させてもらって。一番心配だったのは、パトワ語をしゃべってるかどうかっていうことで。で、あの役者さんがどんな英語をしゃべるのかな?っていうのが最初に気になったんですが。いや、実にちゃんとしたパトワっていうのも、まぁおかしな話ですけども。だからあの話し方から、ちょっと口を半開きにするような、ちょっとニヤッとしながらのあのしゃべり方がまあ、よく似てるというか。それでなんか、安心したんです。

それからディテール、細かいところまでものすごく凝ってるじゃないですか。使ってる楽器ですとか、あとは着ているもの。それから、バックミュージシャンの背格好ですとか、何から何までまあ、よくできてるなって。それで安心して物語の中に入れたんですよね。そうしたら、もうなんだか感動しっぱなしで。まあ、そういう実は印象ですね。

―― 石井さんはどうでしたか?

石井:僕はね、ちょっと残念だなと思ったの。それはどういうことか?っていうと、ボブ・マーリーってさっきも言ったようにものすごくいろんなネタがある人なんです。音楽だけ取ってもそうだし、生い立ちを取ってもそうだし。もちろん、ラブストーリーもあるかもしれない。さらに、今の閉塞する社会に与える影響をもっと取り上げてもいいかもしれない。だから感動しなかったとか、そういうことじゃなくて、もっと短くてもいいから、そこだけを深くとかね。

たとえば自分が撃たれても、なおかつ、危険な群集の前で歌うなんていうのは、誰もができることじゃないと思う。本当に弾が飛んでくる国だし……僕にはジャマイカ人の知り合いや友達で、実際に撃たれたやつが何人もいて、死んだやつも数人いる。2〜3日前にも実際に2度撃たれたこともあるジョジー・ウエルズが僕の写真展に来てくれた。同じようにミュージック・ビジネスにいるやつで撃たれたけど、まだ生きてるやつが他にも2人いるし……。

僕は87年に、ジャマイカでレコーディングしてるその夜に、ピーター・トッシュが撃たれて死んだんです。そういうのにも巡り合ったりしていて、スタイル・スコットだって、ウインストン・ライリーだってキング・タビーだって実際に一緒に仕事をした人がジャマイカで撃ち殺されて亡くなると言うリアルを少しだけ知ってるんです。何が起きてもおかしくないあのコンサートのステージに登ることへの恐怖、勇気と葛藤だけを取っても……もっともっとあってもよかったかなと。これは全く悪口ではなくてね。ラブストーリー、「ONE LOVE」のあれはあれでOKですけど。だからそういう意味では、多様なストーリーを持っている人物だから10年くらい経ったらスパイク・リーとかさ、さらにスコセッシとか、そういう監督も作ってほしいとか。まぁそういう感じ(笑)。

工藤:おっしゃっていることは、すごくわかります。

―― 100分ぐらいでは足りないという。

石井:ネタとして、まだ美味しいところがあると。

工藤:グッと掘り下げて。

石井:でも映画って、2時間なら2時間で作らなきゃいけないから。その中で終えなきゃいけないじゃないですか。予算もあるし。それはもうわかるんだけど。

―― ちょっと「あれがない、これがない」っていう風に(笑)。

石井:だから「この魚、ここの部分も美味しいんだよ」みたいな感じで、あえてちょっと言わせてもらいました。

―― 映画じゃ足りないから、ドラマの12話分ぐらいないと足りないんですね(笑)。鈴木さんはいかがですか?

鈴木:いや、よくできてると思いました。36年の生涯だったとはいえ、実際の話の内容はほぼ76年から78年までの2年間ですよね。僕は……『ミュージック・マガジン』に映画評を書いたんですけども……天邪鬼なんで常にボブ・マーリーに厳しいことを書くっていう……できれば書きたいなっていう、どこかにそういう気持ちがあるんですけど(笑)、これには全く嫌なところがなかったんですよね、作品として。

で、感動しました。やっぱり、一番はパトワです。それはなぜかっていうと、ボブ・マーリーって音楽家である以前に、思想家であって、結局、命は言葉にあるから、彼はやっぱり言葉の人だと思うんですよ。ボブ・マーリーのインタビューっていっぱい映像があるから、我々はボブ・マーリーの話しぶりをいくらでも見てるわけじゃないですか。だからもう当然、よく知ってるわけで、そこでこのキングズリー・ベン=アディルがどういう風にボブ・マーリーそっくりにしゃべるのか? っていうのがやっぱり一番心配していた部分で。でもその言葉の人であるところを一番、ちゃんと演技で伝えられていて、そこで感動したっていうのが、工藤さんと全く一緒で。

あと、あの映画の一番の価値というのは、ボブ・マーリーっていう故人をアクチュアルな現在性に引き寄せたところですね。キングズリー・ベン=アディル、彼は本物よりもちょっとイケメンだし、洗練されてるじゃないですか。そういうところから今回ボブ・マーリーを知る人が多いとしたら素晴らしいことでしょう? たとえば、本当のボブ・マーリーの写真よりもこの映画のポスターの方が、マーリーを知らない人には訴求するかもしれないし。そして全体的に洗練されて、アップデートされたボブ・マーリー像。もちろん最後に本物が出てくるから、そこもちゃんと誠実だと思うんですけど……それで若い世代にボブ・マーリーをまず知らしめるっていうことにおいては、ものすごくいい作品だなと思ったのと……

……あとマニアからしても、(バンドのバンマス)ファミリーマン・バレットの役をファミリーマンの息子がやってるでしょう? あと、ギタリストのジュニア・マーヴィンの……劇中では茶化されてたけど、あれを演じてたのも実の息子じゃないですか。あとはスタジオ・ワンのシーンの、バニー・ウェイラー役。あれもバニー・ウェイラーの息子ですからね。あとアイ・スリーズのマーシャ・グリフィスの役はナオミ・コーワンがやってて……彼女は(プロデューサー)トミー・コーワンの娘ですよね?

石井:あら、そうだったんですか。

鈴木:そうです。あの3人のうち、リタ・マーリー以外の2人って、ナオミ・コーワンと、あとはもう1人はセヴァーナ(アンナ=シェア・ブレイク)ですよ……今プロトジェイのレーベルにいる。そのナオミ・コーワンとセヴァーナはリラ・アイケとかと一緒に組んでシングル出したりもしてるぐらいで、今、一番新しい波の最前線にいるような人たちで、そういう人がちゃんとアイ・スリーズ役をやってるわけです。

そして、ボブ・マーリー・サウンドの直接的な継承者として今も続いてるウェイラーズ・バンドの今のバンマスがファミリーマンの息子……アストン・バレット・Jr.なんで、だからそういう意味で、マーリーは死んだ人だけどその本人もアップデートされ、そのバンドとか周りを囲む人も今の世代の現役のミュージシャンで、実際の実子が父親の役をやってたりすると、マニアックな目で見てもとてもアップデート感が好ましい。ただ単に昔話を、うまい俳優を連れてきて作りました、っていうよりも、より血の通ったアップデート感っていうか。僕はそういう意味でなんか本当に、今の時代に波長がフィットしてると思いました。

石井:たしかにそうだね。なるほど。

鈴木:そこがたぶんこの映画の一番の価値なんじゃないかなって思いますね。

映画の印象的なシーンは?

―― 映画の印象的なシーンをひとつ、選ぶとすると、どこになりますか?

鈴木:月並みですけども……言われる前に言っちゃいますけども。あの『Exodus』を作るところ。あそこはやっぱり一番、中心かもしれないですよね。この映画のね。

工藤:私はちょっと中心から外れちゃいますけど。やっぱりコクソン・ドッドのあのシーンが面白かったかな。それこそ、ピーター・トッシュも出てきて。あそこは面白かったですね。

―― あのスタジオに行ってっていう。

工藤:まあ、ちょっと本題からは外れちゃいましたけれども。

―― いえいえ。石井さんは?

石井:俺も、そうですね。『Exodus』のレコーディング。あれが一番っていう感じですね。あれなんか、だからもっとやってもいいかなっていうね(笑)。

鈴木:そうそう。もっと見たかったですね(笑)。

工藤:ですよね(笑)。

鈴木:あのローリング・ストーンズの「悪魔」(を憐れむ歌/ジャン=リュック・ゴダール『ワン・プラス・ワン』)じゃないけど、少しずつできていく過程をもうちょっと……5分ぐらいは。

工藤:ちょっとそれに関連して今、思い出したんですが。アイランド・スタジオで『Exodus』のレコーディングが始まるじゃないですか。その時に、たまたまデニス・ボーヴェルがあのスタジオの道1本向こうでサウンドシステム、サファラーズ・ハイファイをやっていたらしいんですよ。そうすると、ファミリーマンがここのテストプレスっていうんですか? ダイレクトカッティングして、いわゆるダブルプレートみたいなのを作って。それでデニスのところに行って。サウンドシステムでそれを聞いてるんですね。曲を作るたびに。で、ファミリーマンとはデニス、仲良かったもんですから。で、その話を聞かされてたんですよ。「実はファミリーマンが……それでたまにボブも一緒に来てたんだ」って言うんですよね。「ありゃ?」って思いましたよね。それで「そのダブプレート、どうしたの?」「いや、わからない」っていう(笑)。

一同:アハハハハハハハハッ!

石井:まあ、置いていかないだろうね(笑)。

工藤:そういう、なんていうか、サウンドプロダクションのやり方としてやっぱりファミリーマンを軸にちゃんと……。

石井:すごいね。ジャマイカンスタイルだ。

工藤:そうなんです、そうなんです。だから一度、サウンドシステムで聞かなきゃわからないっていうので。そういうことを、どうやらやっていたらしいんですよ。

鈴木:やっぱり現場を忘れてないんですね。あれだけ世界的なツアーバンドになっても、ちゃんとサウンドシステムでかけられるように、と。

石井:イギリス人のミュージシャンを入れたりしているかもね。

工藤:あとはあの時期、たとえば「Punky Reggae Party」みたいなのを録っているじゃないですか。で、あれはアスワドが関係したりとか。だからあの時期に、要するにイギリスのミュージシャンとはちゃんと交流があるんですよ。だからそれを聞いて、ちょっと感動したんですね。

鈴木:ザ・クラッシュのシーンもあったけど、ああやってパンクに共感を示したっていうのもボブ・マーリーのやっぱりひとつ、大きいところで。そういうさばけた人だったっていうことは最近のインタビューでジギー・マーリーも強調してますよね。「自分の父親はとてもいろんな音楽を聞いてたし、共感を抱いて取り入れるところは取り入れたし。だから『Exodus』っていうのはそれの象徴みたいなアルバムだ」というような話をしてたんですけど、あの四つ打ちのディスコ・ビートなんかも当然そうでしょう。だからやっぱり、今考えてみるとボブ・マーリーの象徴的なアルバムなのかもしれないんだけども……でも僕はずっとあのアルバムが嫌いで、面白くなくて。「うーん……」って感じで……あのB面のぬるさが。A面はA面でちょっととっ散らかってるし……みたいに思っていたけども。

でも、またこれはちょっと長くなっちゃいますけど。今から7、8年ぐらい前にニューヨークでジョー・マーサ・マーリー……ボブ・マーリーの次男スティーブン・マーリーの長男ですね、そのジョー・マーサ・マーリー……も31歳で喘息の発作で死んじゃったんですけど……その彼のショーをブルックリンで見たんですが、ステージに「Three Little Birds」を歌いながら登場してきて、それで会場がドカーンとなるんですよ。あの曲ってB面の中でも一番ぬるい曲だと思ってたんで(笑)、この若い孫がおじいちゃんのこんな歌をオープニングに歌うのかよ、ってことにまずショックを受けたんですが、ブルックリンの若者たちがそれでものすごく受けていたっていうのにもびっくりして。

それで「俺も『Exodus』をもう1回ちゃんと聞いてみるか」と思ってたら、イギリスBBCラジオのワンエクストラ(1Xtra)で『Exodus』の曲をジャマイカの今のミュージシャンたちがカバーする特番があったじゃないですか。そのYouTubeの映像がどれもよくて。「ああ、やっぱり俺はちょっと耳が古いんだな」と痛感したんで、マジで「やっぱり聞き方を変えなきゃいけないな」と思ってたんですよね。それで今回、こういう映画を見て、ジギー・マーリーがああいう風なことを言ってるのを聞くと、やっぱりボブ・マーリーらしさっていうのが本当は、あそこ(『Exodus』)に出てたのかもしれないなと。人間性とか、その視野の広さとか。

―― 堅いところから、柔らかいところまで。

鈴木:そうです、そうです。不倫したら、それを歌にしちゃう……みたいな。何でもありっていうところが実はあって。「Love」と言ってしまえば何でも許される、みたいなとこ、あるじゃないですかボブ・マーリーって(笑)。で、リタ・マーリーはそれで泣いてたんでしょうけど。でも、そういうところに嘘偽りなくやりたいことをやった人っていう。だからB面にそういう不倫の歌も入ってるわけだし。だからそういう意味で言うと『Exodus』ってすごいボブ・マーリーらしいアルバムなんだろうなと。だからタイム誌が選んだでしょう?

―― “20世紀最高のアルバム”って。

鈴木:最高の音楽アルバムっていう。「本当かな?」と思ったけど。まあ、そう言われたりするのはやっぱり世の中の、それに投票した人がね、やっぱり若いとすれば何となく分かる。

工藤:『Exodus』、アルバムが出た当時はたしかに「ラブソングなんか歌いやがって」っていうのは、ありましたよね。それまでのアルバムは結構、硬派というか。ずっとメッセージソングばっかりだったのが、ついにボブ・マーリーがラブソングを歌ったっていう。で、あの映画のシーンにも、出てくるじゃないですか。「珍しいのを歌っているわね」っていう。で、たしかにそうですよね。そういうの、ありましたよね。

鈴木:僕、遺作から遡ったんですけど、遺作は結構シリアスで、ちょっときな臭い歌もあるし。その前は『Survival』だからね、アフリカの問題を歌ってるし。そこから順番に遡ったわけじゃないですけど、いろいろ聞いていくと、やっぱりあそこの真ん中の『Kaya』と『Exodus』のところが「ぬるいな」っていう。音は一番、きれいだからポップなんだけども。最初に聞いた時は「ああ、受けるのはわかるけど、一番つまんねえな」っていう部分だったんですよね。でもやっぱり、それがだんだん変わってきて。今、聞くとやっぱり「いいな」と思いますね。『Exodus』のデラックスエディションもちゃんと買って聞きましたけど、よさがわかってきました。

サントラ収録曲

―― それで今回、サントラは日本だけでCDが5月。で、7月にLPが発売されます。今回、このサントラの収録曲は、基本的には映画の出順で並べられてるものですけど。この聞きどころとかはいかがでしょうか?いきなり「Get Up Stand Up」から始まりますね。

鈴木:1曲目がやっぱり一番重要な曲な気がします。始まり方がよかったと思いました。映画の……こういう、なんていうか、「ONE LOVE」だし……「ひとつの愛が世界を変えた」みたいな、いわゆる美談っていう感じの打ち出しなんだけど、それがちゃんと「Get Up Stand Up」から始まってるのが、骨っぽくて安心しました。

―― あと、この並び的にはボブ・マーリーをずっとお好きなお三方として、この順番とかっていうのはどうなんですか?

鈴木:前の話の繋がりで言うと、1曲目から6曲目ぐらいまでは完全にポリティカルな……まあ「Roots, Rock, Reggae」だけちょっと違うんですけど。それ以外はとってもポリティカルで……。まずラスタファリアニズムの解釈というのが、最近の新世代だと違うんですよね、明らかに昔の70年代のラスタとは。ジギー・マーリーとかスティーブンとかもそうなんですが「ラスタファリアニズムってのは生き方なんであって、宗教ではないんだ」っていうような言い方を若い世代はみんなするんだけど、「Get Up Stand Up」なんてのはまさにそういう……ちゃんと対訳が字幕で出るから映画を見るとわかるけど……キリスト教の聖職者に対して「お前らの言ってる天国なんてものはムダだ。『死んだ後に地面の下に天国がある』てなことを俺に説くんじゃない」っていう曲じゃないですか。今、自分が生きている人生の価値を、今、見直さないとダメで、死んでからどうこうみたいなのは無意味だっていう。マルクスの「宗教は民衆のアヘンである」っていう宗教批判と同じことを歌ってる。

同じように聖書に基づく信念といってもキリスト教的な価値観とは全然違うところにある。それを「Get Up Stand Up」っていう曲はすごいはっきり歌っているから僕は大好きなんですけど、それが1曲目で、3曲目には「I Shot the Sheriff」があって……これはちょっといろいろな解釈がなされてきた曲ですが、Black Lives Matterみたいな今の問題に繋がる曲ですね。このシェリフとデピュティ(保安官代理)のところ、「デピュティは撃ってないよ。シェリフは殺したけど」って歌ってる、その解釈がずっとボブ・マーリーのファンを悩ませ続けてきたわけですが、いずれにしてもレイシストの警察に対して文句を言ってるっていう基本線は変わらない。「本当に散々ひどいことをされてきた。正当防衛でもう仕方なかった」っていう歌じゃないですか。

実際、ボブ・マーリーは後年のインタビューで「シェリフとデピュティ(保安官代理)の意味は、この場合、悪の理念を撃つのであって、その下っ端の、理念を我々に振りかざして人種差別的なことをやってくる警察官は、悪の理念の下にいるものだから……下っ端は撃っちゃいないよ、理念を撃ったんであって……っていう意味だ」っていう感じのことを語ってるんですよね。マーリーはちょっと一筋縄ではいかない人だし、だからそういう意味で、骨のある曲が頭に並んでるのが、すごいいいと思いましたね。

工藤:そうですよね。本当にね。なんて言うんですか? 今のこのおかしな世の中に対して、ちょうどタイミングとしていいというんですかね。なんていうんですかね。しっかり、この順番がメッセージになってるっていう気がしますね。それで中間部分で少し休んで、また持ってくるっていう。すごくバランスが取れていていいんじゃないかなっていうのと、今の時代にこれはかなり深刻にみんな受け止めないといかんぞっていうのもありますよね。

鈴木:これが欧米で受けるっていうのはね、若者が見て共感するっていうのは、こういうことじゃないですかね。きっとね。

―― 石井さんはどうですか?

石井:うーん。まあね、もっとあるよねっていうね(笑)。

一同:アハハハハハハハハッ!

工藤:いや、本当にいい曲、いっぱいあるんだよね。っていうことだよね。これを見ると。これ、いい曲がいっぱいあるから逆に心配になっちゃったんですけども。

鈴木:結局、新録のバージョンの二つ。この2曲はキングズリー・ベン=アディルの声とボブ・マーリーの声をミックスしているんですよね?

―― キングズリーは使ってないという風にレーベルコピーには書いてますね。「ボブ・マーリーの声だけで。演奏だけを変えた」みたいな。

鈴木:なんかね、イギリスとかアメリカとかフランスとかの報道を見たんですよ。そうすると……。

―― それはもしかしたら、映画の中でですね?

鈴木:ああ、そうか。サントラ盤は違うってことか。だとしたら、ベスト盤の『Legend』が既にあるじゃないですか。それと結構、かぶるでしょう? 他にいい曲はいっぱいあるのに、また今回もこういう選曲だと……そういうことは考えなかったのかな?って。

工藤:いや、新しい人のための……。

鈴木:たしかに。余計な心配ですね(笑)。だから、全曲がキングズリー・ベン=アディルの声とボブ・マーリーの声がミックスされたものだったらこの選曲でも面白いなって思うし、そうだったら完全にボブ・マーリー100%で聞きたい人はまず『Legend』から入ってください、っていう薦め方ができるじゃないですか。でもこれだと……でも『Legend』はもういいのか。

―― まだまだずっと、永遠に売れ続けてますよね(笑)。

鈴木:永遠にね。これ、競合商品になっちゃいますよね?

―― たしかに(笑)。これ、海外だとそれを思ってか、サントラはデジタルでしか出てないっていう。

鈴木:そうか。だから日本以外では物、フィジカルは売らないということなんですね?

―― なのかもしれないですね。理由はわかんないんですけど。

工藤:たしか『Legend』も例のハーフスピードのリマスターが出てますよね。アイランドのアルバムは全部、ハーフスピードのリマスターで出ているじゃないですか。

―― 『Legend』はたしか今年、ちょうど40周年で。

鈴木:レゲエ屋としては、あれだけ買って、あとは何も聞かない人がいっぱいいるっていうのがとっても嫌だなっていう。あれだけずっと永遠に聞かれるっていうのは迷惑な話で(笑)。

*後日公開後編に続く

Written by uDiscover Team