ライバルの米小売大手ウォルマート(Walmart)やターゲット(Target)が立ち上げた会員制ECサブスクとの競争にさらされる「アマゾン・プライム(Amazon Prime)」。2023年には米国内利用者数がそれまでの増加から減少に転じたと報じられたが、2024年に入り前年比8%伸びて過去最高の1億8000万人に達したと報じられた。米国における買物客の75%が会員、あるいは会員を通して利用している計算だが、なぜ再びアマゾン・プライムの会員数が増加に転じたのか。その意味を読み解く。

会員数の押し上げの要因は「イベント」

アマゾン(Amazon.com)が4月30日に発表した2024年1~3月期の決算は、売上高が対前年同期比13%増の1433億1300万ドル(約22兆6000億円)、純利益も同229%増の104億3100万ドル(約1兆6400億円)に伸長した。クラウドサービスAWSの人工知能(AI)関連サービスによる強化が貢献したことに加えて、ECとも関係の深い広告事業の売上も好調で業績を押し上げた。

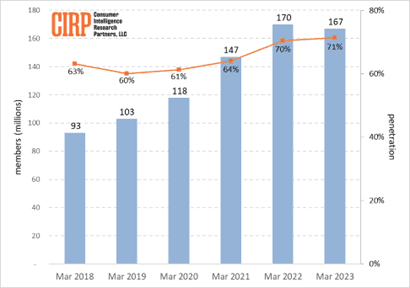

こうした好調の中、小売調査企業の米コンシューマー・インテリジェンス・リサーチ・パートナーズ(CIRP)は4月16日付の分析で、3月現在の米国内アマゾン・プライム利用者数が1億8000万人を超えたとの推計を報告した。CIRPが追跡する「利用者数」は会費を支払う会員と、その家族などサービスを利用する人を合わせて計算される。

利用者数は、2022年2月に年会費が従来の119ドル(約1万8000円)から139ドル(約2万1000円)、月額会費が12ドル99セント(約2000円)から14ドル99セント(約2300円)へ値上げされた影響もあり、2023年3月の段階で前年同月の1億7000万人から1億6700万人へ微減していた。

再び利用者数が増加に転じたことについてCIRPは、「プライム会員であることに消費者が価値を見出している。米国内のプライム会員数はまだ増える余地がある」とコメントした。

アマゾンは米国内のプライム会員数増減について2020年から公表を控えているが、頭打ちと思われた会員数が増えた要因についてのヒントはいくらか明らかにされている。

第1の要因は、プライムデーやブラックフライデー、サイバーマンデーなど大規模な季節性のセールイベントをきっかけに会員になる消費者が増える現象だ。インフレで物価が高止まりを続ける中、値上げされた会費を支払っても、セールイベントにおける大幅割引で十分に元が取れると認識する買物客が増加していると思われる。

アマゾン広報のブラドリー・マティンガー氏は、「2023年7月に開催したプライムデーにおいて新たに会員となった人の数は、それまでのどのプライムデーよりも多く、2023年11月のブラックフライデーとサイバーマンデーでも、数百万の新規会員がプライムを利用し始めた」と語っており、セールが売上を押し上げるだけでなく、会員数も顕著に増やしていることが示唆されている。

宅配の改善でさらなる会員数増へ!

第2の要因は、アマゾン・プライムの宅配スピードの改善努力だ。米国のアマゾン・プライムでは「翌日配達」が謳われているが、実際には配達量の大きさがアマゾンの配送能力を上回るなどの理由から、それ以上の日数がかかることも少なくない。インターネットでも、「アマゾンの宅配が遅すぎる」などの苦情コメントが散見される。

そうした状況にアマゾンも手をこまねいているわけではない。とくに都市部などにおいてロジスティックスの強化を行い、同日・翌日配送率を高める努力を行っている。調査企業eMarketerのブレーク・ドローシュ氏は2024年1~3月期の売上増について、「より速くなった無料配達が顧客を引き付けている」との見解を示した。宅配が速くなれば、利用者数もさらに増え、さらに売上を伸ばす好循環が生まれる。

さらに、今後プライムの利用者数を増やすと思われる第3の要因は、アマゾン・プライムが力を入れる生鮮宅配の強化だ。生鮮の同日配達では、配送料無料になる利用条件を頻繁に変更するなど、利用者を混乱させることもしばしばあった。だが、4月からは毎回の利用で35ドル(約5400円)以上の注文に対しては、月額9ドル99セント(約1550円)で何回でも無料配送が受けられる仕組みに改めた。

証券会社の米JMP証券のアナリストであるニコラス・ジョーンズ氏は、「新たな利用条件は、新規インフラ投資を必要とせずに競争性を高めるもので、理にかなっている。プライム会員にとっては魅力的だ」と高く評価しており、さらなる会員増につながる可能性がある。

ただし、生鮮に関しては、アマゾンは競合ウォルマートの会員サブスク「Walmart+」(2022年10月現在で会員数5900万人)やターゲットの「Circle 360」に挑戦し続けているものの、お値打ち感や利便性、特典の面で後塵を拝している現状だ。

また、多くの消費者は、ウォルマートやターゲットの実店舗での生鮮食品の買物の経験が豊富であるのに対して、アマゾンは主に家庭用品や家電の購入先として認識している。生鮮面においては、アマゾンを「食品の買物先」として見てもらう抜本的なマーケティングの改革が求められているのではないだろうか。

いずれにせよ、アマゾン・プライムは、インフレ下のセールイベント、配送の迅速化、生鮮宅配の利便性向上で利用者数をさらに増やし、それが売上・収益向上につながっていくと期待される。