NHK放送技術研究所が最新の研究開発成果を一般公開するイベント「技研公開2024」が、5月30日(木)から6月2日(日)まで開催される。これに先立ち、本日5月28日にプレス向け公開が行われ、様々な最先端技術が披露された。本稿では、その場にいるような世界を体感できる「イマーシブメディア」に関連する展示を紹介する。

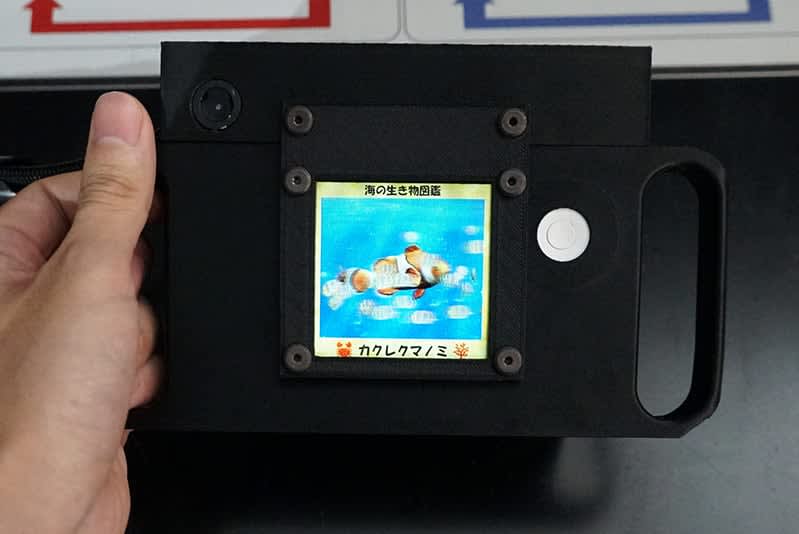

■光源アレーを用いた3次元モバイルディスプレイ

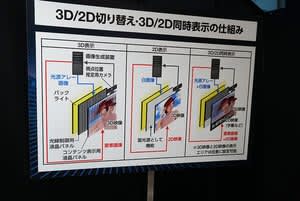

視点位置に応じて自然な3D映像を表示する技術の研究の1つとして、電気的に切り替えが可能な「光源アレー」を用いることで、3D映像と2D映像を選択して視聴できるモバイルディスプレイを開発、紹介している。光源アレーとは、3D映像を再生するために等間隔で配置された多数の光源のことをさす。

ディスプレイの仕組みとしては、コンテンツ表示用液晶パネルとバックライトの間に光線制御用液晶パネルにはさみ、この光制御用パネルに光源アレーの画像を表示させてさまざまな方向の光線を再生することで3D映像を表示。そして同液晶パネルに白画像を表示して面光源として機能させると2D映像も表示できるため、新たに好みに応じてボタン1つで3D/2Dの切り替えられるようになった。

また、3D/2Dの同時表示も行える。例として画面下の字幕部分のみ2D映像にして読みやすくすることや、部分的に面光源として機能させることで3D映像のクオリティアップも図れるとのこと。担当者によれば、3D映像と2D映像の表示エリアは任意に設定することができるのだという。

さらに、視点位置推定用のカメラを用いて視聴者の視点位置を推定し、視点位置に応じた要素画像をリアルタイムに生成することで、より広い視域の3D映像表示を実現したとしている。

ブース内では、実際に本ディスプレイから熱帯魚が映った映像を3D/2Dに自由に切り替えて視聴するデモも行われた。今後はより2027年頃までに高解像度化など、より自然な3D映像表示技術の研究開発に取り組み、2030年頃までの実用化を目指すという。

■次世代地上放送の実現に向けた新技術や取り組み

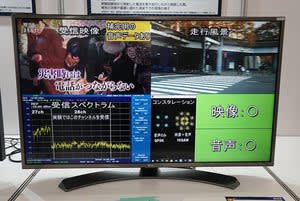

次世代地上放送の実現に向けた、現行の地上デジタル放送よりも柔軟な信号構造とすることが可能な地上放送高度化方式の研究を展示。本ブースでは、多用なサービス形態を実現するための階層伝送技術と、送信設備の省電力化につながる技術を用いた3つのサービスや取り組みを紹介している。

1つめが、LDMを用いた効率的で強靭な地上放送サービス。LDMとは、地上放送高度化方式における移動受信向け2K用の高耐性階層と、固定受信向け4K用の低耐性階層を電力に差をつけて多重することで、両階層が電力を分け合い使用できる技術。現行の地上デジタル放送で採用する両階層が周波数を分け合って使用していたFDMと比較して、周波数や時間共に両階層で使用することでより効率的になる。

加えて、2Kと4Kなどの解像度の異なる複数の映像の相関を利用して効率よく圧縮する技術「空間スケーラブル符号化」を組み合わせることで、電波をより効率的に利用することが可能。これにより、4K受信(23.8Mbps)を基本としつつも、電波が弱まった際には2K(5.5Mbps)で視聴できるといった、「強靭な地上放送を実現」とアピールしている。

2つめは、カーナビなどで途切れにくい移動受信を実現するサービス。移動受信用の補完用音声をより高耐性な階層で伝送することで、ビル陰や高架下、トンネル内などの電波が弱い環境において映像が途切れた際でも、音声だけは途切れにくく聞き取れるようになる。

展示動画では、実験試験局から発射した電波を車で走行しながら受信した際、補完の効果が顕著に現れた高架下での受信の様子が確認できる。

3つめには、送信設備の省電力化に向けた取り組みを紹介。送信信号「OFDM」のピーク電力を低減する信号処理により、電力増幅器を効率的に使用し、送信設備を省電力化する検討を進めているとのこと。今後は2024年度末に地上放送高度化方式の標準規格化を目指すとしている。

続いて、現在の放送番組中継用回線(STL/TTL)よりも伝送容量を拡大でき、複数の放送番組の多重伝送が可能になる新伝送技術を開発。本方式を用いたSTL/TTL装置のプロトタイプを紹介している。

次世代地上放送のSTL/TTLにおいて、周波数を増やさずに地上デジタル放送(2K)と次世代地上放送(4K)の番組を同時に送信所まで伝送できる、複数放送番組の多重伝送技術を開発。現在のSTL/TTLから回路設計に手をいれると、アンテナの大型化や新たな鉄塔の建設が必要となるが、本技術では現在のSTL/TTLの基本条件を踏襲しつつ伝送容量を拡大できることで、周波数の有効活用や設備共用などから、コストダウンも図れるとしている。

担当者によれば、伝送する放送番組は2K/2Kの組み合わせも可能だという。今後は設備整備の要求仕様を反映しつつ、2027年頃までに技術基準策定、制度化、標準化を進め2030年頃の実用化を目指すとのことだ。

■映像符号化方式と連携した衛生伝送技術

衛生放送の安定伝送に向けた研究では、雨の日でも途切れにくい衛生放送実現を実現する衛生伝送技術を紹介する。新たに上掲のLDMを適用した衛生放送用伝送装置を開発。電力割り当ての大きい階層のUL信号と、電力割り当ての小さい階層のLL信号を組み合わせることで、より伝送容量の高い伝送を実現する。

また、より圧縮効率の高い映像符号化方式「VVC」に備える、解像度の異なる映像を階層的に扱い、効率よく圧縮する「空間スケーラブル符号化」機能により、各レイヤーの情報をLDMの各信号に割り当て伝送する。

これにより、8K放送を主として4K放送に必要な差分をレイヤーとして割り当てることで、より安定かつ効率的な衛星放送システムを構築することが可能。現状では降雨の際は衛生からの電波が減衰し、解像度が2Kになってしまうところ、基本は8K解像度で放送しつつ、降雨時には4K解像度で放送を継続するといったことが可能になるという。

技研公開2024は、5月30日(木)から6月2日(日)まで一般公開される。