【大分】大分市鶴崎地域の国選択無形民俗文化財「鶴崎踊(おどり)」の伝承に取り組む鶴崎おどり保存会(安部泰史会長)が創設100周年を迎えた。1924年に当時の鶴崎町と住民が創設。毎年8月の「本場鶴崎踊大会」への出演をメインに研修部員約90人が月3回の例会などで研さんを積みながら伝統をつないでいる。6月9日には同市東鶴崎の鶴崎公民館で記念式典が開かれる。

鶴崎踊は1560年ごろ、大友宗麟の家臣が京都の踊り手に踊らせた「三つ拍子」が由来とされる軽快な「左衛門(さえもん)」と、江戸時代に伊勢参りをした人たちが覚えて帰った「伊勢踊」が原形とされるゆったりとした「猿丸太夫(さるまるだゆう)」の二つで構成する。

保存会は1923年、別府市を訪れていた久邇宮良子(くにのみや・ながこ)女王(後の香淳皇后)一家に住民が踊りを披露し、全国で評判になったのをきっかけに結成された。「本場鶴崎踊大会」のほかにも国内外各地で披露している。

地元での普及活動にも力を入れ、児童生徒ら住民へ踊りを積極的に指導しており、そうした活動が認められ、86年には国が無形民俗文化財として選択した。

記念式典は午後3時から。功労者・団体の表彰や祝吟などに続き、長年交流を続ける草地おどり(豊後高田市)、津久見扇子踊り(津久見市)、関の鯛つりおどり(大分市)の各保存団体と共に優雅な踊りを披露する。

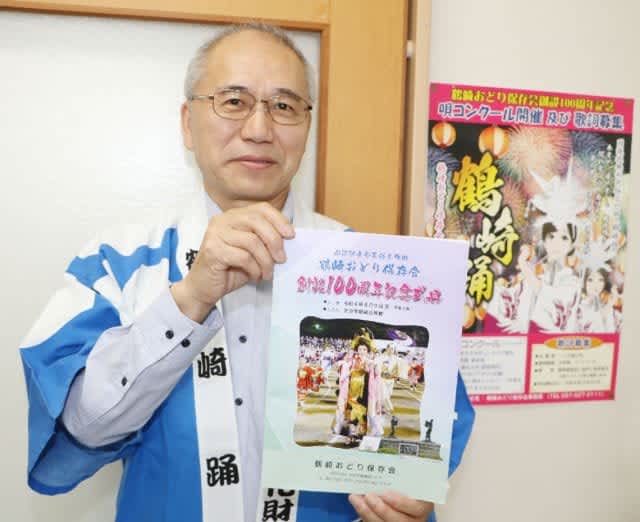

100年の主な出来事をまとめたパンフレットも参加者に配布。準備に当たる研修部副部長兼代表幹事の益田広美さん(65)は「この10年は新型コロナウイルス禍による大会中止など激動の日々だった。再開できた喜びと共に歴史をかみしめたい」と話している。

問い合わせは市鶴崎支所(097.527.2111)へ。