新型コロナウイルスの感染者が2020年1月に国内で初めて確認されてから早4年が経ちました。

コロナ禍において濃厚接触を避けるため、出社せず自宅等で仕事をする「テレワーク」が増えました。

新型コロナが収束し、日本も「アフターコロナ」へ転換したことに伴い、テレワークの実施状況はどのように変化してきたのかを見ていきましよう。

テレワーク人口実態調査とは

国土交通省では、テレワークの普及促進を目的として「テレワーク人口実態調査」を実施し、結果を公表しています。

2024年3月26日には最新版として2023年度の調査結果が公表されました。

テレワークの種類

そもそもテレワークは、さまざまな種類があることをご存じでしょうか。

そこでまず、テレワークの代表的な方法と特徴を紹介します。

在宅勤務

在宅勤務は、所属するオフィスに出勤せず、自宅を就業場所とする働き方です。

オフィスに出勤したり、顧客訪問や会議参加などによって外出したりすることがなく、業務をすべて自宅の執務環境の中で行います。

自宅のパソコンと職場をインターネット回線でつなぎ、仕事をするケースが多いとされています。

通勤時間が削減されるので、時間を有効に活用することができ、電車やバスなどの移動による身体的負担の軽減も図れます。

また、在宅勤務は育児・介護などにより通勤が困難な従業員の就労継続にも効果的で、ワーク・ライフ・バランス実現につながります。

モバイルワーク

モバイルワークとは、ノートPCやスマートフォン、タブレットなどのモバイル端末を利用し、移動中の交通機関内や顧客先、出張先、移動の合間の飲食店やホテルなどで就業する労働形態です。

営業職など、所属オフィス外での業務が多い職種の場合、さまざまな場所で効率的に業務を行うことにより、生産性向上が期待できます。

テレワークでできる業務が広がれば、わざわざオフィスに戻って仕事をする必要がなくなるので、無駄な移動を削減することができます。

アポイントの合間の隙間時間を活用して、帰社して行う仕事を減らすことができるといいですよね。

また、急ぎの業務が発生した際も迅速に対応できるという点で大きなメリットとなります。

JRグループが提供するサービスの「STATION WORK」の中でも、モバイルワークを支援するため、主要な駅に「STATION BOOTH」という1人用ワーキングスペースを設置する取り組みがあります。

サテライト/コワーキング

サテライト(またはコワーキング)は、企業のサテライトオフィス(支社や支店、営業所等とは別に用意された施設)や一般的なコワーキングスペース、レンタルオフィスやシェアオフィスなど、自社オフィスではない遠隔勤務用の施設を就労場所とする勤務形態です。

従業員の自宅や外出先に近い場所を選び、通勤や移動時間を節約して働くことができます。

企業が就業場所を指定する場合や、個人でコワーキングスペースを借りる場合も含まれます。

オフィス機能を備えたスペースのため、デスクや椅子、インターネット回線だけでなく、プリンターやホワイトボード、ドリンクコーナーなどが用意されているものもあり、通常のオフィス同様に働きやすい環境が整っています。

ワーケーション

ワーケーションは、「ワーク(Work)=仕事」と「バケーション(Vacation)=休暇」を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地など、バケーションも楽しめる地域で休暇を楽しみながら働くスタイルです。

主目的が余暇か仕事かの違いで、休暇型ワーケーションと業務型ワーケーションの2つのパターンがあります。

また、ワーケーションと同様に注目を集めている、「ブレジャー」という働き方もあります。

「ビジネス(Business)と「レジャー(Leisure)」を組み合わせた造語で、出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむことを指します。

調査結果

以下では、2023年度のテレワーク人口実態調査の結果を解説します。

テレワークの実施状況

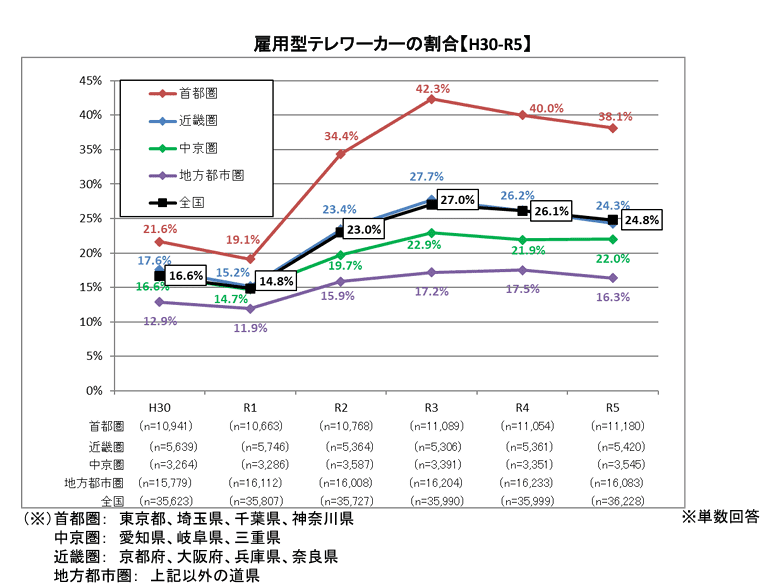

雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人の割合は全国で24.8%であり、昨年度より1.3%減となっています。

全国的に減少傾向である一方で、コロナ禍以前の2018年度、2019年度とくらべて高い水準を維持していることがわかります。

特に首都圏では、2022年度の結果よりも1.9ポイント減少となったものの約4割の水準を維持しています。

コロナ前の2019年度と比較すると約2倍となっており、かなり増えていることがわかります。

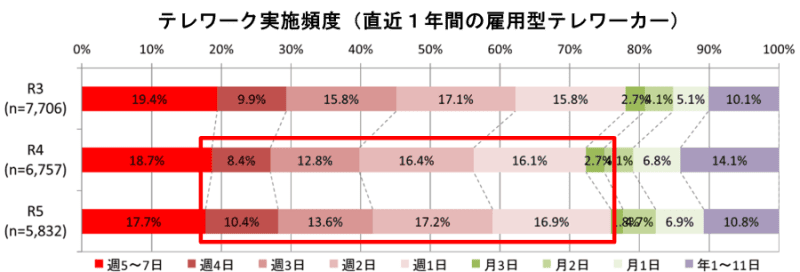

また、週5~7日テレワークを実施している人の割合は年々減少傾向にありますが、週1~4日テレワークを実施する割合は2022年度に比べて増えており、コロナ禍を経て出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが拡大傾向にあると言えます。

出社とテレワークのそれぞれのいいところを効果的に取り入れて、働きやすい環境づくりをしることがわかります。

テレワークの影響

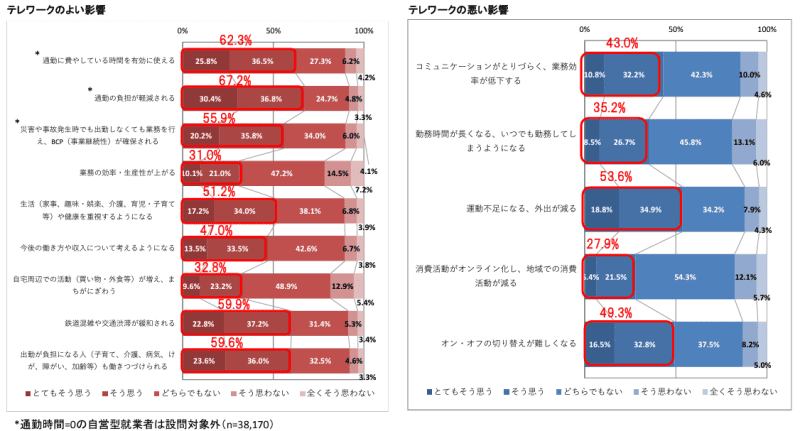

テレワークが普及したことによる良い影響としては「通勤に費やしている時間を有効に使える」や「通勤の負担が軽減される」と感じている人の割合が多くみられます。

このことから出社自体に負担があることが考えられます。

悪い影響としては「運動不足になる、外出が減る」「オン・オフの切り替えが難しくなる」という声が多くみられました。

テレワークは前述の通りいくつか種類がありますが、最も主流な自宅でのテレワークにおいてはこのような影響が大きく作用することでしょう。

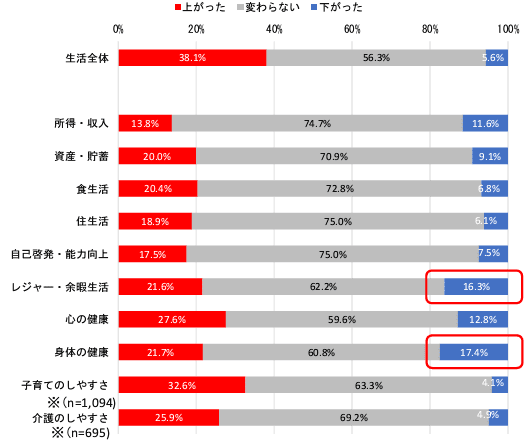

また、テレワークをするようになってからの生活満足度の変化を東京都市圏居住者に質問した結果、約4割が生活全体の満足度が上がったと回答していますが、「変わらない」と回答した人が大多数の56.3%となったことにも注目すべき点です。

一方では「子育てのしやすさ」や「心の健康」への満足度が上がった割合が約3割と高い結果となりました。

テレワークにはメリット・デメリットがあります。

テレワークと出社の良いとこどりのハイブリッド型を取り入れ、さまざまな種類のテレワークを試してみて、自分に合った働き方ワークライフバランスを整えてみてはいかがでしょうか。

<参考>

・ 国土交通省「令和5年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します」