■羽川英樹の出発進行!

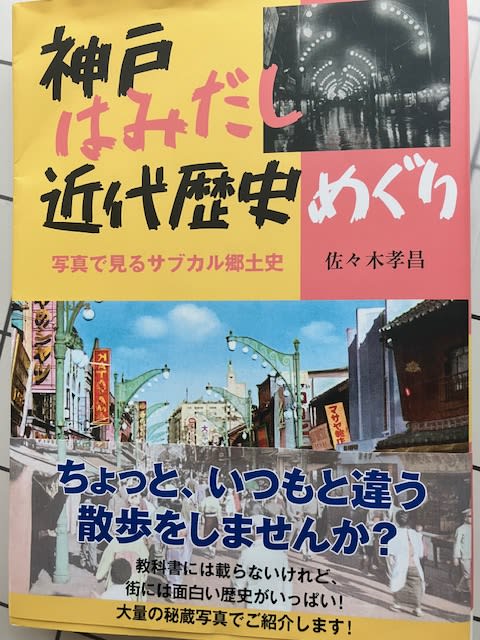

“サブカル郷土史”なる言葉をこの本で初めて知った。メインの郷土史から抜け落ちたり、はみだしたり、見向きもされない歴史の痕跡や事跡にスポットをあて、現地調査をもとに研究する分野らしい。今回手にした「神戸はみだし近代歴史めぐり 写真で見るサブカル郷土史」(神戸新聞総合出版センター)では、教科書にも学術書にも載っていない神戸や兵庫のまちの面白い歴史を独自の目線・調査・資料から読み解いている。

フリーのラジオディレクターでもある著者の佐々木孝昌氏は、日本でも珍しい『サブカル郷土史家』を名乗り、高校時代から路上観察や街歩きをつぶさに続けてきたという。街中にたたずむ銅像・記念碑・橋・タワーなどに即座に反応し、それにまつわる写真や絵ハガキも数多く収集している。

私など神戸の歴史遺産といえば旧居留地や北野の異人館しか思い浮かばず、最近なら再開発でなくなったJR三ノ宮駅前の“パイ山”が記憶に残るくらいだが、著者のまなざしはメインカルチャーからはみ出たまちのあらゆるところに注がれている。この本では写真や建造物がいまだ数多く残る明治から昭和の戦前までの「近代」にスポットをあて、50の話題を独自の目線で鋭く考察している。

著者が興味を持つ分野の一つに、定説の検証・掘り起こしがあるという。歴史として通説で語られていることが、はたして事実なのかどうかを再検証するというものだ。

かつて湊川に存在した神戸タワーはずっと高さ90メートル、海抜100メートルが通説だった。しかし、当時国内で高い建造物といわれた帝国議会議事堂(現:国会議事堂)で約65メートル、三越日本橋本店でも約60メートルから推測し、当時の写真や解体当時(昭和43年)の資料と照合して実寸は約57メートルだったことを発見し、これまでの定説を覆した。

そして跡地を調べることにも執着する。かつて存在した遊園地・遊郭・温泉地などの場所を写真や絵ハガキをもとに探し当て、なぜその場所にそれがあったのかを考察するというものだ。

神戸市灘区にはかつて青谷温泉と遊園地があったらしい。摩耶ケーブルや松蔭中学校・高校の近くに存在し、ボート遊びもできる池もあり、桜の名所としても有名だったという。もともと温泉場だった場所はのちに銭湯(青谷家族温泉)に姿を変え、いまは住宅地となってその面影は全く残っていないのだが、かつての写真と現地調査でその存在を確信したと著者はいう。

さらに建造物や施設の「その後」も気になるらしい。改造されたり、移設されたりしたものがどんな歴史をたどったのかを丹念に検証している。

1951(昭和26)年に開園した王子動物園の前身は、関西学院のキャンパスだったと思ってる人が多いが、実はその前は護国神社だったという。関学は1929(昭和4)年に西宮に移転したが、そのあと戦時中のわずか4年間(空襲で焼失)だけ、この地に戦没者を祀る護国神社が鎮座していたらしい。その痕跡は動物園西側に瓦塀として残っていた。さらに調査を進めると、ここはもともと鎌倉時代あたりから原田神社だったというのだ。神社のあったところにキリスト教系の関西学院がキャンパスを建て、その後は護国神社になって、いま動物園という歴史の変遷には驚きを隠しえない。

神社は再開発されずに現存率が高く、戦前は国の管理下におかれていたことからも数多くの歴史的遺産に出会えると著者はいう。ほかにも神戸最古の現存駅舎・湊川や、水族館の変遷、別府は神戸とまちのつくりがそっくり、三宮フラワーロードの前身は(?)……などへの調査・見解はなかなか興味深い。

近代遺跡の街歩きガイドとしても活用できるこの本は、神戸新聞の第3月曜夕刊に連載中の「四ツ目が通る~兵庫はみだし近代考~」を加筆修正したもの。膨大なコレクションからの貴重な写真や絵ハガキも数多く掲載されている。ちなみに著者に興味を持った方は、氏が経営するJR神戸駅近く高架沿いの古本屋「四ツ目屋」にも足を運んでみると、また新たな発見に出会えるかもしれない。(羽川英樹)