東京・京橋の国立映画アーカイブが、国立アートリサーチセンターの協力のもと、国立情報学研究所と共同で開発したウェブサイト「映画遺産—国立映画アーカイブ映画資料ポータル—」に新たな資料を追加することが発表された。

「映画遺産—国立映画アーカイブ映画資料ポータル—」更新

ウェブサイト「映画遺産=国立映画アーカイブ映画死霊ポータル=」のオープンに際して最初に公開した映画機材(撮影機・映写機)の画像・データに続き、今回第2弾として公開される映画資料は「映画館プログラム」(当時の略称は「館プロ」)。

大正期から昭和初期にかけて、全国の映画館がそれぞれ原則として週刊で発行、その週の上映作品や次週の予告、劇場からの告知、映画ファンの投稿なども掲載し、観客に無料配布された冊子「映画館プログラム」は、いま日本映画史の調査研究において非常に注目されている資料。

従来の映画研究は作品の分析や映画製作をベースとした歴史の記述が中心だったが、現代では「日本の観客はどんな場所で映画を楽しんできたのか?」という視点から、娯楽の最大の拠点であった映画館という場所の探求が盛んになり、「映画館プログラム」はそのための格好のリソースである。

国内で初めて「映画館プログラム」のコレクションを大規模にオンライン公開

国立映画アーカイブでは20年以上前から、映画資料収集家の故・御園京平氏の旧蔵品《みそのコレクション》の中から、「映画館プログラム」の膨大なメタデータを集積してきた。

また2022年度には国立アートリサーチセンターの協力により、その一部となる約5,974点のデジタル化を行った。

それをベースに今回は5,682点のメタデータを公開、うち4,449点については全ページの画像を公開する。発行時期は1910年代後半から1940年代前半までと幅広く、劇場所在地は東京の浅草・日比谷などの映画街をメインに横浜・浦和・神戸の館も含まれている。

「映画館プログラム」をこの規模でオンライン公開するのは国内初の試みだが、今後もさらなる公開を進めてゆく所存という。

新しい公開資料の一部

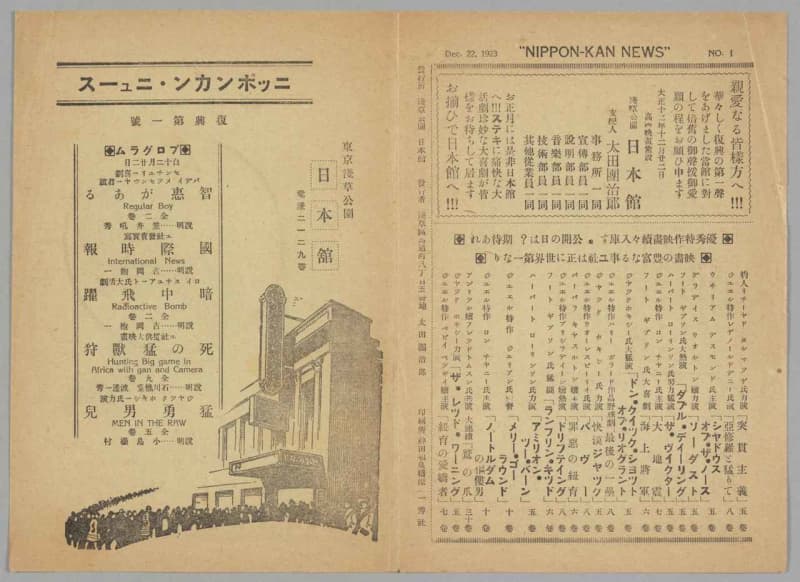

ニッポンカン・ニュース 1号

東京・浅草日本館(1923年)。関東大震災の3か月後に「復興第1号」として発行されたもので、「倍旧の御声援御愛顧」を観客に訴えている。

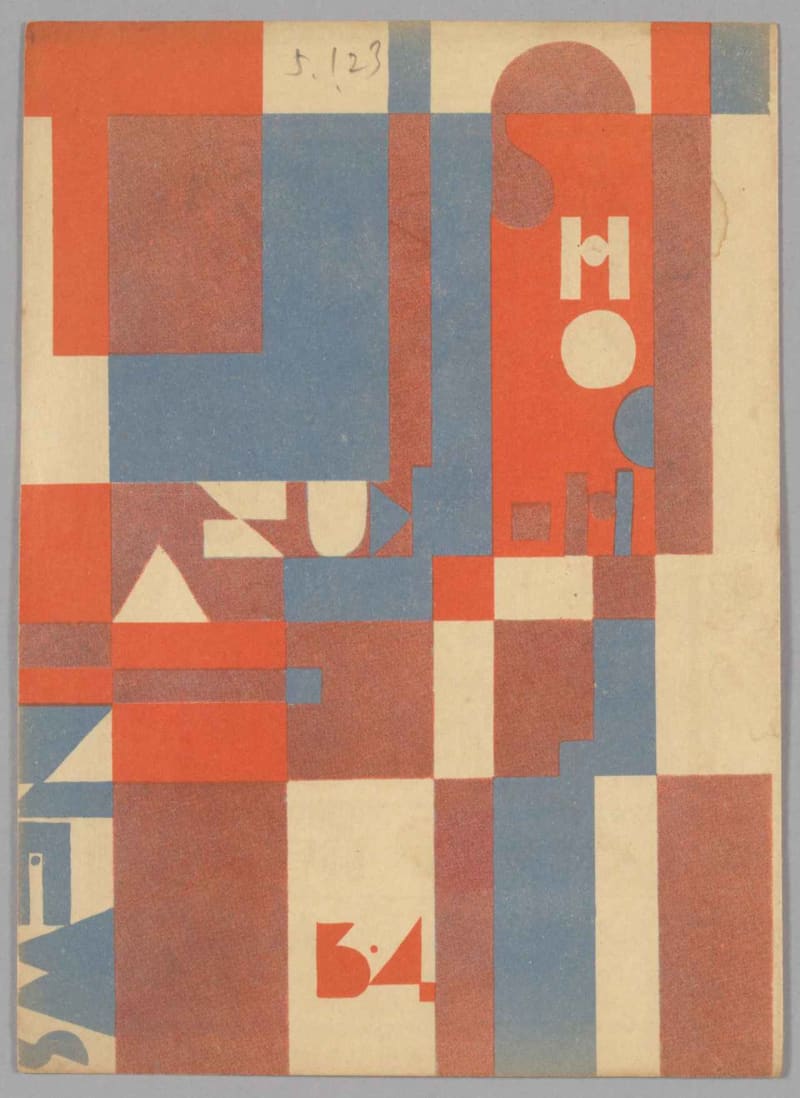

SHOCHIKUZA NEWS 5巻4号

東京・浅草松竹座(1930年)。抽象絵画のような表紙デザインは、大阪・東京に共通する当時の松竹座グループの高いグラフィック感覚を示す。

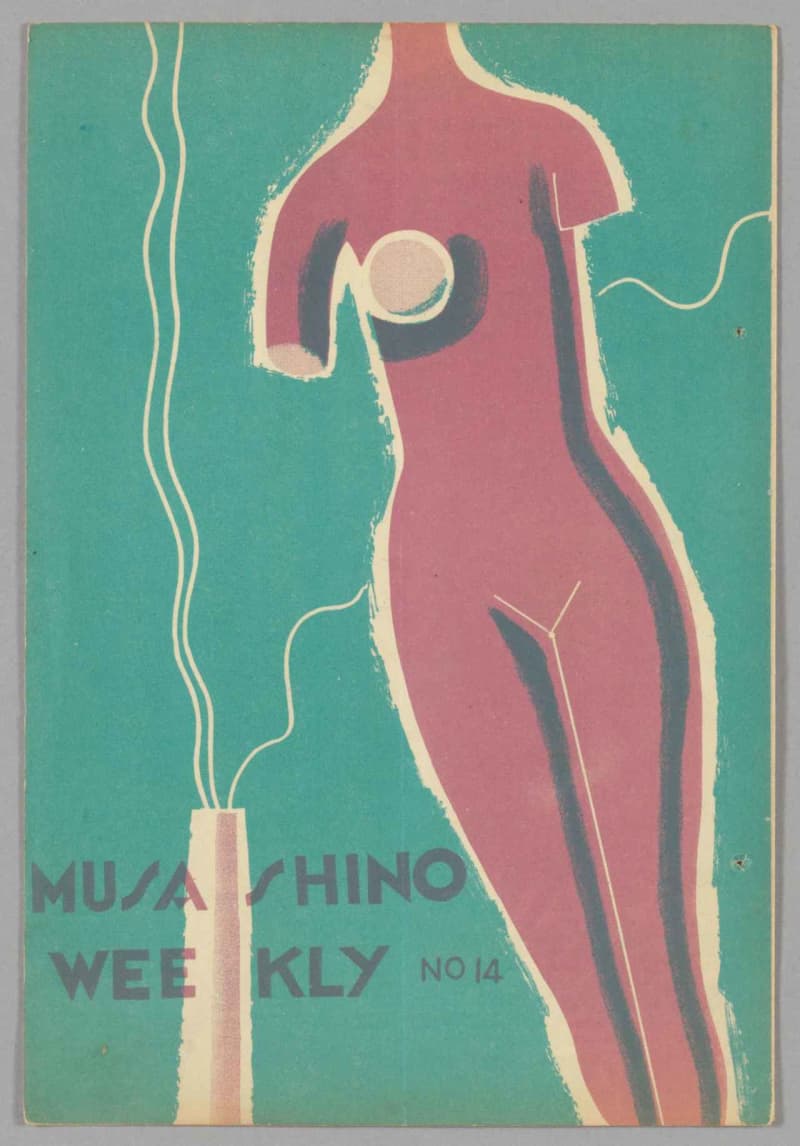

MUSASHINO WEEKLY 14号

東京・新宿武蔵野館(1932年)。1920年の開館以来都内有数の高級館として鳴らし、この時期は後の映画批評家岩崎昶も編集に携わっていた。

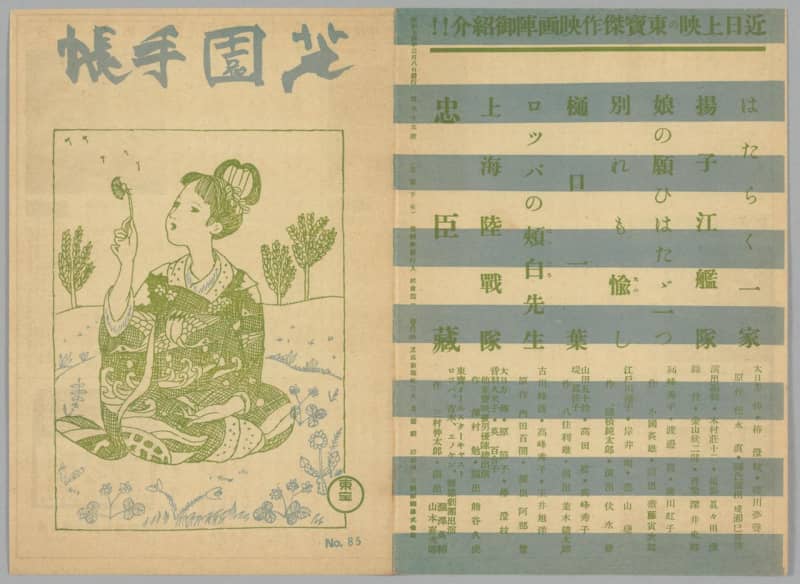

芝園手帳 通号85号

東京・芝園館(1939年)。竹久夢二の挿画を表紙に採用した号。後年の閉館後には『絞死刑』(1968年、大島渚監督)の撮影がおこなわれた。

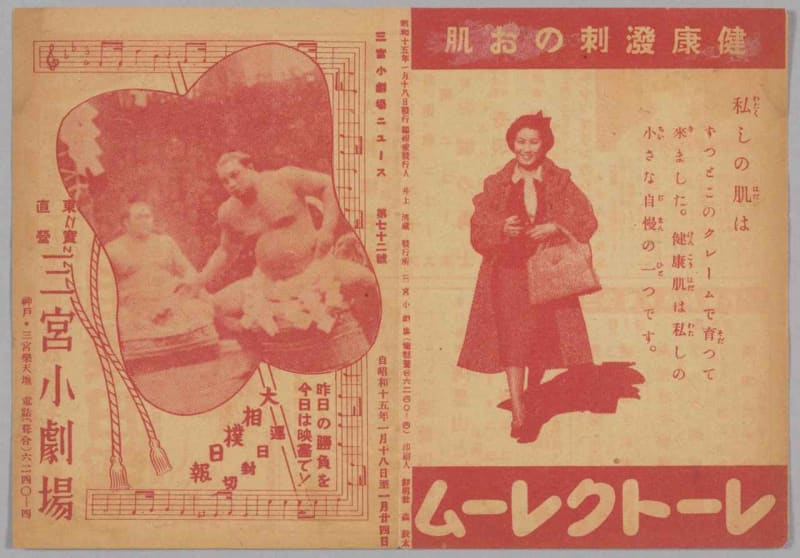

三宮小劇場ニユース 72号

神戸・三宮(1940年)。1930年代後半から全国の都市部でニュース映画の専門館が流行、この館では『大相撲日報』を連日上映した。

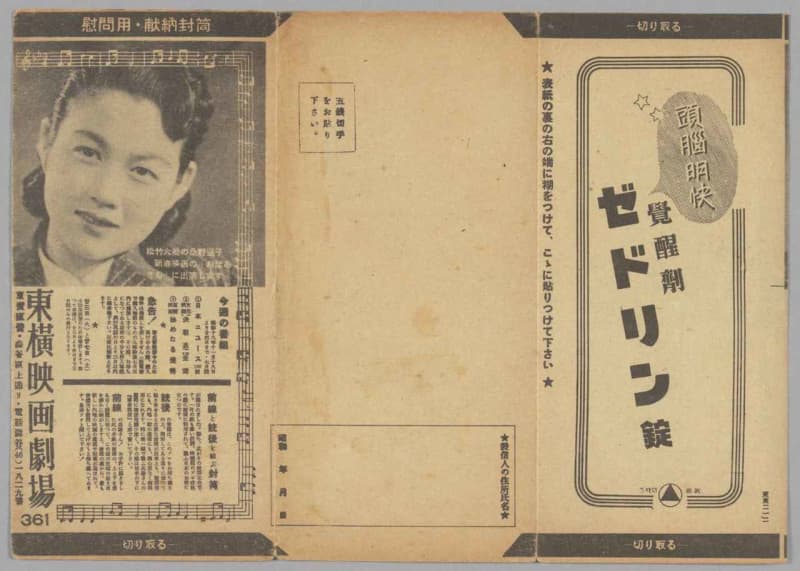

東横映画劇場 361号

東京・渋谷。戦時下の1943年11月発行。前線の兵士への慰問の献納封筒として再利用できた。防空演習による休場も記され当時の窮状を示す。