仙台市内の遺跡発掘調査で見つかった砂の層が、これまで確認されていない大地震に伴う津波で約800年前に運ばれた堆積物である可能性が、東北大などのチームの調査で29日、分かった。

歴史記録や広範囲での調査がほとんどなく、高潮などの可能性も否定できないが、チームは津波と仮定した場合、地震の規模はマグニチュード(M)8程度と推定。「これまでに知られていない地震があったとすれば、発生間隔に注意し、防災上の注意が必要だ」としている。

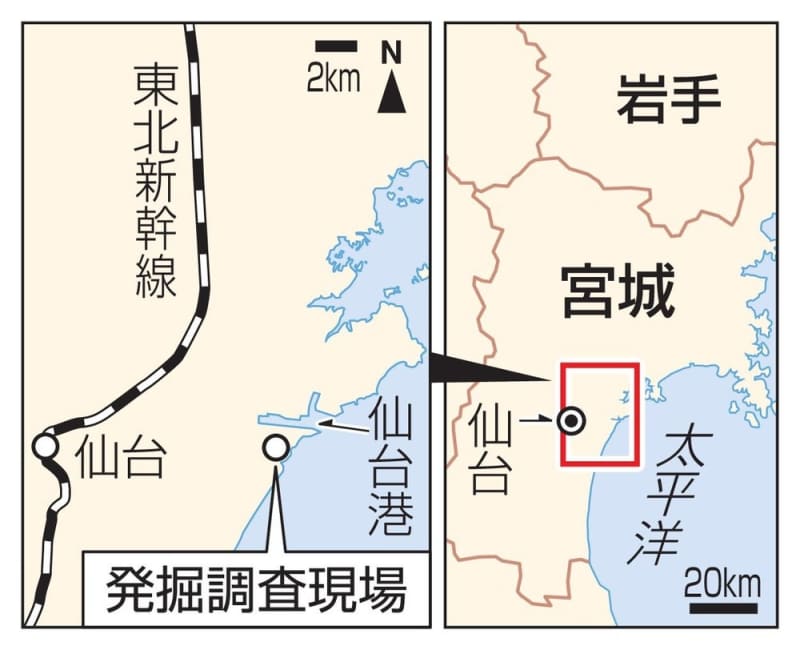

チームによると、仙台市宮城野区の仙台港近くにある、江戸時代に仙台藩の水運の拠点だった「蒲生御蔵跡」の発掘調査現場で2022年、三つの砂層を発見。含まれる放射性炭素を測定し、層ができた年代を調べた。

その結果、三つのうち一番上と2番目の層はそれぞれ、東北地方太平洋岸を大津波が襲ったとの記録がある1611年の「慶長奥州地震」と1454年の「享徳地震」の際に堆積したと考えられた。一番下の層の年代は1046年~1444年と推定されたが、この間に大きな地震と津波の記録はほとんどない。