【拝啓、徳島より26】徳島のお隣、香川県にある「から風呂」は、サウナ好きの間で「死ぬまでに一度は行きたい」と言われる伝説のサウナ。その歴史は1300年前の奈良時代まで遡るとされ、石でできたサウナ内は最高で150~160℃にもなるんだとか。「スッキリ度が他のどのサウナとも違う!」「から風呂に入れば風邪知らず!」なんて言葉も聞こえてくる四国を代表する人気のサウナに、徳島からちょっと足を伸ばして行ってきました。

1300年続くサウナ「から風呂」とは?

から風呂があるのは、高松市中心部から車で約40分、徳島市内からは約1時間の距離にある香川県さぬき市。徳島から香川へ向かう海沿いの道は、瀬戸内海を見渡す絶景スポットで、魚料理の有名店も点在していて、お出かけには楽しいエリアです。

から風呂の正式名称は「塚原のから風呂」で、今から1300年前に讃岐を訪れた高僧によって造られたという伝説が残ります。少なくとも寛延2年(1749年)頃から創業していたそうで、文献に残っている最も古い記録は1854年のもの。その後、長い間、地域の人たちの手で伝統が受け継がれ、現在は地元有志による保存会によって運営されています。

から風呂の構造はとてもシンプルで、幅1.2m、奥行2.7mの石室の中で、松葉を150kgほど焚き、燃え終わったら、むしろを敷いて、しばらく戸を閉めて蒸しておきます。

作業は午前と午後に行われ、焚き上がったばかりの室内の温度は150~160℃ほど。石室の内側に肌が触れると火傷してしまうので、長袖長ズボンを着用し、草履を履いて入室するのがルールなんだとか。

そんな熱いサウナに入れるの?と驚きですが、経験者からは「あんな爽快感を味わえるのはから風呂だけ」なんて意見も。一体、どんな世界が待っているのでしょうか。

から風呂に入る前に・・・

私が住む徳島南部の海沿いの町から約2時間のドライブの後、から風呂に到着。周囲は田畑や貯水池に囲まれた長閑な雰囲気で、昔話に出てくるようなおむすび型の山を望む香川らしい風景が広がります。

から風呂の施設は一見すると地域のコミュニティ施設のような外観で、近づくとほのかに焚き火のような匂いが漂っています。扉を開けると中は待合室になっていて、ほっと一息つきたくなるような懐かしさがありました。

料金は一人500円とリーズナブル。管理する地元の方が「初めて?」と聞いてくれて、とても丁寧に案内してくれました。

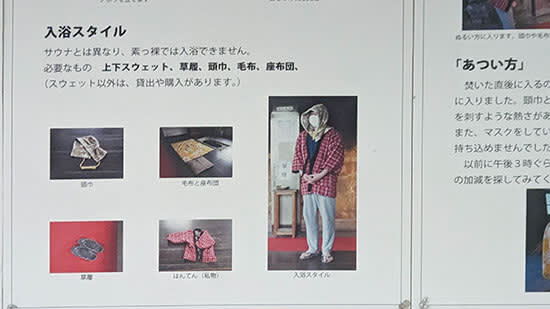

入口で草履に履き替えて、畳と襖で仕切られた更衣室で長袖・長ズボンに着替えます。スウェットは受付で有料レンタルもしているので、手ぶら訪問も可能みたい。熱さに慣れてない(耐えられない)人向けの防災頭巾も受付で貸してくれます。

「上下スエット」「防災頭巾」「草履」と、フル装備した場合、令和とは思えないノスタルジックな格好になるのも、から風呂の面白さ。「ある意味、映えてる!(笑)」と笑いながら自撮りをする若い女性の姿もありました。

から風呂は、「ぬるい方」から

着替えを終えて、早速サウナへ。ワクワクと少しの不安で胸が高鳴ります。壁と天井は煤で黒くなっていて、大きなピザ釜のようなドーム型の石室が2室鎮座しています。入口にはそれぞれ「ぬるい方」「あつい方」の札がかかっていました。

ちょうど火を焚く作業をしていた「あつい方」の石室の中では轟々と音を立てて炎が燃え盛っていました。炎の勢いは凄まじく、空いた扉の外に炎が漏れ出して、入口上部を覆うほどの勢い。「え、これからこれに入るの?」と一瞬で怖じ気づいてしまうほどでした。

恐々と石室を眺める我々を見かねて、案内の方が、「こっちなら大丈夫だよ」と「ぬるい方」を指差し、から風呂への入り方を改めてレクチャーしてくれました。

ポイントは中の熱気が逃げないように、扉を開けたら瞬時に中に入ること。そして入ったら、奥から詰めて入口側を向いて座ること。ぬるいといっても壁は高温なので、手をついたりするのは火傷の危険があるのでNGです。

「はい、はい、どうぞ入って!!」

心の準備も一切できぬまま、促されるままに初めてのから風呂の中へ。石室の中は細長く、真っ暗です。入口の窓から入る外の光が、わずかに室内を照らします。

下にはゴザが敷いてあり、その上に持って入った座布団を敷いて体育座り。「ぬるい方」といえど、これまで入ったどのサウナよりもしっかり熱かったです。

石室の中でじっと静かに座りながら熱さに耐えること数分。背中や足を汗が伝うのを感じながら、「窯で焼かれるピザっこんな気分なのかな・・・」とぼんやり考えていました。

「熱い!!! 限界...!!!」

約10分後、石室を飛び出して向かいにある休憩スペースへ。通常のサウナとは異なり、から風呂に水風呂はありません。熱い石室から出たら、そのまま板の間に寝っ転がり、しばし休憩をとります。

板敷の休憩スペースには、開いた窓から心地よい風がよく通り、時折、田畑の上を飛ぶトンビの鳴き声も聞こえます。熱った身体を横たえて、心臓の音を聴きながら、ゆったりと整いタイム。微風と、床板の冷たさが心地よく、ふわふわとしたいい気分で横になっていました。

いざ「あつい方」、150°の世界へ!

その後、「ぬるい方」に4回出入りを繰り返した後、「あつい方」の炊き上がりの時間になりました。扉を蓋するのに使われていた板が外され、休憩スペースまで熱気が届きそうなほどの蒸気が扉から溢れています。

その頃になると、常連の方々が続々と到着。「マイ座布団」を持参する人もいて、そうした常連客の方々が、私のような一見さんに「あつい方」の入り方を手取り足取り教えてくれました。

炊き上がったばかりの「あつい方」の温度は150°を超えています。そのため、中に入るには、「ぬるい方」同様の装備にプラスして、厚手の毛布を頭から被っていく必要があります。

「熱気が毛布の内側に入ってこないようにね!」と言いながら、常連さんが石室の中でのうずくまり方を指導してくれました。

肌に熱気を当てると火傷する恐れがあるので、身体全体をすっぽり覆い、膝を抱えるようにして、座布団の上に草履を履いたままうずくまります。顔はしっかり毛布の中に隠すことが大切とのことでした。

「もう無理って思う前に、出てきなね!はい、どうぞ!」

レクチャーをしてくれた常連さんの合図で、恐る恐る、湯気たつ石室の中へ。中は真っ暗で、毛布をかぶっているため歩きにくく、あまり奥へは進めませんでした。適当なところで座布団をおろします。

すでに、もう熱い・・・。開始3秒で、全身をすっぽり灼熱の膜で覆われたように、熱が毛布越しに伝わってきます。

少しすると、背中に火を直接当てられたような熱さを感じました。どうやら毛布に隙間があったようで、慌てて毛布の位置を調整。熱気が入り込まないように、ぎゅっと毛布の端を握り直します。

その時の気分は、「炭窯の中の炭になったよう」とでも言いますか。「限界を迎える前に出る」という約束をきっちり守り、1分ほどであえなく白旗をあげました。

外に出て、毛布を取った瞬間の空気は、とっても爽快。スウェットはわずか1分でも汗でびちょびちょでした。

普段、サウナや温泉に入った後は、気怠さや眠さを感じることも多かったのですが、から風呂は一切ありません。まさに爽快そのもの。身体中の毒素と疲れが一瞬で吹っ飛んだような、羽が生えたような軽さを感じることができました。

「から風呂があるから、風邪もひかず長生きできてるんだ」

週に2、3回来るという80代の常連さんの言葉にも納得。毎日でも通いたくなる“から風呂ファン”の気持ちがよくわかります。そのくらい、衝撃的なスッキリ度でした。

サウナ好きも、そうでなくても、一度はおいで。

こうして私の初めてのから風呂体験は終了。私があつい方に挑戦したことを知った受付の方に「何分入れたの?」と聞かれたので、1分ほどだったと答えると「上出来、上出来!」と笑って褒めていただきました。

1300年続く四国が誇る古代サウナ「から風呂」。サウナとしての効果ももちろん“アッパレ!”ですが、地域の方々との交流や、どこか懐かしい雰囲気そのものが一番の魅力だなとも思います。文字通り身体も心もホクホクで、帰路につきました。(フリーライター・甲斐イアン)

■Profile

甲斐イアン

徳島在住のライター、イラストレーター。千葉県出身。オーストラリア、中南米、インド・ネパールなどの旅を経て、2018年に四国の小さな港町へ移住。地域活性化支援企業にて、行政と協力した地方創生プロジェクトの広報PR業務に従事。21年よりフリーランスとなり、全国各地の素敵なヒト・モノ・コトを取材しています。