中国では毎年この時期になると、新卒者の就職が話題となる。今年の新卒者は過去最多の1,179万人の見込みで、昨年に引き続き厳しい就職戦線となりそうだと、ニッセイ基礎研究所の片山ゆき氏はいう。中国における新卒者の就職難ついて解説していく。

現在の雇用マインド指数・将来の雇用期待指数

中国ではこの時期になると、大学生・大学院生など新卒者の就職が話題となる。昨年は「卒業=失業」と言われるほどの就職難であった。国家統計局は、2023年6月の都市部における16~24歳の失業率は過去最悪の21.3%と発表、それ以降、調査方法を見直すとして数値の発表を一時停止した。今年の新卒者は過去最多の1,179万人の見込みで、昨年に引き続き厳しい就職戦線となりそうだ。

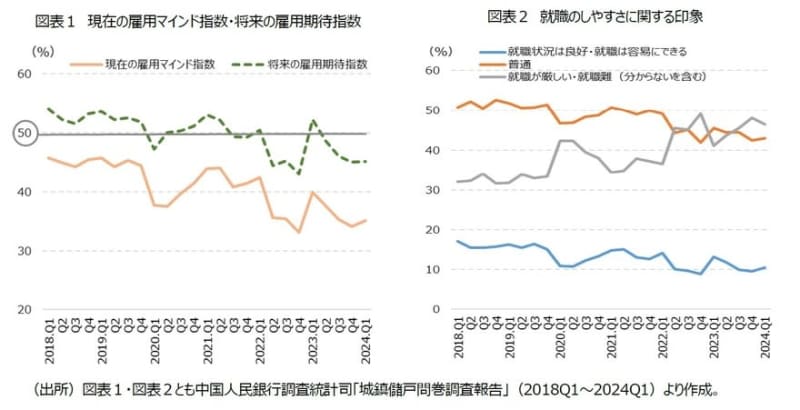

新卒者がこれから立ち向かう労働市場(全体)をみても、楽観視できる状況にはない。中国人民銀行の調査によると、雇用に関する現在と将来のマインドは基準値である50%を下回り、大きく下降している(図表1)。また、就職のしやすさに関する印象(調査時点)も、就職が難しい・就職難(分からないを含む)が大きく上昇している(図表2)。

【図表1】現在の雇用マインド指数・将来の雇用期待指数【図表2】就職のしやすさに関する印象

希望する今後の進路/就職希望の企業形態

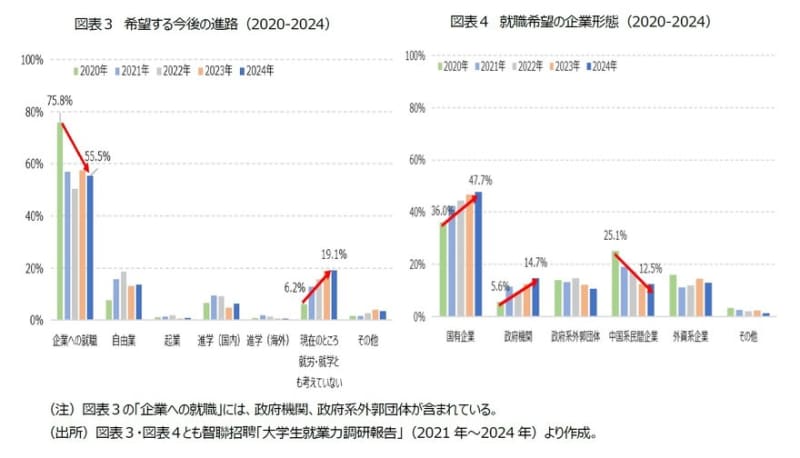

近年の新卒者の特徴には、(1)ニート希望の増加、(2)安定志向の高まりがある。大手就職サイト智聯招聘が新卒者を対象に毎年行っている調査(「大学生就業力報告」)によると、2024年は更にその傾向が強そうだ。図表3は2020年から2024年における新卒者が希望する進路の推移を示したものになる。

それによると、2024年は企業(政府機関・政府系外郭団体を含む)への就職を考えているのが全体の55.5%で、これは4年前と比較すると20.3ポイントも減少している。その一方で増加し続けているのが「現在のところ、就労・就学とも考えていない」とする、いわゆるニートである。ニートはこの4年間で12.9ポイントも増加し、19.1%に達している。無理して就職をせず、理想の仕事が見つかるまでは親に頼って生活をするというものであろうが、熾烈な競争が展開される中で、そこからあえて離脱する傾向が強まっているのも事実である。

企業へ就職を希望している者のうち、希望する企業形態を聞いたのが図表4である。それによると、この4年間で安定した国有企業、政府機関への就職希望は増加しており、全体の62.4%(国有企業47.7%、政府機関14.7%)にのぼっている。その一方で、昨今の経済状況からも中国系民間企業への就職希望は減少し続けており、2024年はわずか12.5%と1割ほどとなった。

このように、新卒者の進路意向においてはおよそ55.5%が企業への就職を希望するものの、企業への就職希望は大きく減少している。企業への就職を希望するとしても、そのおよそ6割が国有企業・政府機関に集中し、競争の更なる激化がうかがえる。この熾烈な競争を避けるようにニート希望は2割まで増加しているが、その状態が継続されれば、若年層の失業率の上昇を引き寄せることにもなる。

【図表3】希望する今後の進路(2020-2024)【図表4】就職希望の企業形態(2020-2024)

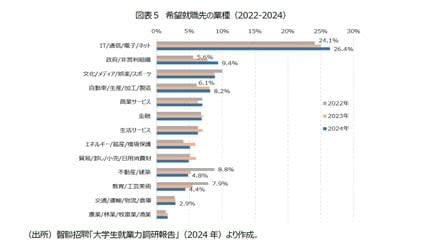

希望就職先の業種

一方、新卒者が希望する就職先の業種についてはどうであろうか。2024年は2023年と同様に人材需要の高いIT分野が最も多く(26.4%)、次いで政府・非営利組織(9.4%)となっている。製造業分野(自動車・生産・加工・製造)も上昇しており、8.2%となっている。特に自動車産業については、政府が2025年をめどに産業の高度化を目指しており、新エネルギー車の普及に力を入れている点なども奏功していると考えられる。

その一方で、昨今の不動産不況、教育分野の規制強化から、不動産・建築(4.8%)、教育・工芸技術(4.4%)は昨年に続いて更に低い状況となった。2022年時点と比較するとその下げ幅は大きい点からも、当初は新卒者の就職先として希望が高く、雇用の受け皿となっていた点がうかがえる。

【図表5】希望就職先の業種(2022-2024)

昨年、政府は就職難を見越して、若年層向けに雇用支援策を打ち出している。教育部は新卒者の起業の促進、中小企業による採用強化、軍隊への入隊促進、大学側の責任の強化など26項目について指針を示した。多くは12月末までと期限付きのものであったが、就職が決まっていない新卒者との雇用契約締結への補助金支給、インターンシップ補助金など具体的な対策が示されていた。

一方、本年はそのような具体策はあまり見えてこない。教育部などは国有企業の採用枠拡大など、人力資源社会保障部(労働や社会保障を管轄)は新卒者向けに貧困地区などにおける医療・インフラ建設・農業技術の推進業務の人員を募集4しているが、就職難の改善に大きなインパクトがあるとは言えない状況だ。

その一方で、オンライン経済の急速な進展で働き方が多様化しており、必要であればアプリ登録をし、フードデリバリーなどすぐ働くことができる状況にもある。政府はこういった非正規の働き方を失業の受け皿として奨励はしているが、新卒者がかかえる雇用のミスマッチなど課題の多くは先送りされたままだ。この点からも、今後は新卒者に対する一時しのぎ的な策ではなく、職業訓練や教育訓練など求職者支援制度に相当するような制度の構築や、新卒者と企業側のマッチングをサポートするキャリアコンサルなどの強化が必要となろう。つまり、従来の社会保険と、最後のセーフティネットである生活保護との間を補完する仕組みである「第2のセーフティネット」の構築、またその強化である。

*1:2024年1月に16-24歳の失業率の発表を再開。新たに発表される失業率は仕事を探している学生を除いて算出されることとなった。2024年3月時点では15.3%。

*2:ガソリンや軽油を燃料としてすべて依存する従来型の自動車とは異なる動力源をもつ自動車の総称。中国政府が普及を目指している。中国政府は電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)を新エネルギー車(NEV)としている。

*3:教育部「関于做好2024届全国普通高校卒業生就業創業工作的通知」、2023年12月1日

*4:人力資源社会保障部「新華視点|解読2024年高校卒業生“三支一扶”計画、2024年5月14日