約6億年前の「エディアカラ紀(エディアカラン)」は、目に見える大きさの多細胞生物が発見されている最も古い時代として注目されています。しかし、なぜエディアカラ紀に生物の身体が複雑化・大型化したのか、その理由はよく分かっていません。

ロチェスター大学のWentao Huang氏などの研究チームは、エディアカラ紀の「地磁気」の強さを調査しました。その結果、エディアカラ紀の約2600万年の間、地磁気の強さは現在の10分の1以下、最小で約30分の1というかなり低い水準だったことが判明しました。詳しくは後述しますが、この出来事は最終的に海水中の酸素濃度を増加させ、生物の進化を促した可能性があります。

■生物が複雑化した「エディアカラ紀」の謎

地球の歴史上、明確な生物化石が発見されている最古の時代は約6億年前の「エディアカラ紀」(※1)です。エディアカラ紀の地層からは目に見える大きさの生物化石が数cmから1mを超えるものまで数多く発見されており、それ以前の間接的な証拠しか残っていない時代とは明確に異なります。エディアカラ紀の生物は、現生の生物は無論のこと、次の時代であるカンブリア紀の生物とも似ていない独特な身体をしています。参考となる生物がいないため、動物なのか植物なのか、あるいは菌類なのか、極めて基本的な分類すら決定されていない生物も数多くあります。

※1…より正確には約6億3500万年前から5億3880万±200万年前。

化石記録を調べる限りでは、エディアカラ紀以前の時代の生物が単細胞生物だったのに対し、エディアカラ紀にはより複雑かつ大型の多細胞生物へと進化したように見えます。しかし、何がきっかけで進化が促されたのかは判明しておらず、生命の進化における大きな謎の1つとなっています。

それでも最近になって、地球の固有の磁場である「地磁気」がエディアカラ紀には弱くなっていた可能性があるとする研究が発表されたことで、地磁気の強度と生命の進化に関連があるのではないかとする説が主張されるようになりました。しかし、エディアカラ紀やそれ以前の時代の地磁気については、測定そのものや測定値の解釈が難しく、研究が困難でした。

2024年4月には研究史上最古となる37億年前の地磁気の強さの測定結果が発表されましたが、ごく最近の発表であることが示すように、この種の研究は本質的に困難を抱えています。

関連記事

・研究史上最古、37億年前の地磁気の証拠を発見 強度は現在並(2024年5月11日)

また、地磁気を巡る仮説とは別に、エディアカラ紀には海水中の酸素が豊富だったのではないかとも主張されています。ただし、その証拠となるデータの解釈には複数の方法があり、逆に酸素が不足していたとする見方もできるため、この主張には大きな論争があります。

■エディアカラ紀の地磁気は極端に弱かった!

Huang氏らの研究チームは、手掛かりがほとんどないエディアカラ紀の地磁気の強さについて調査を行いました。古い時代の地磁気の強さを測るには、岩石に含まれている地磁気に反応する鉱物を調べる必要があります。しかし、エディアカラ紀やそれ以前のような極端に古い時代の岩石の場合、鉱物自体が風化や変質を起こしている可能性があるため、測定データの信憑性の程度が分からないという問題がありました。

そこでHuang氏らは、鉱物の「SCP」という値を測定しました。SCPとは「単結晶古強度(Single Crystal Paleointensity)」の略ですが、これは鉱物の結晶中に刻まれている、その時代の地磁気の値を直接読み取る「絶対古地磁気強測定度法」という手法を指します。

SCPには鉱物の風化や変質の影響を受けにくいという利点があるにも関わらず、1000分の1mm(1μm)に満たない小さな鉱物結晶を多数測定しなければならないという理由から、最近まであまり利用されてきませんでした。しかし、技術革新によって短時間で小さな試料を数多く測定できるようになったため、今回のような研究が行えるようになりました。

Huang氏らは、ブラジルのパッソ・ダ・ファビアナ(Passo da Fabiana)で採集された約5億9100万年前のエディアカラ紀の岩石と、南アフリカ共和国のブッシュフェルト複合岩体で採集された約20億5400万年前(※2)の岩石に含まれる鉱物のSCPを測定しました。また、SCPの測定値が妥当かどうか、岩石の他の性質とあわせて検証しました。

※2…古原生代リィアキアンの末期。

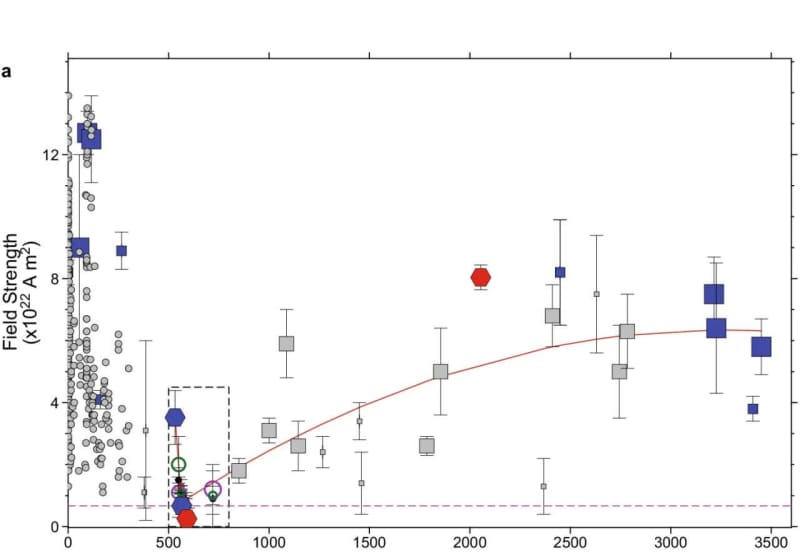

その結果、約20億5400万年前の地磁気は現在とほぼ同じ程度の強さであったのに対し、約5億9100万年前の地磁気は最小で現在の約30分の1という極端に弱い状態となっていたことが分かりました。過去の研究と併せて検討すると、地磁気の強さが現在の10分の1以下であった時代が約2600万年も続いていたことを意味しています。これほど長期に渡って地磁気が極端に弱かった時代があったことは予想以上の発見です。

■地磁気の弱さが生物の進化を促した可能性

Huang氏らは、エディアカラ紀に地磁気が弱かった時代が長期間続いたことが、生命の進化を促したのではないかと考えています。その理由はやや複雑です。

太陽を公転している地球には、太陽光だけでなく太陽風のような高エネルギーの荷電粒子(電気を帯びた粒子)もやってきます。地球の大気に衝突する荷電粒子は分子に運動エネルギーを与えることで、分子が地球の重力を振り切って宇宙へと逃げていく原因となります。

一方で、荷電粒子は磁場と反応するため、地磁気は荷電粒子と大気の衝突を防ぐバリアーの働きをします。このため、一般的に荷電粒子と大気の衝突は地磁気が弱い極地に限られます。余談ですが、荷電粒子と大気分子との衝突は光を発生させます。つい先日発生した大規模な太陽フレアのような例外を除き、オーロラを見られる場所が高緯度地域に限られるのはこれが理由です。

関連項目

・大規模な太陽フレアが連続して発生 世界各地で低緯度オーロラを観測(2024年5月14日)

エディアカラ紀の地磁気が極端に弱かったとすれば、現在と比較して多くの荷電粒子が大気に衝突していたと考えられます。この時に真っ先に逃げ出すのは水素のような軽い分子です。水素は酸素と反応して水になる物質ですから、大気中の水素が多ければそれだけ大気中の酸素が豊富になるのを妨げますし、反対に大気中の水素が少なくなれば相対的に酸素が残りやすくなります。

このような水素と酸素の量の関係は、大気と接している海水でも同じ状況となります。地磁気が弱かったエディアカラ紀に大気中から水素が逃げ出せば、海水中の酸素が豊富になったはずです。酸素を使う呼吸(好気呼吸)は酸素を使わない呼吸(嫌気呼吸)よりもずっとエネルギー効率が良いため、生物が複雑化・大型化するきっかけとなります。以上のことから、エディアカラ紀に地磁気が弱くなったことは、エディアカラ紀に生物が進化する原因となった可能性があります。

今回の研究によってエディアカラ紀の地磁気の強さが判明したことで、論争のある当時の海水中の酸素濃度については豊富だったことを支持する証拠が見つかったことになります。エディアカラ紀の謎は多いため、研究はまだまだ続くことになりますが、生命の歴史における大きな謎についての大きな手掛かりが得られたかもしれません。

Source

- Wentao Huang, et al. “Near-collapse of the geomagnetic field may have contributed to atmospheric oxygenation and animal radiation in the Ediacaran Period”. (Communications Earth & Environment)

- Lindsey Valich. “Did a magnetic field collapse trigger the emergence of animals?”. (University of Rochester)

文/彩恵りり 編集/sorae編集部