現金派とキャッシュレス派の割合は?支払い方法に関する意識調査

2024年7月3日より、千円札、五千円札、一万円札のデザインが改刷される予定です。

新しい紙幣となることで日本の持つ造幣技術をアピールできることは良いことですが、世は「キャッシュレス」時代。

年代問わずキャッシュレス化が進む昨今において、紙幣が新しくなっても「現金を使わないから関係ない」と考える人がいるかもしれません。

今回はキャッシュレス化の実態を確認したあと、新紙幣発行がどのような影響を与えるのか考えていきましょう。記事の後半では、新紙幣の発行についても確認します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【意識調査】新紙幣とキャッシュレスに関する考え方とは?

株式会社ネオマーケティングは、全国の20歳以上の男女を対象に「新紙幣とキャッシュレス」をテーマにインターネットリサーチを実施。

調査概要は以下の通りです。

- 調査方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートシステムを利用したWEBアンケート方式で実施

- 調査対象:全国の20歳以上の男女のうち、普段買い物をする人

- 有効回答数:1000名

- 実施日:2024年4月10日~2024年4月11日

- リリース公開日:2024年5月28日

買い物などの支払い方法、現金派?キャッシュレス派?

買い物などに対する支払い方法を尋ねたところ、全体の回答結果は51.8%と約半数が「キャッシュレス決済をすることが多い」という結果でした。

そのなかでも、最もキャッシュレス決済に積極的な「キャッシュレス決済しかしない」層の割合は6.0%。

「キャッシュレス決済しかしない」層の割合を年代別で見ると、20歳代から50歳代にかけては女性より男性の方が高いことがわかります。

特に20歳代男性は11.0%と、唯一10%を超える結果となりました。

男性は女性に比べて荷物を減らしたいと考える人が多かったり、割り勘として相手に現金を渡すことが少なかったりすることが、この傾向に関係しているのではないでしょうか。

一方、60歳代以上では男女間で大きな違いが見られました。

60歳代以上の男性は全世代の中で最も現金派(「現金でしか支払わない」「現金で支払うことが多い」の合算)が多く32.0%をマーク。

対して、60歳代以上の女性は全世代の中で最もキャッシュレス派(「キャッシュレス決済をすることが多い」「キャッシュレス決済しかしない」の合算)が多く、72.0%でした。こうした男女差が生まれるのも、興味深いところですね。

次の章からは、支払い手段をさらにくわしく分析していきましょう。

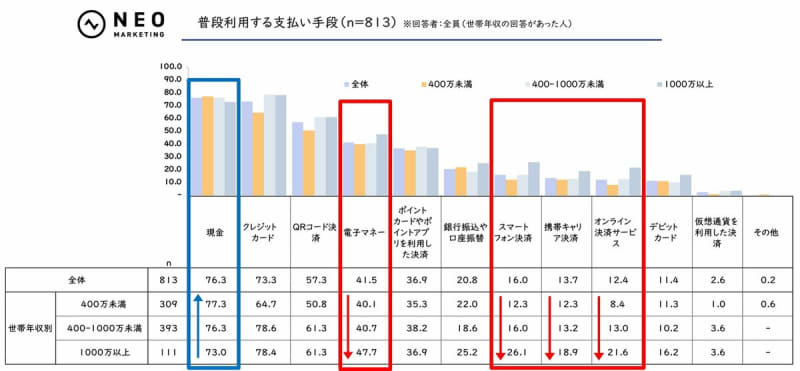

普段利用する「支払い手段」は現金とクレジットカードの2強

普段利用する支払い方法に関する結果を見てみると「現金」と「クレジットカード」が2つの主要な支払い方法とわかります。それぞれ76.3%と73.3%の利用率でした。

現時点では、依然として現金の方がやや優勢となっているようですね。

世帯年収別に結果を分析すると、年収が低いほど現金利用者が増え、逆に年収が高くなるとキャッシュレス決済の利用が多様化している状況が見受けられます。

特に「電子マネー」「スマートフォン決済」「携帯キャリア決済」「オンライン決済サービス」の利用率は、高収入層になるほど高くなっています。

「現金派」の意見としてよく挙がるのは、キャッシュレス決済のセキュリティや使い過ぎへの不安、家計管理の複雑さです。

しかし高収入者の場合は十分な蓄えがあるため、そもそもお金の使い過ぎや家計管理に関してあまり心配していないこともあるかもしれません。

家計への意識の違いが、キャッシュレス決済を積極的に利用する理由と考えられますね。

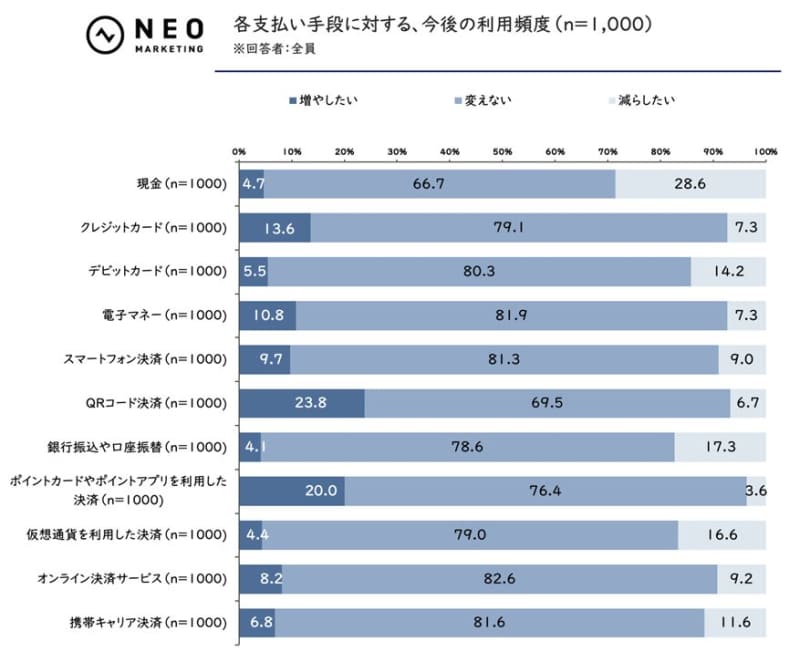

支払い手段:現金使いを減らしたい人は約3割…その理由は?

今後利用頻度を減らしたい支払い手段として「現金」が28.6%で最多でした。

その一方で、今後増やしたい支払い手段として人気が高かったのが「QRコード決済」と「ポイントカードやポイントアプリを利用した決済」。この2つはそれぞれ20%超えです。

どちらもポイント還元率が高かったり、キャッシュバックキャンペーンが頻繁に行われたりするため、現金派も利用を検討しているようです。

さらにクレジットカードとのポイント二重取りなど、非常にお得感の強い支払い手段としても注目されています。

特に「QRコード決済」は、別の設問【普段利用する支払い手段】で既に「第3の支払い手段」として定着していることが明らかになりました。

現金利用を減らそうとする動きが進む中、近い将来、「現金」と「QRコード決済」の利用率が同等になるのではないでしょうか。

次の章からは、新紙幣についてのアンケート結果を見ていきましょう。

新紙幣発行、新紙幣の人物を知っている人はどれくらい?

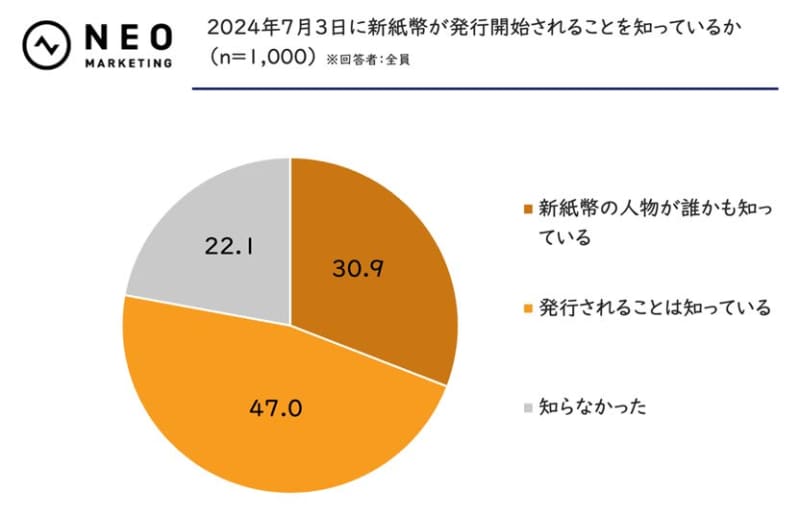

「新紙幣発行開始」の認知度は、全体の77.9%。そのうち、新紙幣の人物を詳しく知らない層が47.0%でした。

キャッシュレス決済が浸透していることも関係しているのでしょうか、新紙幣に対しての関心は薄いことが見受けられます。

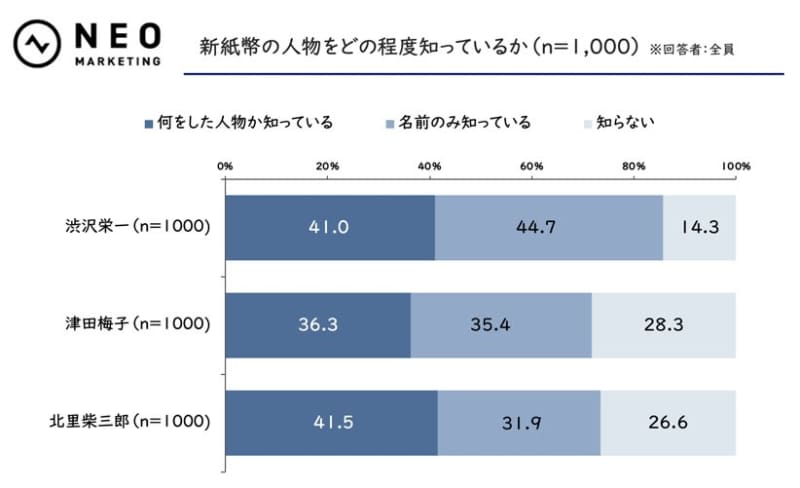

新紙幣の人物は3名とも「何をした人物か知っている」割合は40%前後。

津田梅子と北里柴三郎は大学の名前になっており、知名度が高いかと思っていましたが、「名前のみ知っている」を含めた認知度は渋沢栄一が最も高い結果となりました。

過去に大河ドラマで取り上げられたことが影響しているのかもしれませんね。

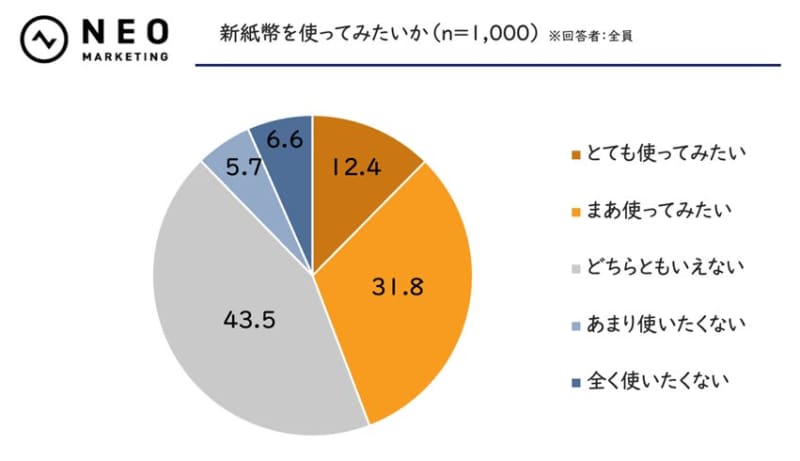

ちなみに、全体の44.2%(「とても使ってみたい」「まあ使ってみたい」の合算)が新紙幣を使ってみたいという結果に。

「どちらともいえない」が43.5%であるため、全体としては新紙幣にややポジティブな反応をしているのではないでしょうか。

次の章からは、実際の紙幣発行の仕組みをみていきましょう。

そもそも「紙幣発行の仕組み」とは?

ここからは紙幣発行の仕組みについて、日本銀行からの情報をもとに見ていきます。

「紙幣(銀行券)」の発行は日本銀行が担う

日本で唯一紙幣を発行する銀行は日本銀行です。

私たちが普段使っている紙幣の正式名称は「日本銀行券」。国立印刷局で作られ、日本銀行がこれを買い取り、日本銀行が他の銀行にお札を渡すことで世の中に広がります。

銀行券(紙幣)には銀行券を用いて支払いを行った場合、相手がその受け取りを拒絶できないという、法貨としての強制通用力が法律により付与されているという特徴があります。

そのおかげで私たちが安心して使えるようになっているのですね。

ちなみに現在発行されているお札には、一万円札、五千円札、二千円札、千円札の4種類がありますが、今回の新紙幣発行対象に二千円札は入っていません。

紙幣の流通と管理:紙幣にも「寿命」がある

紙幣は金融機関から個人や企業に渡り、商品やサービスの購入に使われ、その一部は再び金融機関に預けられ、日本銀行の本支店に戻ります。

日本銀行は本支店に戻ってきた紙幣の真偽を厳重に鑑査し、再度の流通に適さないものは廃棄します。

紙幣の平均寿命は一万円札で4~5年、五千円札と千円札は1~2年。日本銀行は損傷した銀行券の引換えや偽造防止技術の導入にも力を入れており、今回の新紙幣にも今までの紙幣にはなかった偽造防止技術が使われています。

まとめにかえて

今回はキャッシュレス決済の実情と、新紙幣に関する調査と紙幣発行の仕組みを見てきました。

2024年7月3日以降は「新紙幣を見てみたい」という需要から、現金払いをする人が一時的に増えるかもしれません。

キャッシュレス化が進んでいるとはいえ、まだまだ現金しか使えない店舗などもあることから新紙幣の出番もありそうですね。

参考資料

- 株式会社ネオマーケティング 「新紙幣とキャッシュレスに関する調査」

- 日本銀行「銀行券・貨幣の発行・管理の概要」