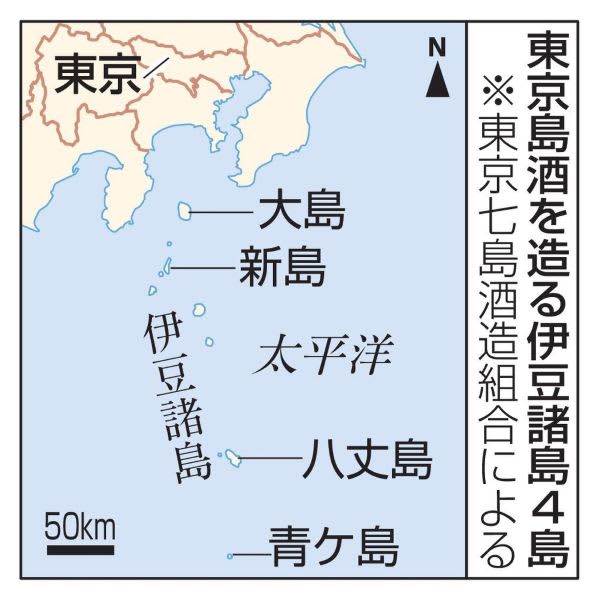

東京都心から南に約120~650キロの太平洋上に連なる伊豆諸島。その島々で造られている焼酎「東京島酒」が今年、地域の特産品に国が「お墨付き」を与える地理的表示(GI)に指定されたのをご存じだろうか。制度を所管する国税庁によると、その特長は草木のような清涼感と、脂が乗った刺し身にも負けない強いうまみとのこと。いったいどんな酒なのか。知られざる「幻の酒」に迫った。(共同通信=助川尭史)

▽ルーツは江戸時代、流刑地の歴史が生んだ独自の製法

羽田空港から飛行機で約50分。4月、伊豆諸島南方に位置する八丈島の空港に降り立つと、湿気を含んだ南国の暖かい風が肌をなでた。さっそく地元の居酒屋に足を運び、お目当ての東京島酒を注文。特産のアシタバの天ぷらをあてにグラスを傾けると、素朴な甘みの後に、バナナのような果実香が鼻を抜けていった。

翌日、たたきつけるようなスコールの中、島内最大の蔵元「八丈興発」を訪れた。「雨が多いこの島ではこんな天気は日常。こういう日はやることがないからか観光客から見学の問い合わせも増えるんです」。代表取締役の小宮山善友さん(48)はそう笑う。20年前に本土からUターンして家業を継いで以来、伝統の味を守り続けてきた。

伊豆諸島の酒造りのルーツは、江戸時代にさかのぼる。当時流刑地とされていた諸島には、武士や僧侶など高度な教養や知識を持つ人が流されることも多かった。1853年、八丈島に薩摩国(現在の鹿児島県)から密貿易の罪で送られた流人が、故郷で造られていた芋焼酎の技術を伝承。酒造りに欠かせないこうじには、高温多湿な火山島で貴重な米の代わりに麦を使う独自の製法を確立し、他の島にも広がっていった。

小宮山さんは「苦肉の策」で使われた麦こうじが本土の焼酎との違いを生み出していると説明する。「麦こうじを使うことで、焼き芋のような芋本来の甘みが引き立つ。後味はすっきりとして刺し身にも焼き鳥にも合う」。近年は、芋の代わりに麦を使った焼酎や、麦と芋をブレンドした焼酎も登場。外洋に閉ざされた島の貴重な嗜好品として暮らしに欠かせないものになっていた。

▽「東京に島?」低い知名度、伸びない消費

時代が下って物流事情が改善される中で、島でも多様な酒が出回るようになり、消費量は次第に減少傾向に。2000年代前半の平成の焼酎ブームでは、本土ではなかなか手に入らない「幻の酒」として一時話題になったが長くは続かず、伊豆諸島で最多の6軒の蔵元があった八丈島では、2軒が廃業に追い込まれた。

「島の外に売り出さないと先はない」。危機感を抱いた有志が中心となり、ばらばらだった焼酎の総称を東京島酒に統一し、本土の酒店にも積極的に売り込みをかけた。だが「東京に島なんてあるのか」と言われ、門前払いされることもしばしば。知名度の低さが課題だった。

そんな中で起きたのが、2020年の新型コロナウイルス禍だった。イベントの中止や、飲食店の営業自粛が相次ぎ、需要が大きく落ち込む中、各島の蔵元がリモートで東京島酒の今後について意見を交わした。状況を変えるにはもっと思い切ったアピールポイントが必要―。打開策として浮上したのが、ブランド化につながるGIへの指定だった。

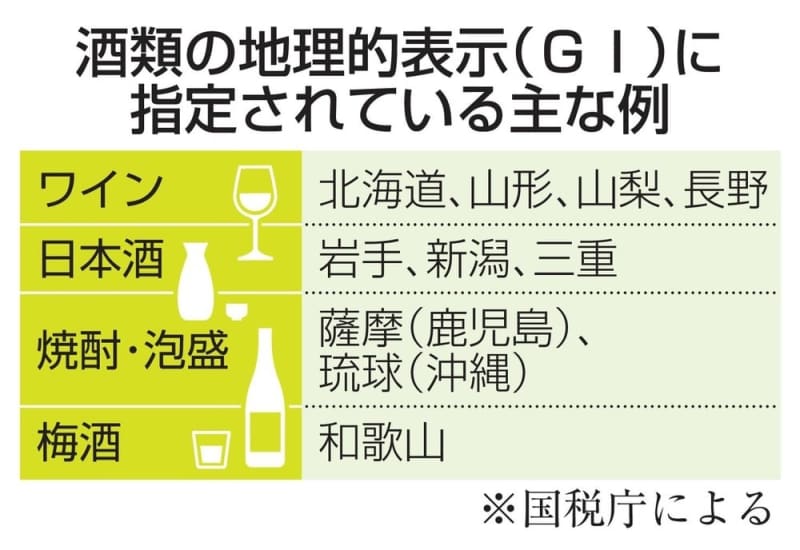

▽「シャンパン」や「スコッチ」に肩並べる?GIとは

GI(Geographical Indication)は特別な生産方法や歴史のある農林水産物などを、産地名を冠した地域ブランドとして国が保護する制度だ。国際貿易が盛んな欧州では広く認知されており、フランスの「シャンパン」や英国の「スコッチ・ウイスキー」などが知られている。

国内では長崎の「壱岐の麦焼酎」や沖縄の「琉球泡盛」といった、元々知名度のあるブランドを追認する形が多かったが、国は酒類の輸出促進を目的に2015年に制度を大きく改正。それまであいまいだった指定基準が「特性が産地に由来すること」「原料や製法が明確であること」などと明記され、日本酒やワインなどの指定が各地で相次いだ。

「コロナ禍の中、これからも酒造りをできるかどうかの瀬戸際だった。だからこそ、伊豆諸島で一つになってGIを取ってみようという思いにまとまった」(小宮山さん)。各島の蔵元同士、話し合いを重ねながら原料や製法を細かく規定。固有の歴史や風土に根差す酒であることをPRした結果、今年3月、焼酎では18年ぶりの指定が実現した。

八丈島には現在、本土の飲食店からの問い合わせや視察が相次ぐ。小宮山さんは海外本格展開を視野に、台湾やフランス向けに東京島酒の輸出を始めた。海外の蒸留酒はウイスキーやジンなどが主流。アジアでは韓国のチャミスルなどが知られているが、日本の焼酎の存在感はまだまだだ。それでもゼロからブランドを育ててきた小宮山さんは「世界有数の知名度がある都市『東京』の名前を掲げられる看板は大きい。目標はフランス料理を食べながら飲めるような焼酎を造ること」と意気込む。

▽「島でしか出せない味を、多くの人へ」広がる取り組み

知る人ぞ知る酒だった東京島酒が国の「公認」を得た影響は、八丈島だけでなく他の島の若い作り手にも刺激を与えている。

その一つ、新島の蒸留所「宮原」で杜氏を務める桜井浩司さん(31)は8年前の入社以来、酒瓶のデザインなどにもこだわりながらブランド強化に力を入れてきた。

最近では、より「新島産」にこだわった酒造りを目指し、自社農園で島特産のサツマイモ「あめりか芋」の栽培を本格的に開始。強い甘みと香りを持つあめりか芋を原料にした新島の東京島酒は、他の島にはない独特の風味を生んでいる。

桜井さんは、今回のGI指定を足掛かりに、島の日常に溶け込んだ毎日飲める島酒の魅力を広く発信したいと語る。「GIはあくまで第一歩で、まだ世間的にはブランドとしては認められていない。島で造ったからこそ出る味を多くの人に知ってもらう。将来は、九州の焼酎や沖縄の泡盛にも負けない、島酒と言えば東京島酒のことだと思ってくれるところまで育てていきたい」。挑戦は始まったばかりだ。