今年デビュー30周年を迎え、2025年までの1年間、周年テーマとして“GLAY EXPO”をテーマに掲げて活動していくことがすでに発表されているGLAY。『ONE PIECE』作者、尾田栄一郎氏描き下ろしのキービジュアルが公開され、2月には札幌ドームでQUEEN+ADAM LAMBERTと対バンするなど、華々しくアニバーサリーイヤーの幕を開け、いよいよ待望の30周年記念シングル「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / シェア」もリリースされる。

今作はグローバルグループ、ENHYPENのJAYとのコラボに挑んだエネルギッシュな「whodunit」と、GLAY王道の大らかで力強いメロディを持つ「シェア」という、カラーの異なるナンバーのダブルタイトルだが、いずれにもGLAYならではのスピリッツがしっかりと宿った、30周年の節目に相応しい力作である。

◆ ◆ ◆

◼︎GLAYはなんて幸せ者なんだろう

──まずは「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」の話から伺います。こうしてGLAYがK-POPとコラボするとは思ってもみなかったですよ。

TAKURO:世の中的にはそうかもしれないですね。もともと、2006年のシングル「ANSWER」の氷室京介さんや2005年のシングル「SCREAM」のEXILEのように、シンガーを探してたんですよ。TERUと対等に渡り合えて、バンドにも刺激的なシンガーを。GLAYは時々そういうコラボをやってきたけれど、30周年のご褒美みたいなもので、尊敬できるシンガーがいないかなということで改めて、ね。

──そんな中でJAYさんに白羽の矢が立ったのは?

TAKURO:もちろん日本にもたくさんいいシンガーはいるんだけど、世の中的な面白さとか、メンバーの刺激的な体験をより助長できるとか、そんな存在をずっと探してて。で、知り合いから「ENHYPENのJAYって子が音楽好き、ロック好き、ギター好きで、日本語も堪能なんだけど」って話を聞いて、JAYの歌を聴いてみたら“あ、何かTERUと掛け合わせたら面白い反応になるかもしれない”って思って。ENHYPENは当時まだデビュー1、2年目くらいだったけど、もう世界的にすごい有名なアーティストだし、世界を先に知ってる人と一緒にやるのもGLAYにとって刺激的なんじゃないかと。まぁ、GLAYの中での俺の仕事っていうのは、次の遊び場と遊び方を提案することで、そんなことをずっと30年もやってきたんで、久しぶりにそういう“今までと違ったバンドの楽しみ方を提供できればいいな”っていうのが「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」の一番の目標でした。

──「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」は、新しいコラボレーションを模索した結果なんですね。確かにヒムロックやEXILEとのコラボから随分時間も経ちましたからね。

TAKURO:うん。GLAYの活動が止まらずにここまでやってこれた一つの要因としては、メンバーが根っからのバンドマンで音楽好きな4人だからっていうことがあって。GLAYの名前とか世の中的な評価とか何だかんだとかはあんまり気にしないで、好きなアーティストとは、タイミングとかキャリアとか全然関係なく一緒に音楽をやりたいと思う連中だから。TERU、HISASHIのYouTubeを見ていただければ、その辺の垣根が一切ないのはご存知でしょう? 俺としては、GLAYの一つのキャリアにまた新しい風が吹いて、皆が刺激的な思いをしてくれて、「やっぱりGLAYは面白いな」と思ってくれればいいし、それが何より一番大事な自分の仕事だと思ってるから。

──常に新たな刺激を求めているのがGLAYだと。30周年のタイミングでJAY(ENHYPEN)というK-POPアーティストとのコラボをするというのは、“らしさ”そのものなんでしょうね。

TAKURO:でもね、その反面、やっぱり手癖みたいなものは1ダース……いや、もっとあるか。その自分たちの手癖で生きていく方法もあるけど、うちのメンバーはちょっと違うかもなと。特にHISASHIなんかは新しいもの好きだし。

──HISASHIさんは、ここ数年あらゆる方面で奔放に活動されてますね。

TAKURO:変な言い方をするならば、彼の今ある欲望に見合うだけのバンドじゃないといけないっていう業は、やっぱり常に背負ってるもん。別にね、TERUもHISASHIもJIROも一人でやろうと思ったらいくらでもどうとでもなるだろうし、自分らしい50歳以降の生き方をしたっていいと思う。TERUなんか絵を描いて、それを主軸として成り上がるのもアリだと思うし。でも、自分としてはもうちょっとGLAYをやりたいというのがあるので、「やっぱり面白いな、GLAY」と思ってもらえるような、そういった企画的なものを時々出していかないとね。

──キャパシティをデカくしていかないという?

TAKURO:キャパをデカくするっていうと違うんだ。新しい遊び方とか、面白い遊びを提供して、皆でルールを作って、独自の解釈でその日一日を楽しく過ごすみたいな。そういう感覚に近いんですよね。

──元々キャパシティはあるので、ちょっと角度を変えてみる……というような感じですかね。

TAKURO:そう。キャパに関しては考えたことない。“自分たちがどれくらい大きいか、小さいか”なんて考えること自体あまり意味のあるものとは思えないので。4人及び周りのスタッフが「ああ、楽しいプロジェクトだった」っていうのであれば、20万人ライブであろうが、レコーディングであろうが、ただの撮影であろうが問わないし、振り返った時に「こんなことあったよね」という思い出をいくつ増やせるかみたいなところがずっとGLAYにはあるので、そこに尽力したって感じですね。

──TAKUROさんがGLAYにとって新鮮と思えるものとしてENHYPENのJAYをコラボのお相手に迎えたということですけれど、K-POPというとダンスミュージックという漠然としたイメージがあります。しかし、私もこの機会にENHYPENの日本盤をザっと聴いたんですが、ギターが目立つデジロック的なサウンドもありましたし、確かにこれならロックバンドとの融合はアリだろうなという印象を受けましたね。

TAKURO:もちろん実際にやってみるまでは分からなかったけれど、そういう意味ではGLAYはどうとでもなる。別にアコギ1本でやると言われたら「はい」って即答だし、「バッキバキのダンサブルなEDMにしてくれ」ってなったら、それはそれでOKだし。つくづく、今回「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」と「シェア」を並べてみて、“何だ、このバンド!?”と思うけど(笑)、それで本当に心からいいと思う。一番大切なのは、今回知り合ったJAYが何か思いを持ってコラボレーションにOKしてくれたことに対して、「GLAYとやって良かったな」って思ってもらうこと。これがある意味、俺の中でのひとつの裏の大きなテーマだった。JAYが「楽しかった、やってよかった」っていう結果を出せるように、必要とあればGLAYに引き寄せるし、必要とあればJAYに寄れるし。その辺の器に関しては他のメンバーのことを信頼しているので、プロジェクトがスタートした時点で楽しくなるだろうなと思ってましたね。

──ありがちなフィーチャリングではなく、がっぷり四つに組んだコラボレーションという感じですね。

TAKURO:言い方はどうでもいいけど、とにかくいつもの現場に若さ溢れる新しい才能が入ってきたってことだけで、そりゃもう楽しい。 “ああ、こんな面白いことを職業にできて、その音楽を通じて世界中のいろんな人たちと繋がることができて、GLAYはなんて幸せ者なんだろう”と毎回思いますよね。その喜びの前に、ジャンルとかキャリアとか本当に関係ない。

──「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」と「シェア」の中身を聴くと、両曲共、カテゴライズすることは重要ではないこともよく分かりますよ。

TAKURO:でも、びっくりしてほしいとは思ってた。「えっ、TAKURO、そこいく!?」という、そういった“してやったり感”は欲しいなと思ってたんで、例えば仲の良いアーティストとのコラボで「なるほどねー」ってなるようなことではなく、驚きを持って欲しいという気持ちはありましたね。

──「GLAYからコラボのオファーがある」という話を最初に聞いた時のJAYさんの反応とかって聞いてますか?

TAKURO:聞いた聞いた。「僕ですか?」って言ってたみたい(笑)。ライブ5分前に偉い人に呼ばれて、「GLAYからこんな話来てるけど、やる?」って訊かれたと。で、「僕ですか?」って応えたあとに「はい!」──JAY風に言うなら「네(ネ)! Yes!」って言って、そこからステージに出て行ったっていう話を聞いたよ。JAYは音楽好き、ロック好きってこともあって、GLAYのことは知っててくれたみたいなので、そこからはトントンと進みました。デモテープを送ったら、そこに仮歌を入れてくれて。彼はアメリカ生まれで韓国でも過ごしたことがあるし 。トライリンガルで、日本語も全然大丈夫だから、「自分の好きな言語で歌っていいよ。それで歌詞を書いて」ってお願いしたら、まさか日本語を選ぶとは思わなかったけど、ICレコーダーで録った仮デモが返ってきて、その歌声を聴いた時には「ああ、これは上手くいくな」と思った。

──実際にお会いしたのは歌入れの時が最初で?

TAKURO:うん、歌入れの時。彼が所属しているHYBEという会社のレコーディングスタジオでね。

──しかし、「歌ってください」だけでなく、「歌詞も書いていいですよ」というのはGLAYらしいことは分かるんですけど、JAYさんはちょっと驚いたんじゃないですか?

TAKURO:別にギターが好きだって言うならギターを弾いてくれても構わなかったよ。イメージとしては、スタジオというある種のプレイグラウンドで、鬼ごっこしたっていいし、かくれんぼしたっていいし、何してもいいので、例えば「歌詞をもっと書きたい」と言ったら「どうぞ」だし、「もっと歌うパートを減らしたい、増やしたい」も全然OK。あと、これはどのプロジェクトにも言えることだけど、GLAYがある限り、ずっと関わっていたいとは思う。氷室さんがもし復活するんだったら何だかんだ関わりたいと思うし、EXILEも然り。PENTAGONでも(※2020年リリースのベストアルバム『REVIEW II -BEST OF GLAY-』収録「I'm loving you」)、Azumiちゃんでも(※『REVIEW II -BEST OF GLAY-』収録「氷の翼 feat.Azumi(Wyolica)」)、MISIAでも(※2019年の「G4・Ⅴ-Democracy 2019-」収録「YOUR SONG feat. MISIA」)、何かGLAYの力が必要だとか、GLAYと一緒に面白いことやりたいという時は「ぜひぜひ!」と思ってるんだよね。だから、今回のプロジェクト自体は成功しなくても全然構わない。

──極端な話をすれば……ですよね。

TAKURO:うん。まだ1打席目じゃんって。野球だったら、途中交代さえなければ、大体1試合で4、5打席回ってくるわけで。万事が万事、そんな感じですよ、俺の音楽作りって。

──実験というと少し違うかもしれないですけど、それは新鮮さを求めているからなんですかね? 新たな人と音楽を作ることによって生まれる予想だにしない感じというか。

TAKURO:うん。だってGLAYって4人ではあるけど、プロデューサーが佐久間(正英)さんの時と亀田(誠治)さんの時とでは全然違うだろうし、エンジニアが変わってもヘアメイクやスタイリストが変わったとしても、やっぱりそれは以前のGLAYとは違う。こういう変化をずっと楽しみにやってきたバンドなので。変わりたくないところなんかあんのかな? そもそも生きるって、望むと望まないに関わらず変化の連続だもんね。今日出会った人の一言で幸せになるかもしれないし、憂鬱になるかもしれない──その繰り返しだから。バンド自体がそれを楽しんでる感じがする。

──確かに「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN) -」には“楽しんでる感じ”はありますよね。HISASHIさんのギターは相変わらずバッキバキに鳴ってますし、TERUさんはJAYさんが加わったからか、いつも以上にテンションが上がっている印象があります。JIROさんのベースはアルバム『FREEDOM ONLY』からシングル「THE GHOST」を経て、よりグルービーになっていて──。

TAKURO:ね、それはすごい思う。

──冷静に考えると、よくまとまったなっていう感じの楽曲ではありますよね?

TAKURO:何十年もやってきて、いろんな散らばったものを何となく形にすることには長けたような気がする。GLAYの音楽作りっていうのは、異文化とか他者っていうものを認め続けることでここまで来たような気がするんだよね。音楽の音自体にはメッセージも何もない。けど、曲が完成して世に出すとき、 “他者への寛容をここまで体現してるんだ”というメッセージを受け取ってほしいっていう気持ちはめちゃくちゃありますけどね。

──言葉ではなく、JAYさんを含めて皆で楽曲を作り上げたこと自体が、GLAYのメッセージを体現しているんですね。K-POPという言葉に引っ張られるとダンスミュージックの匂いも感じるんですけど、しっかりロックバンドのサウンドも注入されていますし、「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN) -」はどこにもないタイプの楽曲にはなったと思います。

TAKURO:実は、《The Harder They Come/The Harder They Fall》のところ以外は2007年にできていたんですよ。葉山にGLAYの別荘があってそこにスタジオを作ったんだけど、葉山という土地柄、リハをやらないでバーベキューをやってしまうということでわずか2年くらいでスタジオは閉鎖になったんだけど(苦笑)。そのスタジオで制作した数少ない曲がこれだった。「ASHES -1969-」や「SORRY LOVE」と同時期に「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN) -」のAメロ、Bメロはアイディアとしてあって、皆でデモは作ったんだけど。そのときのGLAYでは、まだ遊びきれない、楽しみが見つけられない、ルールがまだ定まってない……みたいな気がしたんですよ。でも、気に入ってはいたからずっと取っておいて、4〜5年前に“30周年記念シングルでは何か刺激的なセッションをやりたいな”と思って、去年夏ぐらいに“今だな!”ってこれを引っ張り出してきた。だから、3年がかりの曲とも言える。でも、テンパってしまって、全部HISASHIに丸投げしたんだよね(笑)。今のアレンジはもう全部HISASHIがやってくれたもの。俺のショボショボなデモテープを、JIROとHISASHIがいい感じにしてくれた。

──そうでしたか。その連携も素晴らしいですね。

TAKURO:ロスから2人に「メロディーはできたけど、もうお手上げです……カッコ良くして。俺はサビ作りと作詞に専念します」って(笑)。

──HISASHIさんとJIROさんはサウンド作りに関して職人っぽくなってきたんですかね。

TAKURO:もう本当に、西川口のネジ職人と同じですよ。俺だったら絶対にそんなところにこだわらないってところまで、ナノ単位で調整してくれるから。HISASHIなんて、このためにアメリカから貴重なエフェクターを輸入したらしいし。

──曲と歌詞を作って、それを他のメンバーに投げるとスッと見事なアレンジが出来上がる……というバンドがいるようですが、それと同じですね。

TAKURO:そうそう。一番好きなアレンジが上がってくるのよ。

──ロックバンドのサウンドでありつつ、アウトロではJAYさんが決めポーズを取る姿が目に浮かぶくらいしっかりとダンスミュージックの要素も取り込んでいますから、ワールドワイドな印象もあります。

TAKURO:世界的にどうこうなりたいとか、地球の裏側でバズればいいなとかって思いはもうないけどね。そういう野心みたいなものじゃなくて、“GLAYの歴史の中でまたすっごいいい出会いがあったなぁ”ぐらいしか思ってないんだけど(笑)。

──私個人としては、ここ数年のGLAYはリズム方向へ向かっているなと感じているところではあるんですよ。

TAKURO:うんうん。『MUSIC LIFE』あたりからのJIROのベースって、一番ノリに乗ってるときのポール・マッカートニーみたいな“歌うベース”。すごいと思ってるから、ついついそういうベースが入りそうな曲を作っちゃうもんね。

──ああ、なるほど。そういうことですか。

TAKURO:うん。すごい楽しいし、すっごい面白いなぁって思ってる。

──そのJIROさんのプレイは昨年のシングル曲「THE GHOST」で見事に花開いたと言えるでしょうね。あと、2020年の「Into the Wild」(『REVIEW II -BEST OF GLAY-』収録)あたりもそうなんですが、ビート感、リズムの面白さ、リフレインの面白さが強調されているように思います。「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」にも確実にそれがありますし、キャッチーなメロディを繰り返すだけで十分に音楽は楽しいというか、根源的な音楽の気持ち良さがあるように思うんですよね。

TAKURO:これは時代論にも通じるところで、30周年ということで、今回ベルーナドームで<GLAY EXPO '99 SURVIVAL>の曲をやるけれど、90年代の曲って長いですよね。イントロがちゃんとあって、Aメロがあって、Bメロがあって、サビがあって、もう一回サビをやったあとに、Dメロがあって、ソロがあって、落ちサビとか。でも2020年代になると、アルバムですら40何分で、もちろんイントロも短いし、リフレインも少ない。普通に暮らしていたら、そういう音楽の影響はやっぱり受けますよ。俺なんかは自分から最新の音楽を獲りに行くことはないけど、子どもたちと一緒に車に乗っていると、まぁとにかくワールドヒッツが流れてるからね。

──なるほど。

TAKURO:その中で、5年くらい前、当時11歳の娘が松原みきの「真夜中のドア〜stay with me」を歌い出したり、ザ・ウィークエンドの「Save Your Tears」がクラス中で流行ってるという話をしてたりして。僕たちの時代の音がリバイバルして、いままたトレンドになってたんですよ。やっぱり面白いよね。感心するし、微笑ましいし、もう“知っちゃってる” 俺には感じられない新鮮さを感じてて、羨ましい気もするし。

──お嬢さんには1980年代サウンドが新鮮に聴こえて、それを素直に取り込もうとしているという。

TAKURO:そう。14歳の感性が音楽的な欲求におけるピークっていう話もあるけど、分かる気がする。そのころって、音符で音楽を聴いてたわけじゃないんだよね。生活全般だもんね。好きな人が振り向いてくれないときに流れる音楽の切なさは、もう何にも変えられないというか……。そういう感性で音楽を聴いてる人たちを目の当たりにすると、音楽の感じ方も自ずと変わってくるし、寄り添うこと自体がある意味、優しさだと思うようになった。

──古今東西、ロックアーティストはダンスミュージック方向へ行く傾向もあるじゃないですか。ローリング・ストーンズは『Some Girls』でディスコティックなサウンドを導入しましたし、デヴィッド・ボウイの『Let's Dance』は文字通りダンサブルな楽曲を中心に構成したアルバムです。そういったかつての先人たちと、最近のGLAYのスタンスは近いのかなとも思ったりもしました。

TAKURO:それはやっぱり、人間って、中国の古事で言われるように「四十にして惑わず、五十にして天命を知る」からじゃない? 多分もっと売れたいと思ったんだよ、ミック・ジャガーもデヴィッド・ボウイも。でも、トレンドに寄って売れてはみたものの、“それはそれ、これはこれ”って思ったんじゃないかな。だからその後、ローリング・ストーンズは『Blue & Lonesome』というブルースアルバムを出したりしたわけだよ。俺らもそう。「いま巷ではループもので抑揚のないものがいいらしいぞ! 俺らがやったらどうなるんだろう!?」っていって実際にやってみたら「面白いけど、何か物足りないね」ってなるんだと思う(笑)。この世界でそこそこ生きてきちゃったから、テクニックで流行りものにトライすることはできちゃうけど、結局、レコーディングのあとでHISASHIとの飲み会の時に見るYouTubeはレベッカとかBOØWY、RED WARRIORSだったりするわけ。で、マジで興奮して、「この感じが今回の新曲にあったか?」みたいな話をよくする。

──結局、そこなんですね。

TAKURO:次のアルバムなんて、びっくりする人もいると思うよ。1980年代、1990年代のJ-POPの雛形みたいな曲もあるから。A、Bでサビ行って、A、B、サビでB行って、ソロがあって、Cに行って転調して……みたいな。「やっぱ、これだよね!」ってなるかも(笑)。で、俺たちが一番証明していかなきゃいけないことは、いくつになってもバンドキッズでいられるってこと。もうライブ後のHISASHIとのYouTube視聴の場にぜひ居てほしいもん(笑)。絶対に俺たちがまだまだバンドキッズだってことを分かってもらえると思う。

──そう言えば、前回お会いした時、TAKUROさんはKENZI & THE TRIPSを聴いていましたけど──。

TAKURO:あ、この間、LOFTのライブにHISASHIと一緒に行ってきたよ。

──そうやって先輩バンドの音源を聴いたりライブに行ったことを喜んで語っていたりする姿は、まったく子どものようでもありますね(笑)。

TAKURO:まさに、LOFTのライブ中の俺たちは子どものようだったよ。「BRAVO JOHNNYは今夜もHAPPY」だ! ウォー!”って(笑)。

──いま「BRAVO JOHNNYは今夜もHAPPY」で喜んでいる人なんて他にいませんよ(笑)。

TAKURO:歌が始まってしまえばもう、さっき言ったような一番多感な時期に受け取ったあれやこれやが吹き出してくるわけだから楽しかったねぇ(笑)。

◼︎今持っている言葉でより説得力を増したい

──もう1曲のタイトルチューンについても伺っていきましょう。

TAKURO:「シェア」はね、もう王道で、安心安全(笑)。

──いや、安心安全ですかね? 確かに、「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」はラディカルな変化がはっきり分かる楽曲ですし、そこから続けて「シェア」を聴くとミドルテンポに近いし、イントロではピアノも聴こえてくるので、パッと聴きではGLAYの定番と思うリスナーも多いことでしょう。実際、自分も最初はそう思いました。ただ、ちゃんと聴くと、「シェア」もかなりブランニューな感じを受けましたよ。

TAKURO:曲自体はやっぱり5〜6年前からメロも詞もほとんどできてたんだけど、アレンジの方向性で迷って、しまっておいたんです。で、去年、ももいろクローバーZの玉井詩織ちゃんの曲を書くきっかけを亀田さんがくれて、詞と曲を渡したら亀田さんがシティポップにアレンジしてくれた。自分の曲がシティポップになるっていうのは今までちょっとなかったというか、デビュー以来ずっと試してきたけど、GLAYはシティポップにならなかった。どうしてもヴィジュアル系が邪魔をして(苦笑)。

──そう言えば以前のインタビューでTAKUROさんは「ずっとmaj7(メジャーセブンス)というコードを使いたかった」って仰ってましたよね?

TAKURO:そう。2ndアルバム『BEAT out!』の「Miki Piano」はmaj7ばっかりで、あれはもう完全に大沢誉志幸の「Cab Driver」をイメージしてるんだけど、メンバーを入れるとそうならないから、あの曲は俺と佐久間(正英)さんとで作ったんだよね。でも、徐々に皆の器が大きくなって音楽的な背景が広がっていくと、「バンドでもいけるかな?」と思ってきて。さらに試行錯誤していく中で、JIROのベースの表現の幅がより広がって、「今ならいけるんじゃないかな?」と思い始めて。で、自分が提供した玉井詩織ちゃんの曲を聴いて「あ、ほら、やっぱり俺の曲はそこそこシティポップに行けるんじゃない?」と確信した。なので、「シェア」のデモの段階では完全にシティポップで、「メンバーに嫌がられても断られてもいいからそうしようぜ!」って亀田さんと2人で作ったものを投げたら、意外にも皆、何も言わずにすんなり演奏してくれて、それが極上だったという。

──いや、何が驚いたって、TAKUROさんのギターのカッティングですよ。

TAKURO:いや、ずっとああいうことをやりたかったんだけど、幾分ロックバンドだったり、ヴィジュアル系だったりの作法があったから(笑)。

──あのギターはどう聴いても山下達郎「スパークル」。

TAKURO:そうね(笑)。

──しかも、歌詞には《FOR YOU》と出てきますからね。

TAKURO:まーね!(笑)。

──これは完全に狙ったなと。しかし、以前「青春は残酷だ」でHISASHIさんが弾いた、マイケル・ジャクソンの「Black or White」でのスラッシュ風のカッティングにも驚きましたが、「あ、GLAYはこういうこともできるんだ!?」という意味では、この「シェア」の方が新鮮で驚きは大きかったかもしれません。

TAKURO:そう。これは例え話だけど、「TAKUROが今日の晩御飯の素材として何か珍しい食材を持ってきたぞ」「どうする?」ってなったときに、それがどんな洒落た食材でも、これまでなら全部カツ丼とかカレーライスみたいなものを作っちゃってた。でも、いまは何とか洒落た料理ができるようになった……ていう感じかな。

──(笑)。合ってますよね、これ。

TAKURO:ね。絶対TERUの声に合うと思ってたもん。

──漠然と、シティポップはそのジャンルの人がやるもので、ロックバンドはロックをやるものだという感じでいましたけど、「シェア」はシティポップとロックが巧く合わさった融合点のような印象です。大袈裟に言うと、こういう方向にJ-POPを進化させるのも面白いなって思いますよ。

TAKURO:函館の雑草たちが好き勝手に伸びたら、シティポップ村に絡みついてったっていう話(笑)。

──様々な音楽をスポイルしないで聴いてきたからなんでしょうね、おそらく。

TAKURO:そうですね。特に10代の頃は井上鑑ワークスが、それこそ「ルビーの指輪」から始まって、自分のDNAにがっちり絡みついてるもんね。その後にBUCK-TICK、X、ZI:KILLにいったけど、ふっとギターを持ってポロンってやったら、Fmaj7から始まる……みたいなね。そういう自分と長いこと折り合いを付けられなかったんだけど、それこそメンバーの理解もあって、いまではすごく楽しく音楽ができてます。一昨年<UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY 2022>ツアーの時、「彼らのHOLY X'MAS」をお洒落に、それこそ小沢健二風なポップなアレンジでやって、それに拒絶反応が出なかったことが今回の「シェア」に繋がったのかも。

──<UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY 2022>はいいライブでしたよね。映像を拝見しましたが、あれは本当に良かった。

TAKURO:あれは本当に誇らしい仕事だった。子どもたちのコーラスとのセッションも、ロックバンドとしての矜持である世の中へのメッセージという意味でも、「GLAYってすごいな、ここに居られて誇らしいな」という気持ち。『UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY』の制作は30代に差し掛かった頃で、その時に起こったいろんな生活の変化、諸々の不安みたいなものを全部曲にはしてみたものの、演奏面や姿勢については経験を積み重ねたいまの方が絶対に正しく曲を理解できているから、「こんなチャンスを得られて良かった」と思いましたね。

──「シェア」の歌詞も、そんな風に積み重ねてきたものが出ているように思います。余白が多く、こちらの空想の余地も大きくなったように感じます。

TAKURO:これはね、知里幸恵の『アイヌ神謡集』の物語がベースになっていて、《銀の滴 降る降る》っていう歌詞なんて、その序文に出てくる言葉。近年は北海道に帰ることも多いし、自分自身のアイヌ文化への接近からいろんなことを学んでいく中で、アイヌ民族は本当に大変な思いをしてきたと知った。北海道の針葉樹が立ち並ぶ森なんかに佇むと、“人はここで電気がない状態で生きてたんだな”って、その凄さにもう脱帽するし、尊敬しかない。彼らは何もかも無駄にせず、己の信じる神と共に生きてきたんですよね。そんな人たちへ想いを寄せた曲。アイヌ文化への尊敬と憧憬、あとは悲しいこと、辛いこと、残酷……いろんなことがベースになっています。

──温かい言葉はより温かく、シビアな言葉はよりシビアに響く。コントラストがはっきりしている印象はあります。あと、具体的な描写はほぼないじゃないですか。でも、この歌詞の背景には大分深いことがあったと想像させる。時系列も1本ではないですしね。

TAKURO:うん。何百年だよね。それこそ民族が大陸から渡ってきたことを考えると。

──深い歌詞だと思って聴かせていただきました。

TAKURO:いま、世界中で紛争や戦争が起こっているけど……なんていうかな、 “そうであるべき”っていうことと、“そういうものだ”っていうことの、2つの真実がいつも降ってくるじゃない? 戦争はしないべきだと心から思うけど、戦争は実際にある。北海道の歴史にしても、本来なら先住民であったアイヌの人たちが『アイヌ神謡集』の序文にあるように、楽しく暮らしていければ良かった。けれど倭人たちが自分たちのルールでもって他民族の文化を変えてしまったという現実。そこでシェアできなかった人間の愚かさ、他者への不寛容みたいなもの──そういうことを歌っていきたいなと感じた。

──「シェア」の歌詞に出てくるワードは、それこそTAKUROさんが若い頃からずっと使ってきている言葉なんですよ。ワード自体には馴染みがあって、“作詞家・TAKURO”らしいんですけど、世界観は大分変わっている気がしました。

TAKURO:いまあるものを丁寧に使って人に伝える、ということを心がけていて。「シェア」は顕著かもしれない。今持っている言葉でより説得力を増したいんですよね。生活の面でも、ずっと英語の勉強を続けてきたけど、今年はそれをちょっと止めようと思ってて。ギターのテクニックも、新しいオブリガート、フィガリングは1回置いといて、今までやってきたことを丁寧に見直して組み合わせて1個の良いフレーズを作りたいと思ってる。

──例えば、《春のためらい》とか《命の瞬(またた)き》とか《言葉はきっとまだ邪魔になる》とか、あと《どうか叶えて欲しい/あの日の二人が見た/たった一つの夢のその続きを》とか。GLAYのアルバムを遡って聴いたら、どこかにこれらのフレーズはあったようにも思えるんですけど、その使われ方というか、その言葉の持つ意味は大分違うと思いますね。

TAKURO:そうですね。役者は一緒だけど、役が違うから。

──そう考えると、「シェア」もさらに大注目のナンバーだと思います。

TAKURO:自分の中では“バンドとして新しい武器を得たな”っていう感じがありますよ。特にリズム。間の取り方。空気の含ませ具合。アンサンブルが面白いんですよね。

──さて、カップリングの話も少ししましょう。C/Wは<QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME>でのライブ音源で、「SOUL LOVE」「HOWEVER」「彼女の“Modern・・・”」「誘惑」というベスト選曲は、30周年記念シングルに入れるに相応しいものですね。

TAKURO:同じミュージシャンとしてQUEENに対して一番思ったのは、「多分ラストになるかもしれないジャパンツアーを本当に楽しく過ごしてほしい」「どの会場でも気持ち良くライブやってほしい」ということでした。

──そのこころは?

TAKURO:もし、TAKUROとTERUがいなくなって、JIROとHISASHIが新しいボーカリストとサポートメンバーを入れて「GLAYです!」ってツアーをやったら、きっとみんな「どういうこと?」ってなるだろうけど、俺は俺がいなくなってもJIRO、HISASHIが受け止めてくれるならGLAYの名前を続けてほしいと思う。でも、ジョン・ディーコンは「フレディ・マーキュリーがいないクイーンならクイーンじゃない」って言って参加しない。一方でアダム・ランバートは自分のキャリアの大事な時期をQUEEN+ADAM LAMBERTとして立っている。当然いいことばかりじゃないだろうし、心ない言葉もいっぱいある中で、でも喜んでくれる人たちのために自分を捧げるその姿勢……。泣けるもんね、その想いに。そんな彼らを前にして自分たちができることっていったら、「北海道に来て良かった」と思ってもらうことくらいなんだよね。だから不思議なもんで、レジェンドバンドとやるから緊張するとか、キッズに戻るっていうのは1ミリもなかった。一丸となるべく、パーツの一部になりたいと思った。

──このテイクには、感謝の言葉を述べているTERUさんのMCも収録されていますね。

TAKURO:GLAYのことを知らなくても、GLAYの曲だったら聴いたことがあるだろうしね。しかも、北海道だったしさ。当日は「これホームなの? アウェーなの?」って思ってたけど、そんな中で曲を並べたら、「GLAYちゃん、大丈夫、大丈夫。俺たちが引っ張るから任せとけ」って曲に言われた気がした。「イントロさえ弾いてくれればあとは大丈夫だから」みたいな。今まで自分たちが曲を引っ張ってきたと思ってたけど、あの時ばかりは曲にバンドが引っ張られて、守られている感じがあったから、何の不安もなくできた。

──実際、現場で見ていると、「さて、どんなものかお手並み拝見」って感じでステージを眺めていた人が「HOWEVER」からラストの畳みかける楽曲群でしっかり盛り上がっていたりして。

TAKURO:それはもう曲たちのお陰。

──最後はちゃんと一体感があったと思います。

TAKURO:それが自分たちが与えられた使命だったからね。ちゃんとクイーンのみんなが来るまでに会場を温めるっていう。

──あと、このライブ音源では、今更ながら「村山☆潤さんのキーボードがいい」とか、「HISASHIさんは体調が悪かったそうだけど、それにも関わらずいいギター弾いてるな」とか、そういう音像も改めて確認できますね。

TAKURO:村潤、いいよね? 村潤が入ったら村潤の個性で彩られる。メタル(=ハジメタル)の時もそうだし、誠さん(=永井誠一郎)の時もそうだけど。

──今回のライブ音源で言うなら、「SOUL LOVE」のサビのオクターブユニゾンの箇所、コーラスよりもキーボードの方が前に出ている印象があって、「ああ、こういうアレンジもアリかも」と思って聴きましたよ。

TAKURO:サビ? あそこはコーラスも入ってるけど、多分、村潤はそうやってんじゃないかな? 村潤はTAKURO、JIRO、HISASHIの音がないところに自分のパートを当てると思うけど、メンバーが好き勝手やりすぎて、一番おいしいところがガッツリ空くこともあるから(笑)。キーボードの人には本当にやり甲斐のあるバンドですよ。

──それもちょっと感じましたね。音源ではあらゆる音を重ねられますけど、ライブでの基本はギター2本とベース、ドラムなわけで、それ以外の音はキーボードがすべて兼ねているようなところはありますからね。

TAKURO:そうそう。弾き甲斐があるよね。カップリングはライブの面白さが詰まっていると思うよ。

──最後に。30周年ともなると、過去の再生産でも誰も文句は言わないし、祝ってくれるでしょう。でも、そうしないでGLAYはこのニューシングル「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / シェア」で新たなところに向かったということは強調しておきたいところです。

TAKURO:いや、本当は20年前にやりたかったんだけど、下手っぴでできなかっただけだから(苦笑)。ようやくやりたいことができるようになって嬉しいなと思っています。

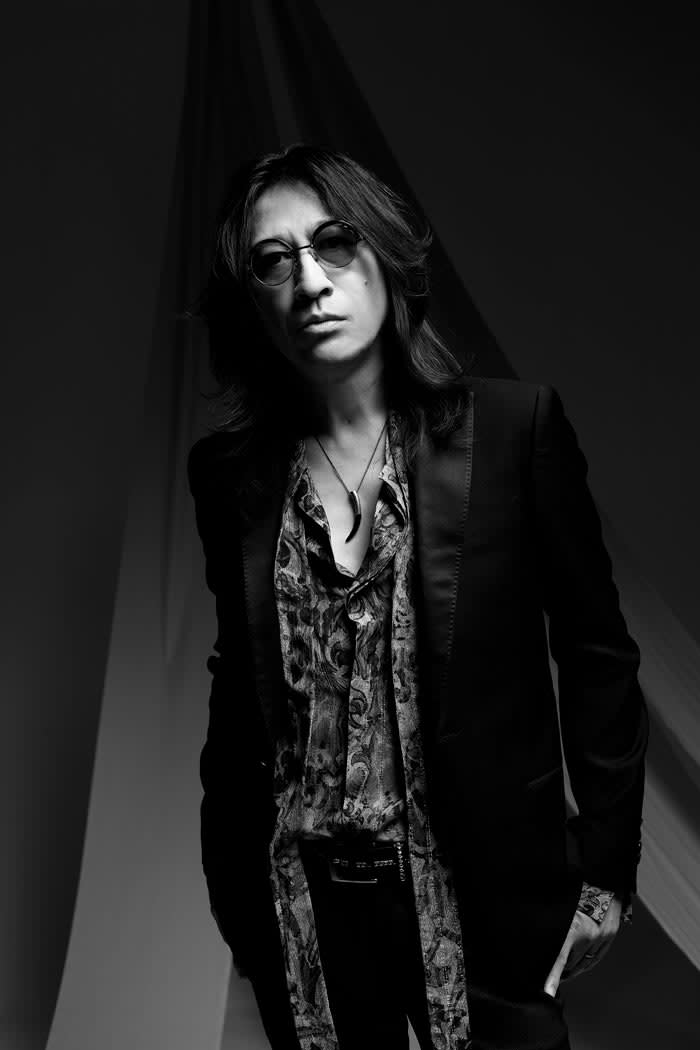

取材・文◎帆苅智之

写真◎田中和子

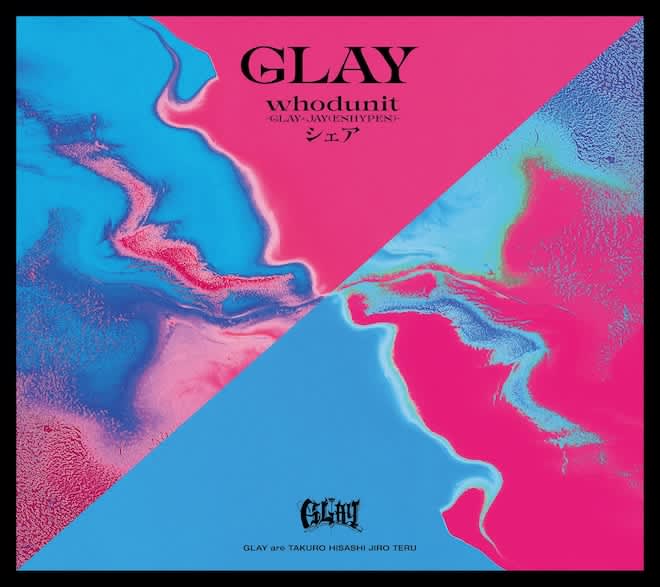

62nd Single「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア」

特設HP:https://www.glay.co.jp/feature/62ndsingle_whodunit

LISTEN:https://GLAY.lnk.to/62nd_Single_GJ

【発売日】2024年5月29日(水)

【形態】

GLAY EXPO limited edition[CD+Blu-ray+グッズ] / PCCN.00060 / 6,050円(税込)

CD+DVD / PCCN.00061 / 2,750円(税込)

CD Only / PCCN.00062 / 1,650円(税込)

【収録曲】

1. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-

2.シェア

3.SOUL LOVE(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)

4.HOWEVER(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)

5.彼女の"Modern・・・"(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)

6.誘惑(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)

【Blu-ray/DVD収録内容】

・Road to 「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」

GLAY EXPOとは何なのか。メンバー撮り下ろしインタビューを交えたドキュメンタリー映像。

また、QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOMEや新曲レコーディングの模様も一部収録しており、デビュー30周年となるGLAY EXPOイヤーを、より楽しめる映像になっております。

【GLAY EXPO limited edition】

・GLAY EXPO ナップサック

【ショップ別予約購入先着特典】

GLAY Official Store G-DIRECT:オリジナルハンドタオル

Amazon.co.jp:ビジュアルシート

セブンネットショッピング:アンブレラマーカー

楽天ブックス:缶バッジスクエア型(57mm)

タワーレコード:ポケットカレンダー(ランダム1枚/全5種)

HMV店舗 / HMV&BOOKS onilne:オリジナルポストカード (ホログラム仕様)

TSUTAYA他上記以外の全国CDショップ:オリジナルステッカー

関連リンク