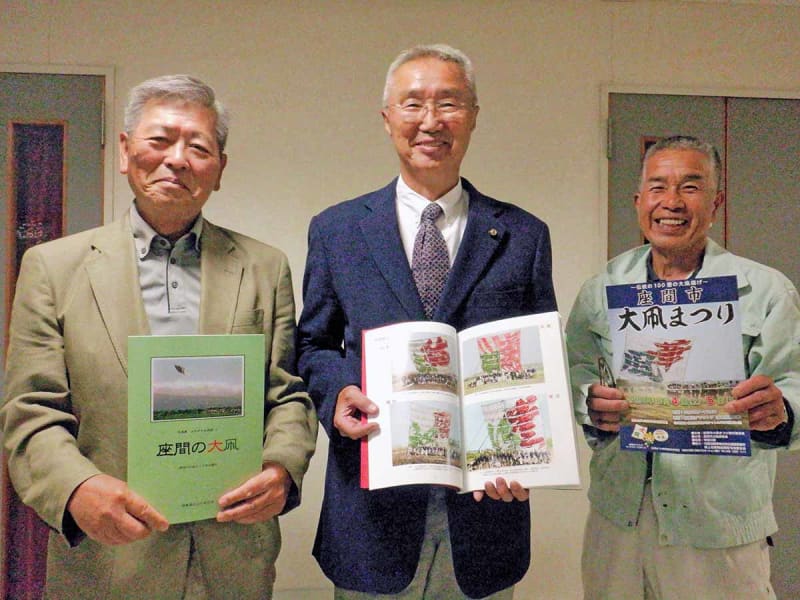

約200年前から続くとされる座間の大凧(だこ)の歴史を、座間市教育委員で元市観光協会事務局長の鈴木義範さんが中心になって「写真集 よみがえる座間Ⅰ 座間の大凧」(A4判、171ページ)にまとめ、鈴木さんが代表を務める「湘東歴史文化研究会」の名前で発刊した。2022年の同市大凧保存会発足55周年を機に刊行を計画し、明治期からの古い白黒写真を人工知能(AI)で彩色したものを含め271枚のカラー写真を収録した。大凧を作り、大空に揚げ続けてきた地域住民の生き生きとした姿が収められている。

鈴木さんと同保存会の近藤昭夫会長によると、座間の大凧の起源ははっきりしないものの、200年ほど前の江戸時代の文化・文政年代とみられる。1960年代ごろまでは市内の鈴鹿・長宿、上宿、中宿、新田宿、四ツ谷など複数の地域で揚げられていた。

現在は同保存会により5月4、5の両日、相模川河川敷で7間(けん)(約12.7メートル)四方、重さ700~800キロもの大きな凧が揚げられる。過去にはさらに大きな8間(約14.5メートル)四方が揚げられたこともあったほか、保存会30周年の際には「日本一」として、10間(約18メートル)四方の巨大な凧を作成したこともあった。