古町13番町に店を構える「里仙」、約100年続く老舗和菓子店です。

3代目の佐藤紳一さん、74歳。息子の繁さんは20年ほど前に新潟に戻り、店頭に立っています。

■3代目 佐藤紳一さん

「この〝もなか〟が、そろっと100年近くになります。『里仙もなか』。(Q.創業当初からですか?)これで始めたんですからね。(Q.里仙もなかと共にこの店が始まった?)そういっても過言ではないでしょうね。」

里仙の味を求めて、開店直後から常連さんが訪れます。

■常連客

「主人の亡くなった両親が里仙もなかとか、里仙さんが大好きで。甘ったるくないけれど、口に入ったときにやわらかな甘さがあって、ずっと変わらないのが魅力かな。」

「(Q.何を選ばれた・・?)里仙もなか。ここのもなかが1番安心なので。まちがいない。いただいた方も里仙だったら安心というか美味しいからね。」

■ベテラン職人 板井英明さん

「(Q.泡がぐつぐつしていますがこれは?)もなかの白あんを練っているところで沸騰させている最中。泡がだんだん煮詰まってくると、泡の大きさが全然変わってくる。(時間の経過とともに・・)泡が下がってくる。」

里仙の和菓子作りを支える、板井さん。この道40年の(ベテラン)職人です。

■ベテラン職人 板井英明さん

「沸騰させて長時間煮詰めていくと、あんこの粘りが良くなる。この時間を保たないと、なかなかいいあんこに仕上がらない。」

煮詰め始めて30分。

■ベテラン職人 板井英明さん

「だんだん甘い香りがね。煮詰まると同時に糖度が上がってくるので、だんだんと甘い香りがしてくると思います。(餡が煮詰まってくるタイミングを見極めるのは)それもまた日頃の鍛錬といいますかね。」

生餡がトロッとしてきたら、水あめと、十勝産の”大納言小豆”を加えさらに30分。これを一晩かけて冷まします。

■ベテラン職人 板井英明さん

「四季がありますので、そのときの天気によって加減が変わるけれど夏場は少しかために、冬場は少し柔らかめにつくるようにしている。」

越後米100%の皮で挟めば、里仙もなかの完成。餡も皮も、こだわりが詰まっています。

■富山詠美アナウンサー

「上品ですね・・舌が飽きない甘さといいますか・・・。」

■3代目 佐藤紳一さん

「それはやっぱり皮がもち米でできているということ。」

■富山詠美アナウンサー

「だから皮がパリッというよりはしっとりもっちりしている。」

■3代目 佐藤紳一さん

「だからね、5月31日作ったもなかは、夏場は2・3日寝かせる。すぐに店頭に出さないで置いておくと、あんこと皮が馴染んでくる。」

■富山詠美アナウンサー

「(この皮のおかげで餡の良さが引き出される)お互いですよね。」

里仙は1927年創業。戦後の文壇で活躍した芥川賞作家の三浦哲郎(みうらてつお)が、古町花柳界を描いた小説「熱い雪」にも登場しています。

「里仙という老舗の菓子屋の栗羊羹を、1本ずつ親しい人たちに配ってあるく。」苦しい時代もありました。戦争の足音が近づくと、店を続けることが難しくなったといいます。

■3代目 佐藤紳一さん

「砂糖などが配給制度になり、鍋・釜などの胴細工や鉄細工が鉄砲の弾に変わったわけですよ。それで仕事ができなくなった。もっとも戦時中に菓子屋をやっていたら非国民と言われたでしょうしね。」

それでも佐吉さんは、戦後すぐに店を再開させました。

■3代目 佐藤紳一さん

「やっぱり戦後、国をあげていけいけ頑張ろうというのがあったんじゃないですかね。私はそう思いますよ・・。」

初夏の和菓子初夏をイメージした色とりどりの和菓子。こちらは「雨上がり」という逸品です。

■3代目 佐藤紳一さん

「こういう純粋な生菓子は流行り廃りがないから、いかにして季節感を出していくかが問題。あとはあんこの滑らかさがポイントになってくる。」

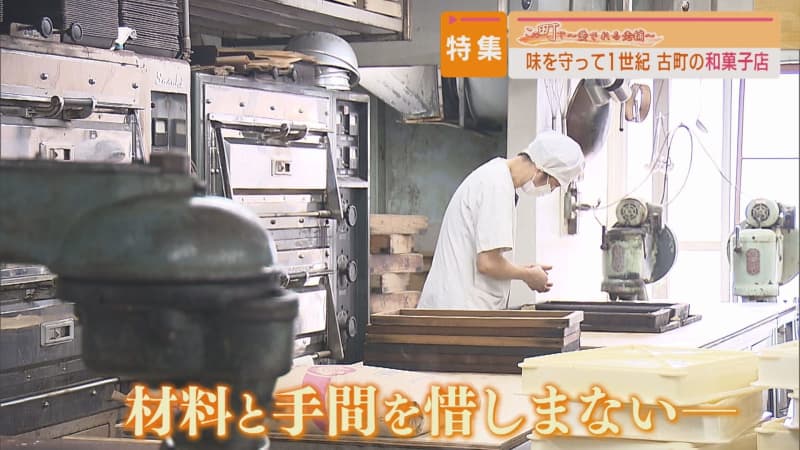

材料と手間を惜しまない。繋いできた教えを、これからも守り続けます。

■4代目 息子の繁さん

「和菓子というものを販売することによって、和菓子という文化を知ってもらうこともお客様に知ってもらうことも1つの役割だと思っているので、そういうものも合わせてお客様に届けたい。」

■3代目 佐藤紳一さん

「そんなに私の性格として、俺が俺がというものはないものですから、いかに地域に愛され続け、守られながら進んでいくことが希望かな・・・夢かな。」