中年世代以上には懐かしく、若い人たちには新鮮に。それぞれの視点から、昭和・平成レトロブームが続いています。

音楽に目を移せば海外でも、バブル前夜の日本を席巻した「シティポップ」が若者の間で人気。竹内まりやの『プラスティック・ラブ』がYouTubeで7千万回近い再生数を記録(現在はアカウントが閉鎖)したのを火付け役とし、世界的なR&B歌手、ザ・ウィークエンドの『Out of Time』では、1983年にリリースされた亜蘭知子の『Midnight Pretenders』がサンプリングされるなど、熱狂的に迎えられました。足元の日本ではシティポップのレコードを集める若者も珍しくありません。

なぜ、今また“新しい”のか? 2020年代に感じる魅力と新しさを、ブームから現在のリバイバルに至るまで、間近でシティポップに接してきた音楽ライターの金澤寿和さんに解説していただきました。

定義からおすすめのツールまで。初心者のための「シティポップ」がよくわかるQ&A

Q.1 シティポップとは、どういった曲を指す?

「音楽的には、洋楽志向が強くて都会的洗練度の高い和製ポップス。ジャンル用語ではないので、ハッキリした定義や境界はありません。ただし歌詞のテーマは街や都会、あるいは都市生活者がバカンスで訪れるようなプチ・リゾートが舞台になっていて、オシャレな質感、テイストを共通項として持っています」(音楽ライター・金澤寿和さん、以下同)

Q.2 邦楽において、どのような位置付け?

「基本的には、1970年代半ばから’80年代に流行った、自作自演スタイルのポップスです。’90年代は渋谷系の台頭やバンド・ブームなどに押し流され、大きな潮流はなくなりましたが、その流れはベテラン勢を中心に、現在も脈々と受け継がれています。近年の再評価により、その手のサウンドを標榜する新人アーティストも続々登場しています」

Q.3 シティポップが生まれた背景を教えてください。

「昭和な時代の流行歌は、作詞・作曲・編曲がそれぞれ分業で作られ、演奏もビッグ・バンドやオーケストラが主体でした。そのアンチテーゼとして、自分で書いた曲をギターやピアノの弾き語りで聴かせる自作自演のフォーク・ミュージックが登場します。これは大きなブームになりましたが、その一部は政治や社会に反抗するメッセージを歌うようになり、反体制の学生運動とも密接な関わりを持っていきました。

すると今度は同じ自作自演でも、もっと音楽的でピュアな歌、洋楽的なポップスを歌いたい、という流れが現れます。これがいわゆる“ニューミュージック”と呼ばれます。荒井由実(後の松任谷由実)さんあたりが代表格ですが、かつてのフォーク勢も徐々にポップス化し、区別がつきにくくなってきました。そのニューミュージックの中でも、とくに洋楽の影響が強く、洗練されたテイストのものが、シティポップと呼ばれています。

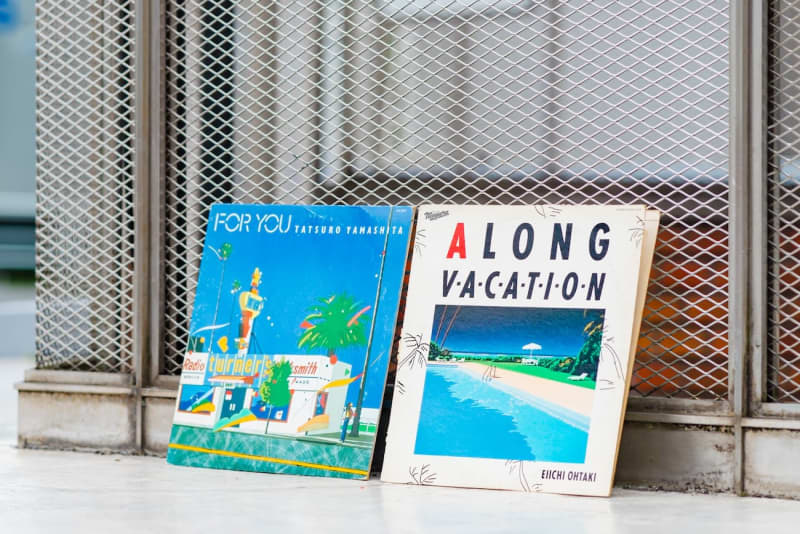

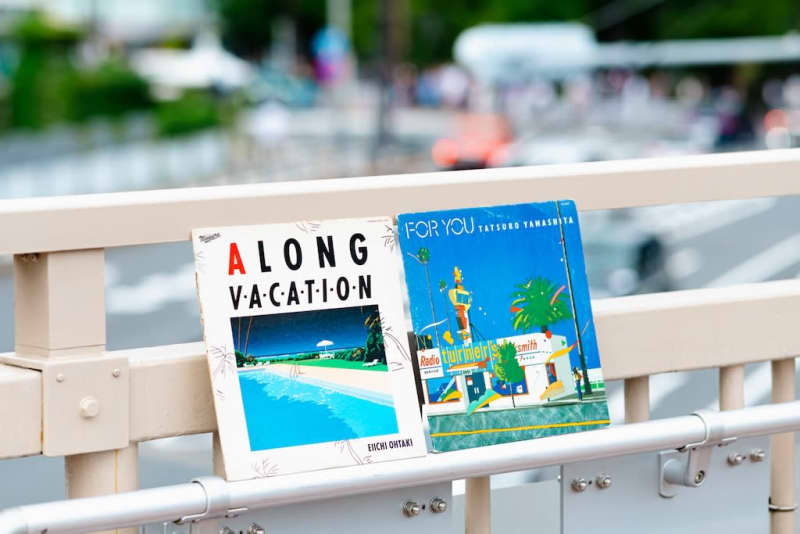

ただ注意しておきたいのが、当時は“シティポップ”という呼び方が一般的ではなかった、ということ。ニューミュージックと対比しての、“シティ・ミュージック”という呼び名の方が使われることが多かったのです。そこには邦楽だけでなく洋楽も含まれていて、似たような都会的フィーリングを持ったポップスの総称として機能していました。それでも“シティ・ミュージック”が使われた期間は案外短く、’80年代に入った頃からは、洋楽AOR(Adult Oriented Rock=大人向けのロック)が流行ったことから、和製AORと呼ばれたこともあります。また大滝詠一『ロング・バケーション』や山下達郎『FOR YOU』がヒットした後は“リゾート・ポップ”と呼ばれることも増えました。シティポップ、もしくはシティポップスという言葉が一気に浸透したのは、国内での再評価ブームが動き出したゼロ年代から、という印象があります」

Q.4 シティポップは何から影響を受け、何に影響を与えた?

「音楽面で言えば洋楽のポップスからの影響大ですが、細かいジャンルでいうと、ロックやポップス、ソウル、ジャズ、フュージョン、ボサノヴァなど、幅広い音楽からのインフルエンスを取り込んでいます。そのミクスチャーの配合バランスによって、各アーティストのサウンド面の個性が出てきますね。時代的に一番密接に関わっているのは、’70〜’80年代のAORやフュージョンです。

また、この時代は、楽器やレコーディング機材の進化が目ざましかった時代です。最初は単音しか出なかったシンセサイザーが徐々に和音の音数を増やして行ったり、ドラム・マシーンやシークエンサーが誕生してどんどん複雑化しました。それによって音が分厚くなり、YMO以降はシンセや打ち込みを使ったサウンドも一般的になりました。シティポップにテクノ・ポップ要素が加わったのも、それ以降です。シティポップは優れたスタジオ・ミュージシャンによって演奏されることが多かったので、楽器の進化は音楽に直結していました。

そうしたシティポップスが広まっていくプロセスにおいては、TV CMなどとのタイアップが相乗効果を生みました。とくにこの時期は、社会意識や生活環境の変化、ヤング・カルチャーの発展もあって、航空会社やトラベル・エージェントのCMが話題になっていました。

シティポップが人気を得たことによって、歌謡曲や流行歌の楽曲にも、それ風の曲が増えましたし、アイドルたちが年齢的にオトナになっていく時に、そうした曲を歌う傾向が出てきます。また本来インストゥルメンタルで演奏されるジャズ・フュージョンにも、実力派シンガーを起用してヴォーカル・ナンバーにトライすることが増えました。

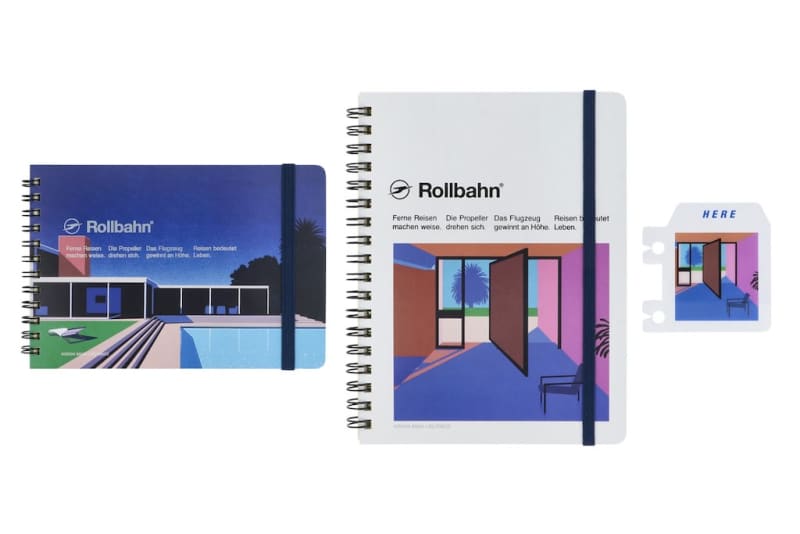

1980年代は、バブル時代に向けて社会やカルチャーが上昇機運にあった時期です。そうした空気の象徴として、またそれを鼓舞するものとして、シティポップがイメージ作りに貢献していました。永井博や鈴木英人、わたせせいぞうなどの人気イラストレーターの作品がレコード・ジャケットに使われたのも、そのシンボルという意味合いが強かったのです」

デルフォニックス「Hiroshi Nagai ロルバーン ポケット付メモL」1056円「Hiroshi Nagai ロルバーン ポケット付メモ横型L」1056円「Hiroshi Nagai ロルバーン ブックマーク」418円(すべて税込)

※一部売り切れている可能性があります。

Q.5 近年なぜ、またシティポップが話題になっているの?

「日本国内では、ゼロ年代後半頃からクラブ・カルチャーの一環として、DJたちの間で“和モノ”と称してシティ・ポップに注目する流れが徐々に大きくなっていました。テン年代中頃には、多くのコンピレーションCDもリリースされています。

しかしそれが爆発的な動きになったのは2017年頃から。竹内まりやの『プラスティック・ラブ』がネットやSNSでバズったのがきっかけです。それを追うように、松原みき『真夜中のドア〜Stay with me』も大ヒットしました。動画配信などによって日本のシティ・ポップが海外でも聴けるようになり、’80年代風のレトロ・モダンな音楽をディグしていた海外のDJたちが、気持ちよく踊れる音楽として、日本のシティ・ポップに着目したのです。さらに、自宅PCで音楽を作って楽しんでいるような海外のオタクたちが、シティ・ポップの曲をサンプリングに使ったり自作曲の元ネタにして、それがネット状で拡散していく現象が起きました。これは“ヴェイパーウェイヴ”と呼ばれます。

その結果、2019年には人気ラッパーのタイラー・ザ・クリエイターが山下達郎『Fragile』をサンプリングしたり、2022年には世界的に知られるR&Bアーティストのザ・ウィークエンドが、亜蘭知子『Midnight Pretender』を大胆に使用しています。直近ではやはりR&Bシンガーのクリス・ブラウンが、ハイ・ファイ・セットの『スカイ・レストラン』をサンプリングして注目されました。

一般的なヒット・チャートに登場するようなことはありませんが、コアな音楽ファンの間にはシッカリ浸透していますし、シティポップを掛ける人気DJのイベントでは、数百人規模のホールがフルハウスになっています」

Q.6 シティポップの代名詞となるようなアーティスト・楽曲を教えてください。

「先ほど挙げた竹内まりや『プラスティック・ラブ』、松原みき『真夜中のドア〜Stay with me』が筆頭ですが、泰葉『フライデイ・チャイナタウン』、大貫妙子『4:00AM』など、たくさんあります。アーティストとしては山下達郎が代表格。角松敏生や杉山清貴&オメガトライブがそれを追う感じでしょうか。でもDJたちが火付け役なので、まったく無名のアーティストだったり、有名シンガーでも全然注目されていない曲だったり、それこそ100枚しかプレスされなかった自主制作盤だったり、どこから当たり曲が出てくるかは全然予測できません。その当時はまったくヒットせず、アルバム1枚で消えてしまった間宮貴子や秋元薫のようなシンガーのアルバムが、再評価によりCDやアナログ盤で何度も復刻されることも起きています」

Q.7 なぜ、“シティポップの代名詞”とされるの?

「その前にひとつ注意しておきたいのが、日本と海外ではシティポップ観が大きく異なる、という点です。日本のシティポップ・ファンの平均年齢は40〜50歳代。つまり’70〜’80年代のシティ・ポップ黄金期をオンタイムで体験している音楽好きが多いのです。対して海外のファンは、最初はネットでシティ・ポップに触れているワケですから、20歳代の若い世代が中心です。しかもDJカルチャーからの勃興ですので、軽く踊れるようなグルーヴのある楽曲が受けています。まして歌詞は日本語ですから、何を歌っているかは分からない。タイトルやサビの部分の英語からイメージを膨らませて、ダンスしながら楽しんでいるワケです。さらに言えば、外国人はそのアーティストの立ち位置やバックボーンもよく知らないワケで、歌謡曲でもアイドルでもアニメ主題歌でも、音楽面でコミットできればそれでOKなのです。

そうした海外のシティポップ感覚が日本に逆輸入され、日本の若い世代のファンにも定着して、現在のシティポップ・マーケットの主流になっています。ですから国内では、シティポップ好きの間でもジェネレーション・ギャップが存在するのです。そうした世代格差を超越して幅広き支持を受けているのが、山下達郎、竹内まりや、吉田美奈子、大貫妙子、ブレッド&バター、角松敏生、オメガトライブなどですね。楽曲的な魅力が大事なのは言うまでもありませんが、グルーヴ感、そしてシンセや打ち込みサウンドとも親和性のある’80年代特有のキラキラしたサウンド・メイク、それが現在のシティポップには重要な要素でしょう。だからオールディーズ感覚が強い大瀧詠一のナイアガラ・サウンドや、歌詞がポイントのユーミンは、日本国内ではレジェンドでも、海外での人気は意外に高くないのです」

Q.8 20〜30代がいまシティポップを聴くなら、まず誰のどの曲から聞くのがおすすめ?

「ホントの入門編なら、まずは竹内まりや『プラスティック・ラブ』、松原みき『真夜中のドア〜Stay with me』、山下達郎の『Sparkle』『Ride On Time』あたりでしょうか。ベテラン勢をそこそこチェックし終えたリスナーなら、RYUSENKEIの最新作『ILLUSIONS』、土岐麻子のベスト・アルバム『PEPPERTMINT TIME』、ジャンクフジヤマのカヴァー集『憧憬都市〜City Pop Covers』といった、現在活躍中の中堅世代のシティ・ポップ作品が面白いと思います。

若手では Goodbye Aprilという4人組が、『真夜中のドア〜Stay with me』を作曲した林哲司さんとコラボレイトしたり、EPOとジョイント・ライヴを行なうなど、積極的に世代を超える動きを見せていて興味深いですね」

Q.9 20〜30代がいまシティポップを聴くなら、どのような再生機がおすすめ?

「入り口はサブスクリプションでもかまわないと思いますが、真面目に聴き込んでいくのであれば、レコード・プレイヤーをおすすめします。物理的な音の良さはCDの方が勝りますが、人の耳に優しく馴染みやすい音で鳴ってくれるのがレコードです。ただ現在は、気軽に1〜2万円でレコード・プレイヤーが買えますが、あれはあくまで初心者向けです。そこでアナログの面白さに気づくことができたなら、今度は10万チョイ越えぐらいの機種にグレードアップしていただきたいと思いますね。日本では住宅事情など難しい問題もありますが、ヘッドフォン・ステレオではなく、スピーカーをシッカリ鳴らして聴いて欲しいと思います。間違いなく、世界が広がるはずですから」

タワーレコード渋谷店

今回撮影に協力してくれた同店は、国内最大級の売り場面積と在庫数を誇る。CDやレコードなど、シティポップの音楽メディアが集まる。地下1階〜地上8階の店舗においてシティポップコーナーは3階。レコードやカセットテープは6階のタワーレコードが運営するレコード専門店「TOWER VINYL SHIBUYA(タワーヴァイナルシブヤ)」にて販売。

洋楽AORからシティポップ熱に火がついた

最後に、金澤さんとシティポップとの関わりについてうかがいました。なにをきっかけに、シティポップに接することになったのでしょうか?

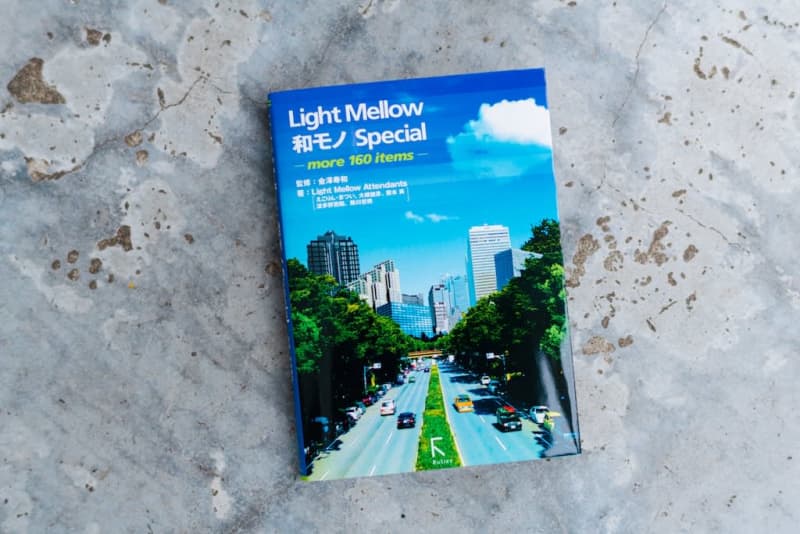

「1960年生まれなので、リスナーとしては、ほぼ黎明期からリアル・タイムでシティポップを聴いてきました。音楽ライターとしての仕事的には、もともと洋楽AORを得意分野にしてきたこともあって、ある時『日本のAORというくくりでコンピレーションを組めないか?』と相談され、レコード会社数社の共同プロジェクトを監修することになったのです。もう20年以上前のことで、この時は5枚のCDを選曲・制作しました。それを機に自分の中でもシティポップ発掘に火がついて、2004年に仲間と『Light Mellow 和モノ669』というシティポップのディスクガイドを発刊しました。それが数年の間に定価の3〜4倍のプレミア価格で取引されるようになりまして。そこで2013年に増補改訂版『Light Mellow 和モノ Special』を出したところ、あっという間にベストセラーになりました。それ以降何度か増刷を繰り返し、『Light Mellow和モノ・シリーズ』と銘打ったシティポップのコンピCDを30枚以上リリースしています」

個人的に思い入れのあるアーティスト・楽曲を教えてください。

「やはり、山下達郎さんは外せません。好きな曲が多すぎて選ぶのは難しいですが、初期の『SPACY』というアルバムが一番好きです。また角松敏生は学生時代の音楽仲間で、デビュー前から付き合いがありますので、どうしても客観視できない存在です」

ファッション、ゲームから書体にまで、さまざまなジャンルに及んでいる“平成レトロ”ブーム。その空気感を醸成するベースとなっているのが、シティポップといえるのではないでしょうか。まずは王道をサブスクで、そこから徐々にレコードで掘り下げていく……それが2020年代ならではの楽しみ方のようです。

Profile

音楽ライター / 金澤寿和

1970〜’80年代の都会派サウンドに愛情を注ぐ音楽ライター。CD解説や音楽専門誌への執筆の傍ら、邦・洋ライトメロウ・シリーズほか新作CDや復刻作品の監修、コンピレーション選曲などを多数手掛ける。現在はライフワークである洋楽AORのディスクガイド『AOR Light Mellow Premium』シリーズが進行中。人気ブログは毎日更新。

ブログ

『Light Mellow 和モノ Special -more 160 items -』

2004年に発行されたシティ・ポップのバイブル『Light Mellow 和モノ669』の増補改定最新刊。70年代前半から近年に至るシティ・ポップを網羅し、空前の世界的ブームの起爆剤となったガイドブック。

文=金澤寿和 構成・文=@Living編集部 撮影=鈴木謙介