「土砂災害(どしゃさいがい)」という言葉を見たり、聞いたりしたことはありますか?

このコラムでは、親子で一緒(いっしょ)に学べるよう土砂災害のしくみや対策(たいさく)をわかりやすく解説(かいせつ)していきます!

土砂災害(どしゃさいがい)とはなに?

災害(さいがい)には地震(じしん)や津波(つなみ)など色々な種類(しゅるい)がありますが、土砂災害(どしゃさいがい)とは、どのような災害(さいがい)なのでしょうか?

「土砂災害」とは、がけや斜面しゃめんが崩(くず)れることで、大切な人の命が奪(うば)われたり、おうちがつぶれしまったりすることがある現象(げんしょう)です。

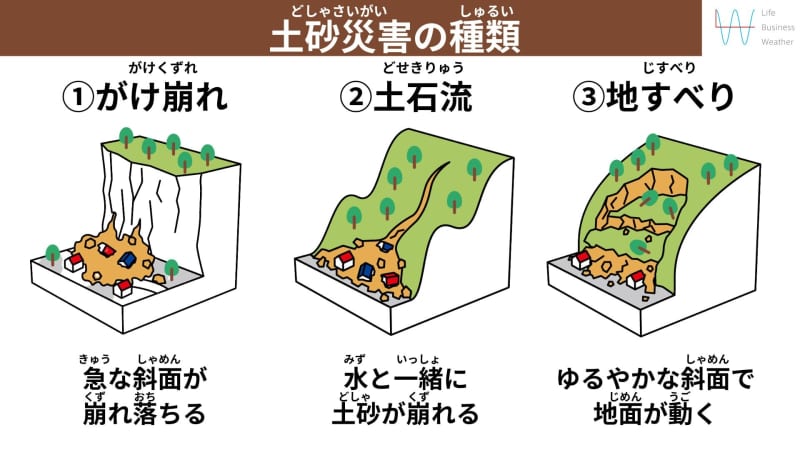

土砂災害は、大きく3種類(しゅるい)に分けられ①がけ崩くずれ、②土石流(どせきりゅう)、③地じすべりがあります。

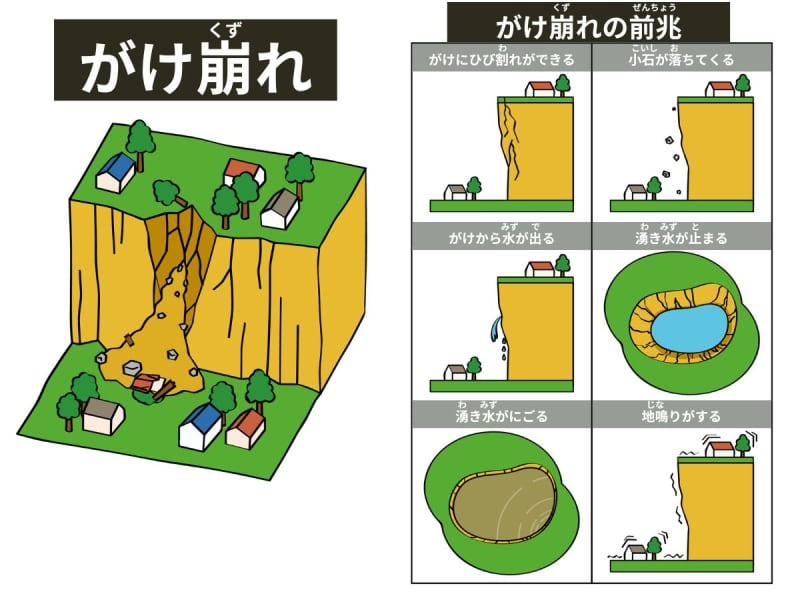

①がけ崩(くず)れ

急な斜面(しゃめん)が崩(くず)れ落ちる現象(げんしょう)です。

大雨が地面にしみこんだり、地震(じしん)の揺れなどによって発生し、崩(くず)れる速度が速いことが特徴(とくちょう)です。

②土石流(どせきりゅう)

大量(たいりょう)の水と土砂(どしゃ)が一緒(いっしょ)に崩れる現象(げんしょう)です。

大雨が原因(げんいん)となることが多く、土や石、砂(すな)などの土砂(どしゃ)が水と一緒に山や谷をかけくだります。

こちらもスピードが速く、広い範囲(はんい)で起きるため、大きな被害(ひがい)をもたらします。

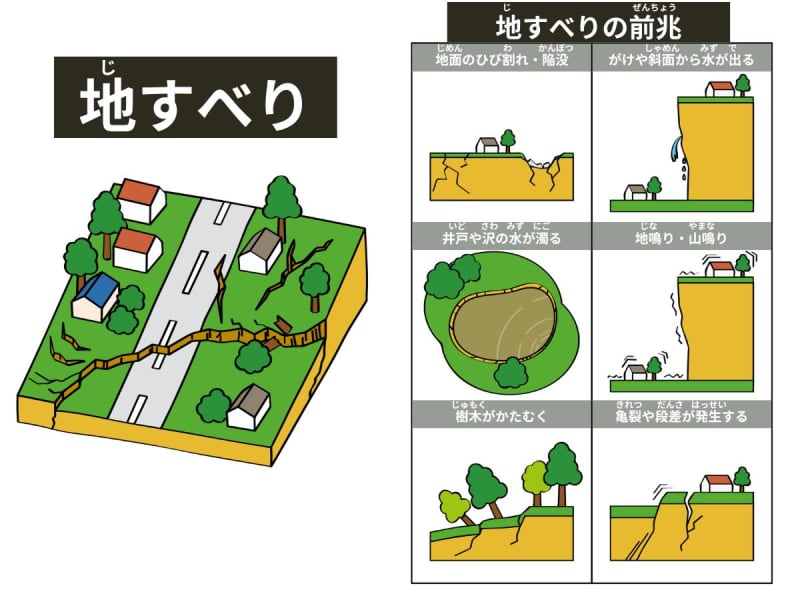

③地(じ)すべり

ゆるやかな斜面(しゃめん)で地面が動く現象(げんしょう)です。

雨や雪がとけた水がしみこむことで、広い範囲(はんい)の地面がすべり落ちます。

ふつうは目に見えないような、ゆっくりとした速度で起きることが多いですが、一気に動くこともあります。数十年も動き続ける場合や、地震(じしん)などがきっかけで突然(とつぜん)起きる場合もあります。

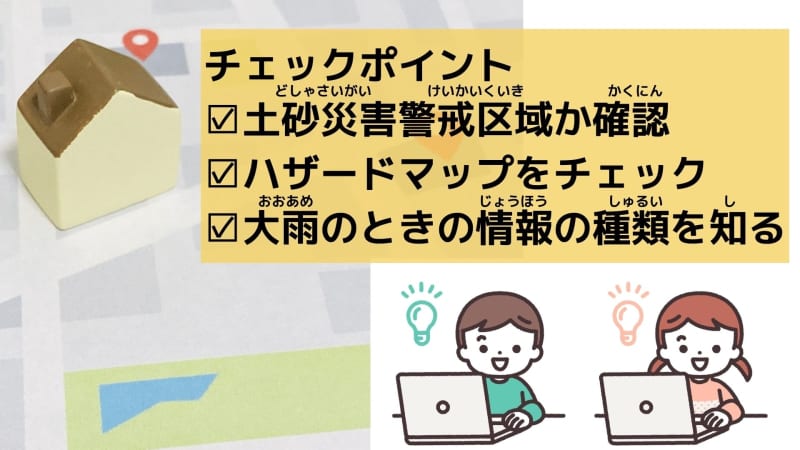

災害(さいがい)発生前の備そなえや対策(たいさく)のポイント3つ

全国で発生する土砂災害(どしゃさいがい)の回数は、増(ふ)えていく傾向(けいこう)があり、2013~2022年の10年間に発生した土砂災害(どしゃさいがい)の件数(けんすう)を平均化(へいきんか)すると、1年間に1,500件近くに達しています。

がけ崩(くず)れが、全体の半分以上となっていて、雨の季節を前に備(そな)えや対策(たいさく)をご家族で見直してみましょう!いつもの生活から備(そな)えておきたい土砂災害(どしゃさいがい)から身を守るポイントは大きく3つです。

①住んでいる場所が「土砂災害(どしゃさいがい)警戒区域(けいかいくいき)」かどうかを確認(かくにん)

まずは、住んでいる地域(ちいき)が「土砂災害(どしゃさいがい)警戒区域(けいかいくいき)」かどうか確認(かくにん)しましょう。

都道府県のサイトや国土交通省(こくどこうつうしょう)の「重かさねるハザードマップ」からもチェックできます。

②ハザードマップで避難所(ひなんじょ)とルートをチェック

危険(きけん)な場所から逃(に)げるルートを考えるうえで、市町村ごとにみられる「ハザードマップ」も参考にしましょう。近い避難所(ひなんじょ)でも斜面(しゃめん)のわきを通るルートになる場合は、少し離(はな)れていても安全に移動(いどう)できる避難所(ひなんじょ)も検討(けんとう)してみてください。

小雨(こさめ)の日に避難所(ひなんじょ)までのルートを確認(かくにん)すると、大きな水たまりで通りにくい道があるなど、気づきがあるかもしれません。

③大雨のときに出される情報(じょうほう)を知る

大雨が予想されると、さまざま情報(じょうほう)が発表されます。たくさんの情報(じょうほう)があるため、言葉を整理しておくとよいでしょう。そらくらでは、こちらのページでまとめていますので、大人と一緒(いっしょ)にチェックをしてみてください。

ポイントは「土砂災害(どしゃさいがい)警戒区域(けいかいくいき)」などがあるレベル4までに必ず避難(ひなん)することです。

警報(けいほう)が発表される場合に準備(じゅんび)を始めるなど、ご家族で避難(ひなん)までの流れを確認(かくにん)しておきましょう。

~直前に起こりやすい現象(げんしょう)~

・がけ崩(くず)れ

がけにひび割(わ)れができる、小石が落ちてくる、がけから水が出る、地鳴(じなり)がするなど斜面(しゃめんに異常(いじょう)が見られるなどがあります。

また、湧(わ)き水が止まったり、にごったりすることがあります。

・土石流(どせきりゅう)

山鳴(やまな)りや腐(くさ)った土のにおいがしたり、木が割(さ)けたり、石がぶつかり合ったりする音が聞こえることがあります。

また、川の水が濁(にご)り、流木が混ざったり、雨が続いているのに川の水位が下がるなどがあります。

・地(じ)すべり

地面がひび割(わ)れ、陥没(かんぼつ)する、樹木(じゅもく)がかたむく、亀裂(きれつ)や段差(だんさ)が発生するなどの前触(まえぶ)れがあります。

また、がけや斜面(しゃめん)から水が出たり、地鳴(じな)り・山鳴(やまな)りが聞こえたり、井戸いどや沢さわの水が濁(にご)ったりするなどの現象(げんしょう)が発生することもあります。

~「よこ避難(ひなん)」が難(むずか)しい場合は「たて避難(ひなん)」を!~

早めに安全に移動(いどう)できる場合は、避難所(ひなんじょ)などに行く「よこ避難(ひなん)」をまずは、検討しましょう。

暗くて足元が見えにくい場合や、すでに災害(さいがい)が起き始めている緊急(きんきゅう)のときは、「たて避難(ひなん)」を行ってください。このとき1階よりも2階以上に、斜面(しゃめん)から一番遠い部屋で過すごすようにしましょう。

<参考>

・東京都建設局「土砂災害とは」

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0084.html

・政府広報オンライン(閲覧日:2024年5月9日)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html

<そらくら関連ページ>

・いまの雨雲(あまぐも)の様子(ようす)をチェック

https://sorakura.jp/radar/

・かみなり雲ってどんな雲?夏の雲の種類(しゅるい)について

https://sorakura.jp/20230720101-2/