福島医大付属病院移植医療部は1日、院内に「移植医療支援室」を開設した。救命救急センターなどを持つ県内の医療機関に対し、脳死判定や臓器摘出の際に医師や看護師、検査技師らを派遣するなどの支援体制を構築する。遠隔医療支援システムの活用も検討するほか、普段からの連携を深め、脳死者が発生した場合の対応を明確にしておくことで、県内の脳死移植体制を拡充させる。

医大によると、県内で脳死下の臓器提供が可能な「5類型施設」は10施設以上ある。このうち、脳死下の臓器提供の経験がある施設は医大付属病院に竹田綜合病院(会津若松市)、いわき市立総合磐城共立病院(現いわき市医療センター)を加えた3施設のみ。体制が整っていない施設では、患者や家族に提供の意思があっても臓器提供を断念せざるを得ないケースが起こり得るという。このため支援室開設によって「5類型施設」との連携体制を構築。現状でこうしたケースがあるのかどうかも含め、脳死者の発生頻度などの実態把握や、各施設の課題の掘り起こしに着手する。

また、年4回以上の定期会合を設け、臓器提供者が現れた場合の対応についてマニュアルを作るなど体制を整える。経験豊富な専門家を招いた勉強会も計画する。今月下旬に初会合を開き、活動を本格化させる。

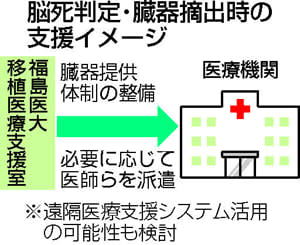

実際に脳死判定や臓器摘出を行う際の支援のイメージは【図】の通り。支援室には脳神経外科や肝胆膵・移植外科、小児外科などの医師や看護師、検査技師ら約40人が所属し、必要に応じて派遣できる体制を整える。高解像度のカメラによって映像や音声を時間差なく共有できる「遠隔医療支援システム」の導入も検討する。例えば脳死判定の基準の一つの瞳孔の反射などを確認したり、所見を共有したりできるようになる。

支援室には、県の臓器移植推進財団で長年活動してきた「移植コーディネーター」も兼務の形で在籍する。

医大によると近年、脳死下の臓器提供数は国内で徐々に増加しているが、人口100万人あたりの臓器提供数を比較すると米国は日本の67倍、韓国は13.8倍など差が大きい。都道府県別でも本県は常に下位に位置しており、県内で臓器提供が行われたのは過去5例(公表分)となっている。

医大付属病院移植医療部は2017年の設立以降、院内の臓器提供体制整備に重点を置いてきたが、県内の体制拡充が必要とみて支援室を開設した。田中秀明部長(57)は「脳死下での臓器提供が終末期医療の大切な選択肢の一つであり、提供された臓器が多くの命を救うことができるということを、もっと多くの人に知ってもらう必要がある」としている。