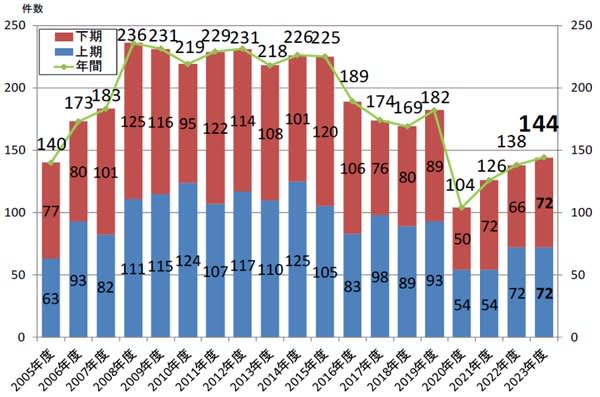

2023年5月の新型コロナ5類移行から1年、鉄道会社の業績は順調に回復しますが、困った事態も増えているようです。日本民営鉄道協会が2024年5月21日に発表した、「鉄道係員対する暴力行為の件数・発生状況」(2023年度/大手16社)。昨年度1年間の発生件数は144件で、前年度に比べ6件増加しました。

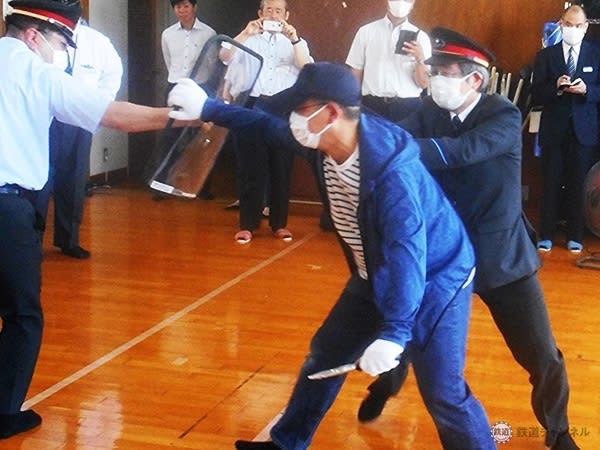

鉄道が舞台の傷害事件では、2021年に相次いだ小田急線や京王線での事件が社会に衝撃を与えましたが、鉄道会社に求められるのは迅速で的確な対応。各社は、異常時対応訓練に力を入れます。その中の一つ、千葉県の北総鉄道の駅社員が5月21日に千葉県警鎌ヶ谷警察署で受講した「駅係員向け護身講習」を取材。後段では、暴力事案の全体集計とともに、最近注目のカスハラ(カスタマーハラスメント)問題にも迫ります。

「安心して鉄道をご利用いただく」

北総鉄道の講習は、2021年の事件を受けて始まりました。「お客さまに安心して鉄道をご利用いただくため」と理由を説明。ベテランの駅長から入社数年の新人まで、20人ほどが参加しました。

講師は県警本部の専門家で、主なメニューは、酔客や不審者に対応する場合の護身実習のほか、盾(たて)や防刃(ぼうじん)手袋といった防護用具の使用方法、そして北総鉄道が導入を検討する「さすまた」の先行講習です。

講習前、警察側からわれわれにもお願いが入ります。「故意に事件を起こそうとする人を刺激する可能性もあるので、写真撮影は決められた場面だけ。申しわけありませんが、動画撮影はご遠慮いただきたい」。取材陣にも、一瞬緊張が走ります。

腕を捕まれた場合は相手の親指側に払う

民鉄協の資料を先出しすれば、鉄道係員が暴力行為を受けた時間帯で最も多いのは22時~終電の深夜時間帯。加害者の6割超が飲酒していました。「お酒を飲んでの車内で熟睡してしまい、終着駅で駅社員に起こされ思わず激高」といった事態が予想されます。

一般人でも役立つ講習のエッセンス……。不審者に対峙して腕や衣類をつかまれた場合の逃げ方で、相手の腕は親指側に払うこと。親指は1本、他の指は4本で、力の掛かり方は親指側が弱くなります。

相手に近付く場合は、正面からでなく斜め前から。正面からだと、足でけられる場合があります。斜めからだと、空いた手で防御できます。

その点も含め、最重要なのは相手との距離を取ること。相手が迫ってきたように場合は、すかさず後に引きます。

相手への声掛けは、暴力的な態度を取ってきた場合は極力大声で。「何をするんですか」と叫べば、警察など関係機関に連絡してくれる人も現れます。

勇気を持って行動したい

刃物を振り回すような事件への対応も実践します。北総鉄道が駅に備え付けるのは、盾と防刃手袋。盾は機動隊が持つ全身をカバーするタイプでなく、長さ90センチほどのポリカーボネート製。正面からの突きには十分な強度を持ちますが、横から手を回される可能性もあるので、十分な注意が必要です。

高強度ポリエチレン製の防刃手袋は、相手の突き出した刃物をつかめますが、手を引かれると切れてしまう可能性もあります。「相手と十分な距離を取り、接近は正面からでなく斜め前から」。講師の注意に、参加社員はうなずきます。

訓練を終えた社員の一人は、「刃物を突き付けられて怖かったが、実際の場面に出会ったら勇気を持って行動したい」と話してくれましたが、鉄道関係者の思いは当然「こんな場面は起きてほしくない」でしょう。

2020年度を底に増え続ける

ここからは民鉄協の発表で、鉄道係員に対する暴力行為の傾向を探ります。2023年度の民鉄大手16社の発生件数は144件で、前年度から6件の増。2014年度以降の10年間では下から4番目ながら、コロナの2020年度以降は一貫して増え続けています。

曜日別では日曜日が最多。時間帯別では、前述のように深夜時間帯が最も発生件数が多く、夜間(17~22時)、日中(9~17時)、朝(始発~9時)が続きます。

主な発生場所はホーム42%、改札33%、車内7%。通路や階段での発生もわずかにあります。発生状況別では、「迷惑行為を注意して」、「酩酊者に近付いて」、「けんかの仲裁」が上位ですが、「理由なく突然に」という理不尽な状況もみられます。

具体的事例は、「終電発車後に酔客がホームに向かったため、注意したら突然けられた」、「ホームでの携帯電話使用で口論になっていた利用客を事務室に案内して話を聞こうとしたところ、突然頭突きをくらわされ負傷」などが挙げられています。

カスハラ対応は社員・職員ファーストの企業姿勢表す

ラストはカスハラ。国土交通省は暴力行為とカスハラを同列に位置付け、2022年度の「鉄道係員に対するカスハラの発生状況」を初めて調査し、2023年12月に発表。年間で1124件が発生していました。

飲酒の有無は、「飲酒あり」(29%)、飲酒なし(49%。残りは不明)で、暴力行為に比べると飲酒なしの割合が高いのが特徴です。都道府県別件数は神奈川県、東京都、大阪府、埼玉県が上位に並びました。

主な事例では、「きっぷの払い戻しを希望した利用客が駅員の対応に立腹、自分のSNSに載せるとどう喝」、「車内検札時、未発売の席に着席していた乗客に座席の変更を依頼したら、『死ね、2度と乗らない』と立腹」などが挙げられます。

鉄道会社のカスハラ対応をめぐっては、JR東日本が2024年4月、はじめての「グループカスハラに対する方針」を公表、話題を集めました。

カスハラに該当するのは、身体的・精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、侮辱、暴言)や威圧的・しつような言動、土下座の要求など。こうした利用者には対応をせず、悪質な場合は警察や弁護士に相談の上で厳正に対処するとします。

私が暴力行為やカスハラ対応で思い出したのは、国鉄改革の1987年から1992年までJR西日本の初代会長を務めた村井勉氏(2008年逝去)の取材時。

アサヒビールの社長・会長を務め、新生JRに民間企業のあり方を伝えた村井氏は「鉄道はサービス業。『客商売を営む者が、客にものを言うとは何事か』の論調もあるだろうが、場合によってはもの言うことも必要。それが社会に責任を持つ真の民間企業だ」と話してくれました。

いささか話が広がり過ぎましたが鉄道会社の護身講習やカスハラ対応は、利用客とともに身内も大切にする「社員・職員ファースト」の現れ。それは本当の民間企業に向かう道。社会の十分に理解も得られるはずです。

記事:上里夏生