性別変更した元男性(Aさん)と、その2人の子ども(長女・次女)の親子関係を巡る訴訟の上告審の口頭弁論が5月31日、最高裁第2小法廷で開かれた。

これまで、一審の東京家裁判決ではAさんと2人の子の親子関係を認めなかった。これに対し、二審の東京高裁判決は長女との親子関係を認める一方で、次女との親子関係は認めなかった。

上告審の口頭弁論は二審の判決を変更する際に必要な手続きだ。次女との法律上の親子関係を否定した高裁判決が見直される可能性がある。

口頭弁論で、次女側は「(高裁判決で親子関係が認められた)長女と次女の間で不均衡が生じている状況を、裁判所が許していいのか」と訴えた。

双方に争い無し、それでも「訴訟」が続く理由とは?

一連の裁判では、子どもが原告となり、元男性のAさんを被告として、認知を求める形式が取られている。

Aさんは子どもを認知したいという意思があり、被告(Aさん)と原告(子ども)双方には争いがない。

しかし、離婚や認知などの身分関係について争われる「人事訴訟」では被告が請求を認諾することは認められておらず、訴訟を通じた司法の判断が必要となっている。

高裁は長女への認知のみ認める判決

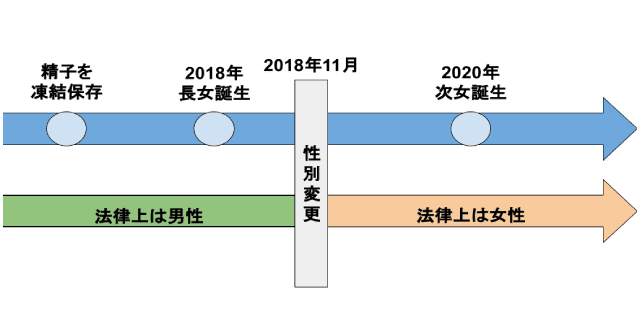

Aさんは、手術前に保存していた自身の凍結精子を使用しパートナー女性Bさんとの間に長女をもうけたのち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)に基づいて戸籍上の性別を変更していた。

性別の変更後にも凍結精子を使用し、Bさんとの間に次女が誕生。DNA鑑定ではAさんが長女・次女の生物学上の父親であることが認められていた。

2022年2月の東京家裁判決は、Aさんの認知を認めなかった。この判断は民法779条、787条が認知権者を「父又は母」と定めていることを根拠とする。すなわち、Aさんは認知の時点で性別を女性に変更しており「父」ではなく、2人の子を出産したわけでもないので「母」にもあたらないということである。

しかし、同年8月の東京高裁判決では、Aさんの性別変更前に誕生した長女については認知が認められた。これは性別変更後も「変更前の身分関係や権利義務には影響を及ぼさない」と規定した性同一性障害特例法4条2項が根拠となっている。すなわち、長女については出生時にAさんが男性であり「父と子」の関係が成立していたということである。

他方で次女については、出生時にAさんが「女性」であったことから「父」ではなく、生物学的な母子関係を認めるべき事由もないことから「母」でもないとした。

家裁と高裁、判断が分かれたポイントとは

家裁と高裁で判断が分かれたポイントは、Aさんの「法律上の性別」のうち「認知時の性別」と「子の出生時の性別」のいずれを重視するかにある。

家裁判決は認知時点でのAさんの性別に着目し、「認知時点で女性になっていたAさん」を長女と次女の「父」と認めなかった。

これに対し、高裁判決は長女と次女それぞれの、出生時点でのAさんの性別に着目し、長女についてのみ「出生時点で男性だったAさん」を「父」と認めた。

家裁判決も高裁判決も、いずれも長女・次女との間の「生物学上の親子関係」ではなく、Aさんの「法律上の性別」を重視した論理を採用したといえる。

6月21日に判決“親子関係の断ち切り”解消なるか

5月31日の最高裁における口頭弁論で、次女側代理人の仲岡しゅん弁護士は、生物学上の親子関係が重要であることを主張した。

その主な根拠は以下の3点に集約される。

第一に、法律の条文の解釈について。まず、民法779条・787条における、認知の主体である「父又は母」は、「法律上の男性である父」「法律上の女性である母」と解する必然性がないと指摘した。また、性同一性障害特例法4条2項も、性別変更後も身分関係を存続させることにより子に親がいない事態を回避して法的安定性をはかる趣旨であるとした。

第二に、社会実態としても、医療技術の発達や法改正によってすでに「法律上の男性ではない父」「法律上の女性ではない母」が存在していることを指摘した。

第三に、高裁判決の論理によると、長女と次女との間に不平等が生じ、子の福祉に反することを指摘した。すなわち、Aさんと長女の親子関係を認めながら次女について認めないとすると、まったく同じ方法で生まれたにもかかわらず、親の性別の変更という子にとって左右できない事情により、その立場が大きく異なることになる。子が親に対して当然に有する養育費請求権、扶養請求権、相続の権利等が長女には認められるのに、次女には認められないということになる。これでは姉妹間で不均衡が大きすぎるうえ、子の福祉の面からも望ましくない事態が生じると主張した。

Aさんと次女側に争いがなく、Aさんに認知の意思があることから「司法はあえて親子関係を断ち切るのか」と訴えた。

この日の口頭弁論をもって裁判は結審。6月21日に判決が言い渡される。