福島医大付属病院(福島市)は1日、移植医療支援室を院内に新設し、脳死下での臓器移植に関わる県内医療機関の連携体制をつくる。厚生労働省の事業採択を受けた。国内の脳死下臓器提供は増加傾向にあるが、県内は実績のある医療機関が限られ、都道府県別の提供数で下位となっている。支援室を中心に医療関係者の研修や医師・看護師の派遣などを進めて移植医療環境を向上させ、臓器移植を必要としている患者に適切な医療を迅速に届ける。

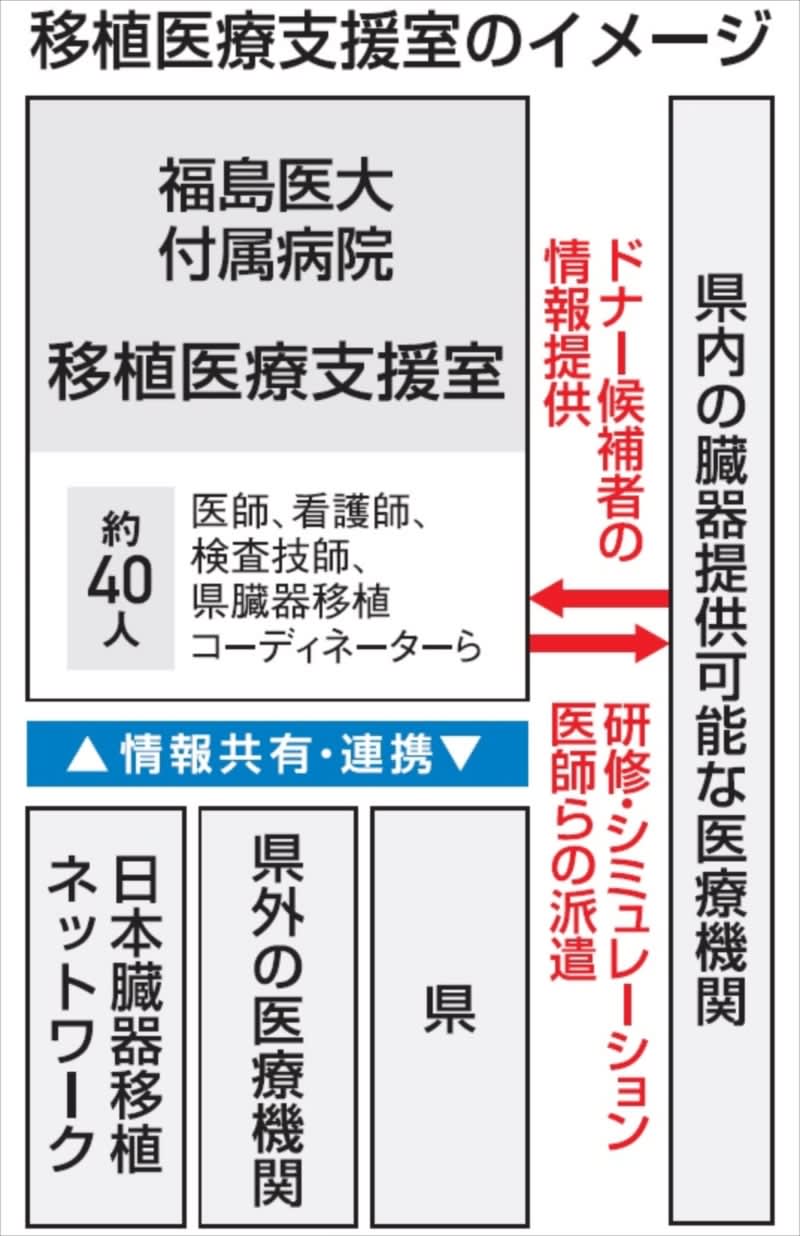

福島医大付属病院が31日、発表した。移植医療支援室のイメージは【図】の通り。臓器提供可能な医療機関からドナー候補者の情報提供を受け、必要に応じて脳死判定・臓器摘出時に医師らを派遣する。定期的な研修や会合を開催して各医療機関の状況を把握し、脳死患者の発生頻度や提供時の課題を分析。法的脳死判定のシミュレーションなども進め、県全体で医療技術の向上を目指す。

県や日本臓器移植ネットワーク、県外の医療機関とも情報を共有する。活動の中で遠隔医療支援システムの活用も検討する。構成員は脳神経外科や肝胆膵(すい)・移植外科、麻酔科などの医師や看護師、検査技師、県臓器移植推進財団所属の県臓器移植コーディネーターらで約40人となる。

全国の脳死下臓器提供数は1997(平成9)年の法施行後、年間10件前後で推移していたが、2010年の法改正で家族承諾による提供が可能となり大幅に増加。昨年は初めて年間100件を超えた。

ただ、福島県の累計提供数は6件。都道府県別の人口100万人当たりの提供数は最多の新潟県が21.6件であるのに対し福島県は3.3件にとどまる。県内には臓器提供が可能とされる医療機関が10カ所程度あるが、実績があるのは福島医大付属病院を含め3施設のみ。全国的に見ると、脳死判定や提供する臓器の評価に対応できる人材不足などを理由に提供を実現できない事例も起きており、県内でも医療機関同士の情報共有や連携の仕組みが求められていた。

内閣府の2021(令和3)年度の世論調査によると、自らが脳死判定または心停止で死亡と判断された場合に「臓器提供したい」との意思を示した割合は39.5%だった。半数を超える66.3%は自身や家族が入院した際に臓器提供に関する情報を知りたいと答えた。臓器移植への国民の関心は高まっている。

福島医大付属病院移植医療部の田中秀明部長は「脳死下臓器提供は特別なものではなく、終末期医療の大切な選択肢の一つ。県内の連携を強め、移植体制の拡充につなげる」と話している。