働き方、ライフスタイル……新型コロナウイルスがもたらした「変化」は数え上げればキリがないですが、「時間濃度」という概念が誕生したと思想家で投資家の山口揚平氏は指摘します。山口氏の著書『3つの世界 キャピタリズム、ヴァーチャリズム、シェアリズムで賢く生き抜くための生存戦略』(プレジデント社)より一部抜粋して、豊かさに関する人々の価値観の変化について論じます。

「お金より時間」という価値観

シェアリズムにおいては、お金に対する捉え方がまったく異なっている。そもそもお金は相対的に語るべきものである。お金がない人にとって、お金を得ることはとても価値がある。一方でお金持ちにとっては、よりお金を使わないように工夫する生活が、実は豊かな時間を生む。

新型コロナの流行を背景に、2020年くらいから人々の価値観に大きな変化が起こった。

それは「時間濃度」という概念の表れである。豊かで濃厚な時間、時間の密度の高さこそが人生でもっとも大切であるという価値観が表出してきた。

時間の豊かさを担保するものは、自然や身近な人との触れ合いや関係である。経済システム(価値交換システム)の中で、匿名資本たるお金を使うことは矛盾を引き起こす。お金は、文脈やつながりを匿名化し、断ち切ってしまうからだ。お金は豊かさのために使うものだが、使えば使うほど、逆に人と人との距離が遠くなるという矛盾が起こる。

豊かさの本性は「時間の密度」にある

平成が空間の時代だったのなら、令和は明らかに時間の時代だ。

平成のビジネスの目的は、距離という概念をゼロにすることだった。主役はインターネット、そしてLCC、新幹線のオペレーションが究極的に進化したのも平成だ(余談だが、新幹線の恐ろしさは車体の精巧さではなく、完璧なタイムマネジメント、そして天災や事故などのリスクマネジメントにある。ヨーロッパのTGVもすごいが、あれは先頭車両が後ろの客車を引っ張っているに過ぎない。新幹線はほとんどの車両が駆動している) 。

平成とともに始まったインターネットが牽引した、距離を問わないコミュニケーションは、コロナショックによる完全遠隔業務でとどめを刺した。

もはや東京の会社に在阪のまま就職し、定年まで勤め上げることも可能になった。これから人々は暮らしと労働を完全に切り分けて、前者はよりフィジカルに(風や波を感じる)、後者はよりヴァーチャルに(ネットやデジタルで完結させる)なってゆくだろう。

人類は距離を克服した。人類共通の敵として世界を一つにしたのだから、コロナは皮肉なものだ。人々の心の距離も縮まりつつある。残念ながらそれは同時に、土地が持つ独自性や民族の価値観・文化も一元化させてゆくだろう。

距離を克服した人間の関心は、自ずと時間に向かう。 すなわち時間という誰にとっても絶対軸であったものが変形し、歪み、伸縮性を持つということだ。

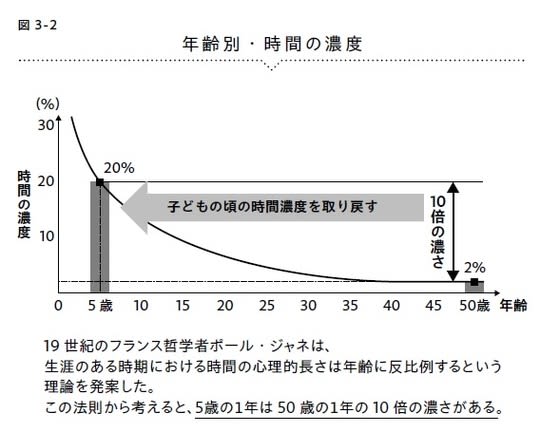

少々話が難しく感じるかもしれない。しかしたとえば、「人生100年時代」といわれて久しいが、そんな虚構を信じている人はいないだろう。人生の濃度(密度)でいえば、最初の50歳までが8割、残りの100歳まではせいぜい2割の濃度しかない(図3―2)。

[図3-2]年齢別・時間の濃度 『3つの世界 キャピタリズム、ヴァーチャリズム、シェアリズムで賢く生き抜くための生存戦略 』(プレジデント社)著:山口 揚平 P188

想像してみてほしい。10歳の頃の記憶はそのすべての日々が瑞々しく鮮やかに思い浮かぶが、40歳の頃の記憶など、3つも思いつけばいいほうだ。海馬に蓄えられている記憶の量からしてその程度のものなのだ。要するに、人生は年齢ではなく、その密度の積分である。坂本龍馬や三島由紀夫が崇拝されるのも、短く太い人生を生きたからだ。

フランスの哲学者ポール・ジャネは、「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例する」と言った。人生とは時間の長さだけでなく、その密度が大事であり、それこそが豊かさの本性であると彼は喝破したのである。

「意識」を意識することが時間の密度を高める

お金持ちは、医療によって200歳まで生きられるようになるかもしれない。

だが、時間の密度はどうだろうか。密度が高いことは直接的に幸福につながるとは言えないが、相関は大きい。幸福の要諦は「一体性」である。期待と実態の一体性、人とつながり笑い合い、悲しみ合う一体化の中にある。それは密度の濃い時間に近いとも言える。

布団屋の謳い文句はいつの時代も、「人生の3分の1は寝ているのだから、寝具には金をかけろ」だ。だが、この文言がうさん臭く思えるのはなぜか。意識を制御できない睡眠の時間がどれほど長かろうが、それほどの価値はないことを我々は直観しているからだ。

では、どうすれば時間をねじ曲げ広げ、縦横無尽に人生を味わい尽くせるのだろうか。

鍵を握るのは「意識」である。我々は「意識」を意識しなければならない。

「意識」という代物は高速で動き回る、まるで制御の利かない暴れ馬のような存在である。その意識を「留める」のが悟りであり、リトリートである。もしくは意識の焦点を他人に当てて相手の心を敏感に感じ取ること、意識をはるか上空に揚げて世界を俯瞰し、概念やイメージとして捉える思考力、意識を環境に向けて風や波や自然の営みを感じ取ること、その微細で大胆な意識の使い方が時間の密度を高めることにつながる。

瞬間瞬間の悲喜交々のあらゆる体験が、硬いレンガのように重なり合って重層な人生を作り上げる。 時間はお金で作り出すこともできる。だが、活発な意識は、それ自体をお金で作り出すことはできない。

「誰と会うか」の選択が幸福に直結する

この時代、人は人を選ぶ。会う人、過ごす人、職場(の人)、すべてをわがままに選択するようになる。なぜならそれが、時間の密度という幸福に直結するからだ。

嫌な顧客に営業することもやめる。たとえ大金をもらえても、人々はそれよりも豊かな時間を選ぶだろう。掘建て小屋の中で自分の好きな物と好きな人に囲まれる生活を選ぶ。教室で机を並べるようなバカバカしいことはなくなる。興味(意識)の方向性も知覚の繊細さも、個々人でまったく異なる。その平均の時間を過ごすような無駄はしない。残念ながら離婚も増えるだろう。だが、仮に婚姻制度が破綻しても、賢い人は一人のパートナーとの長期的関係が指数関数的に時間密度(幸福度)を引き上げると知っているから、丁寧に関係を育ててゆくだろう。

意識は人(や親)から受け取ったバトンであり、次へ渡すべきギフトだ。

時間が歪むなら、新旧の何を大事にするかということも変わる。一般的にアジアでは、目に見えない五感以上の知覚を大事にし、欧米ではきちんと言語化することが良いことと思われているが、欧米の欧(ヨーロッパ)はより古いものを大切にし、米(アメリカ)はより新しいものを評価する傾向がある。

しかし時間が歪むなら、これらの文化的傾向はどう変容してゆくだろうか。その過程を想像するのはとても面白い。いずれにせよ、時間の時代は、目に見えにくいものに価値が移るからこそ興味深いものになる。そこには資本が介入しにくいからなおさらだ。

話は尽きないがまとめよう。

時間の密度は幸福へ直結する。そして幸福の本質は主観にある。したがって人々はKPI

(Key Performance Indicatorの略。「重要業績評価指標」とされる、いわば中間目標のこと)を独自に設定し、それに基づいて生きる。それが短い人生なのか、長生きなのかは関係ない。

令和の時代、時間はもはや人々にとって一定でも平等でもない。それは個々人にとっての

「密度」という点において、まったく異なるものとなるだろう。

山口 揚平

ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社

代表取締役