この連載「中判カメラANTHOLOGY」第3回で「ライカS3」を取り上げたが、今回は少し時代を遡り、Sシリーズ最後のCCD搭載モデル「ライカS-E(Typ 006)」をご紹介する。

2014年、CMOSセンサー搭載のライカS(Typ 007)と同時に発売された本機は、ライカS(Typ 006)をベースに筐体トップカバーとダイヤルの色が変更され、エントリーモデルに位置づけられた機種である。

今回は実際にお使いの方から実機をお借りしたもので、メーカーのデモ機ではない点を補足しておきたい。

Sシリーズ独自のボディ

ライカSシステムの登場から2020年のライカS3まで、ほぼ形が変わらなかった台形デザインに目を向けていこう。単体で見るとそれなりの大きさではあるが、645判をベースにした中判デジタル機と比べるとかなり軽量・コンパクトに仕上がっている(バッテリー含む1260g)。少し前の135判フラッグシップ機とそう変わらない感覚である。

大きなグリップは指掛かりが浅く、そのまま片手で握ろうとすると心許ない。普段645の中判カメラにストラップを着けない筆者でも(手は大きい方である)今にも滑り落ちそうな不安に駆られてしまうほどだ。

ライカSのグリップは「握る」のではなく「添える」設計だと考える。左手にカメラの重量をあずけ、そっと右手を添えるとぴたりとフィットし、自然とシャッターボタンに指が触れる。ライカはきっと、M型ライカのように使って欲しいのだろう。

光学ファインダーとインターフェイス

ライカS3の記事でも触れたが、Sシリーズはとにかく光学ファインダーが素晴らしい。像の大きさと覗きやすさが絶妙で、中判デジタル機の光学ファインダーの中で最も機能的ではないかと感じている。標準のフォーカシング・スクリーンは、AF機でありながらマニュアルでもピント合わせがしやすく、ライカレンズの特性と相まって、美しいボケを見ながらの撮影が可能だ。

記録メディアはシリーズを通してCFカードとSDカードのダブルスロットを装備。本機ライカS-E(Typ 006)からはSDXCカード(64GB~2TB)に対応している点もポイントとなるだろう。

また、上の写真のように、テザー撮影用のUSB接続には特殊なコネクタを使用するため、専用のケーブルを用意しておく必要がある。

中判コダックCCDの最終形態

本機ライカS-E(Typ 006)は、2009年のライカS2から継続してライカ・プロフォーマットの3,750万画素コダック製CCDセンサーを搭載。多くのデジタルバック同様16bit記録と記載がある。Typ 006では画像処理エンジンが改良され、高感度耐性が向上しているとのことだ。

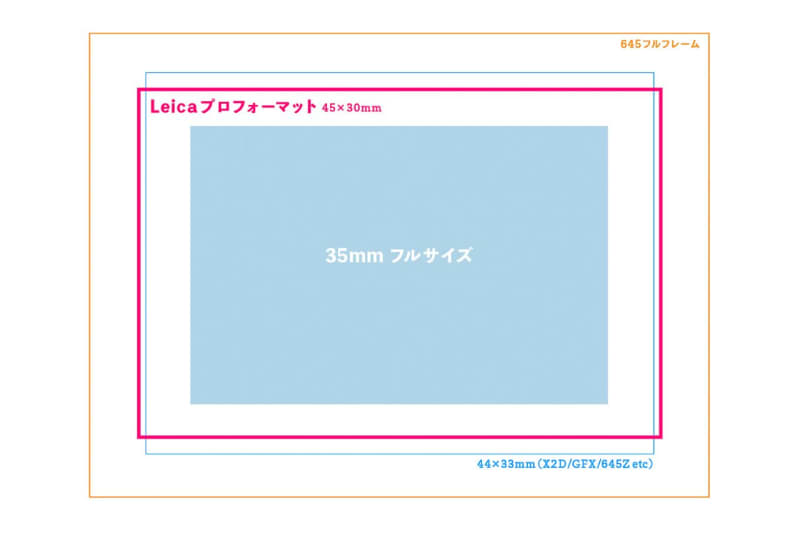

センサーサイズが45×30mmということで、現在の主流44×33mmよりも面積では若干小さくなるが、これはライカ版(3:2のアスペクト比)にこだわったためで、実質同じクラスのセンサーである。写る横幅はわずかにライカSの方が広い。

2009年~2013年の間、ライカだけでなくHasselbladやPENTAXからも「画素ピッチ6μ」のコダック製CCDセンサーを搭載したカメラが発売されている。機種ごとにセンサーサイズや記録bit数が違うため、特性は異なると思うが、世代的に撮像素子自体は近いものではないかと推察できる。

なお、ライカのCCD機はIRカットフィルターのコーティング剥がれ(センサー腐食とも表現される)が発生することで有名である。筆者もライカM9で発生しドイツ送りになった経験があるし、この連載のVol.15で紹介した「Imacon ixpress 132c」でも同様の問題が発生していた(CCDライカのデジタル部分は旧Imacon社が担当しているという話である)。今回の個体はフィルター交換済みのもので、実にクリーンな写りとなっている。

実写サンプル

プロ向けの業務機ということで、RAW現像で仕上げることを前提としたナチュラルな写りをする。DNG形式のRAWをCapture Oneで微調整しているが、色味などはそのままだ。最低感度のISO100では中判らしいクオリティだと言えるだろう。

近年は一部で「CCD幻想」が膨らんでいるが、この連載でも紹介してきたように、同時期の「コダック製CCD」と「ダルサ製CCD」でかなり傾向が違うという事実もある。CCDだから云々というよりも、その時代のコダックの画づくりと、ライカの思想が反映された結果ではないかと感じている。

ライカとしては比較的リーズナブルなお値段の標準レンズ「LEICA SUMMARIT-S 70mm F2.5 ASPH.」は周辺まで完璧に写るというタイプではないが、最短撮影距離が50cmと非常に使いやすいレンズだ。以前お借りした「SUMMICRON-S 100mm F2 ASPH.」もそうだったが、絞り込んで解像力を発揮するというよりも、絞りを開け気味で使う方が独特のキレがあるように感じた。

ISO200では解像感がわずかに落ちるものの問題のない描写だと思う。ISO感度を上げるにつれ中判らしい解像感とレタッチ耐性が損なわれてしまうが、現像ソフトの進化もあり、趣味であれば使い方次第で十分に実用できるだろう。ISO400辺りからカメラの背面モニター上でひどいカラーノイズが発生するが、そこに騙されずに見極めたいところだ。

仕事でお世話になっている方のお嬢様にモデルをお願いして、人物撮影を試してみた。これは中判一眼レフ全般にも言えることだが、実用範囲のAF性能を持っているとは言え、動く子どもにAFでピントを合わせるのは困難だ。MFを併用しながら工夫する必要はある。

帰宅後にデータを見て感じたのは、想定よりもダイナミックレンジが狭かったこと。他機種のハイライト耐性に慣れ過ぎて、それを前提に露出を決めてしまったのだが、飛んだように見えたハイライトが、本当に飛んでしまっていた。なかなか階調が戻らず、すぐに色が破綻してしまう。

こちらの写真も同様で、空のトーンが一切戻ってこなかった。もちろん露出を落として空の階調を残したカットもあるが、それはそれで求めている画とは違うのだ。筆者は決して白飛びが悪だとは思っていないものの、トーンのつながりもなく突然飛んでしまうのは好みではない。

基本的にCCDセンサーはシャドウ部にノイズが発生しやすいため「暗めに撮って現像で持ち上げる」方法は適さない場合が多い。筆者の場合、これまで使用してきた中判CCDのハイライト耐性に甘えて、肌のトーンを重視し少し明るめに撮る習慣があったのだが、今回はそれが仇となった(現代のCMOSセンサーは逆で、暗めに撮っておいた方が潰しが効く)。補足しておくと本機の最終型コダックCCD、シャドウ側の耐性は決して悪くない。

昨年テストしたライカS3には、十分なダイナミックレンジとハイライト耐性があったので不思議に思い、改めてライカのカタログを確認してみたところ、本機Typ 006は「12EV」のダイナミックレンジ、同時発売されたTyp 007は「15EV」のダイナミックレンジと記載がある。この3EVの差が如実に出ているのだろう。どんなカメラにも言えることだが、きちんと特性を理解して露出を決定する必要がある。

純正マウントアダプター各種

ライカSシステムには、他社の中判レンズがそのまま使える純正のSアダプター(各種)が存在する。非常に高価なものでもあるし、すでに入手困難ということで縁のないものと思っていたが、今回カメラと一緒に三種のアダプターをお借りすることができた。

コンタックス645レンズでは絞りの連動はもちろん、普通にAFが動作するため、何の制限もなく使うことができる。HasselbladのHCレンズにいたってはレンズシャッターまで機能してしまう優れものである。ライカSレンズには、CS(セントラル・シャッター)搭載モデルが存在することもあって、これが実現しているのだ。

Exifにもレンズ情報が記録され、Capture One上でレンズ補正が可能であったりと、夢のようなアイテムではあるが、実用上の問題点として、このアダプターを装着したままカメラの電源をONにすると、一定割合でレンズを認識しないことがある。アダプターを着脱するまで写真が撮れないので、慌てずに対処する大らかな心が求められる。

PENTAX 67用レンズは元々電子接点を持たないため実絞りでの使用となるが、ご覧のようにライカレンズとはまったく違う描写を楽しむことができる。これらをライカ純正品として販売したことは実に興味深い。

まとめ

第一印象は、小型ボディによる軽快さと、光学ファインダーの美しさ。演出を控えたナチュラルなデータには好感が持てる。

カメラの起動時間は6~7秒程で(他の中判デジタル機で慣れているとは言え)頻繁に電源を切る使い方ではストレスを感じる部分もある、異様なほど持ちの良いバッテリーを信じて使う方が賢明かもしれない。

グリップが握りづらいと書いたが、いろいろと試した結果、ハンドストラップを着けて持ち歩くのが個人的にはしっくりきた。若干手ブレが気になる部分もあり、状況が許すならば1/250以上をキープしておきたいところだが、以前テストしたライカS3よりも画素数が少ないせいか、ブレが目立ちにくい印象もある。

他社の中判デジタルとは明らかに異なる特徴があるのも面白い。中判は絞ったときの立体感が魅力だと思っているが、このカメラではどんどん絞りを開けて撮りたくなる(筆者はF4~F4.8辺りが好みだった)。「握る」のではなく「添える」グリップ形状も含めて、業務用の中判デジタルバックとは方向性が違う『M型ライカのスピリット』を随所に感じるカメラである。

2023年にライカS3のディスコンが発表され、現在ライカはミラーレスの新型Sシステムを開発中だ。人気のミラーレス機『ライカSLシリーズ』の進化を鑑みるに、新型Sはかなり完成度が高い状態で登場するのではないかと、今後の展開が楽しみである。

* * * *

蛇足だが、ライカ製品には「Typ 006」のように番号が振られていることが多い。この「Typ」はドイツ語の綴りであり「タイプ」ではなく「テュープ」と発音するのが正しいようだ。ドイツ語を専攻していた某代理店の方に教えていただいた知識を、ここで皆さんと共有しておきたい。

富永 秀和|プロフィール

1983年福岡生まれ。グラフィックデザイナーから転身した職業フォトグラファー。2013年に中古購入した中判デジタルでその表現力の虜となる。福岡のシェアスタジオで経験を積み2022年に上京。

総合格闘技(MMA)ファン。