東京都企業立地相談センター(東京都江東区)は5月30日に、ウィングロボティクスに対して行った取材の内容を同センターのウェブページにて公開した。

協働ロボット導入の課題を解決するベンチャー企業

ウィングロボティクスは、生産効率化のために人間と並んで作業する「協働ロボット」を、とりわけ人手不足が深刻な中小企業の工場などにサブスクリプションで提供しているベンチャー企業。同社の取材では、代表取締役社長である馮麗萍(フォン リーピン)氏に、事業内容や協働ロボットの展望、立地のメリットなどを聞いている。

馮氏は、協働ロボットについて

日本には協働ロボットの特性が活かしやすい環境があります。多品種・少量生産を行う工場が多いことに対して、協働ロボットならモデルチェンジがしやすくフレキシブルに対応できる、スペースが狭い工場の多さに対してはコンパクトで設置がしやすい、高齢化・IT人材不足に対しても専門人材以外でも扱いやすい、など協働ロボットならではのメリットが適しているのです。

と語る一方で、

協働ロボットのメーカーによって操作方法が異なるため、操作するロボット技術者(SIer:システムインテグレーター)は、メーカー別に操作方法を学ばなければなりません。さらに、そもそも日本のロボット技術者は1~2万人ほどで、日本の人口の約0.0002%にしか相当しないことが大きな障壁になっています。私たちはそうした課題のクリアを目指して、協働ロボットのアプリケーション開発に取り組みました。

と述べており、導入には課題もあるという。

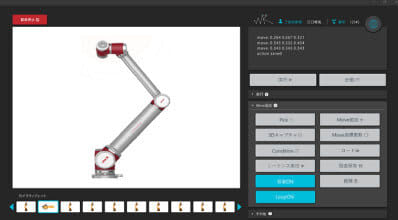

同社は、協働ロボットの遠隔制御システム「WING-Bot」の開発によって、離れた場所からSIerが協働ロボットを操作・監視できるようにしているため、導入先の製造現場に専属の管理者を置く必要はない。

馮氏によれば、「WING-Bot」が特に真価を発揮するのは「チョコ停」が発生した時だそうで、

協働ロボットは並んで働いている人間の安全を担保するため、ほんのわずかでも接触したり、何らかの異常が発生したりすると、ただちに停まる機能を備えています。これがチョコっと停まる=「チョコ停」です。チョコ停するたびに製造ラインがストップするわけですが、遠隔地からすぐに我々の技術者が復旧させることができるため、停止時間は最小限で済み、労働生産性を損なうことがありません。

と語っている。また、同社が採用しているサブスクリプションについては、

現在のα版では、月額制で1台約10万円台~と比較的ローコストで済む上、最短1日程度で導入でき、現場の作業をさほど停滞させることがありません。導入時に必要なパーツの設定やプログラミングはもちろん、導入後のトラブルも当社の担当者が対応します。次のβ版では、カメラとAIを備え、つかむべき部品等がなくなったら自ら判断して作業を終了したり、最短経路を計算して作業したりする「自動計画」ができることも特徴です。

と語っており、ロボットの作業履歴はデータ化して蓄積されるため、正確に再現させることも可能であり、協働ロボットを導入できればベテラン職人の退職後、仕事が滞るといった事態は起こりにくく、技術継承、世代交代がスムーズに進むと考えられる。

あわせて馮氏は、同社が開発拠点を置く東京都立産業技術研究センター内の製品開発支援ラボについて、

本当にたくさんのメリットがあります。まずは、エレベーターのサイズが大きく、ロボット搬出が容易なのはロボティクス系企業にとって大きな恩恵です。また、隣りのテレコムセンター内に設けられている5G基地局の存在は、当社のロボット遠隔制御に欠かせません。さらに、試作加工室の3Dプリンターや旋盤、ボール盤、自動研磨機など多くの機械を無料で使えることも魅力です。

と高く評価した。さらに、

24時間利用可能で好きなだけ仕事を続けられる、展示会に出展する機会に恵まれている、多様なメンターによる各種アドバイスを受けられる…といったメリットのほか、同じラボ内の他入居企業との“提携”もここならでは。AI、ロボティクス系企業が多く、取り組んでいる分野に共通項が多いため、互いに共有する情報が非常に有意義です。「確かあの領域についてよくご存じだったはず…!」と思い出し、直接訪ねて教えていただくことも珍しくないですね。もちろん、お互い様なので、他社さんがヒアリングにいらした時はできる限り協力しています。

と語っている。