家庭の経済状況で左右される「子どもの体験」

子ども時代にしかできない体験と聞いて頭に浮かぶのは公園で遊ぶこと、自然体験、スポーツ少年団やスポーツの習い事で体を動かすことではないでしょうか。親世代が子どもの頃はそこに町内会の活動も加わっていました。

時代は変わっても、様々な経験を通して成長していきます。しかし、昨今は子ども達の間で「体験格差」が広がり、それに伴い子どもの精神面の影響も指摘されています。

そこで今回は、夏休みを控えて子ども時代の体験の重要性や、どのように体験を積んでいくことができるかを考えていきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【体験格差】子ども時代の体験は、成長してからも影響を及ぼす

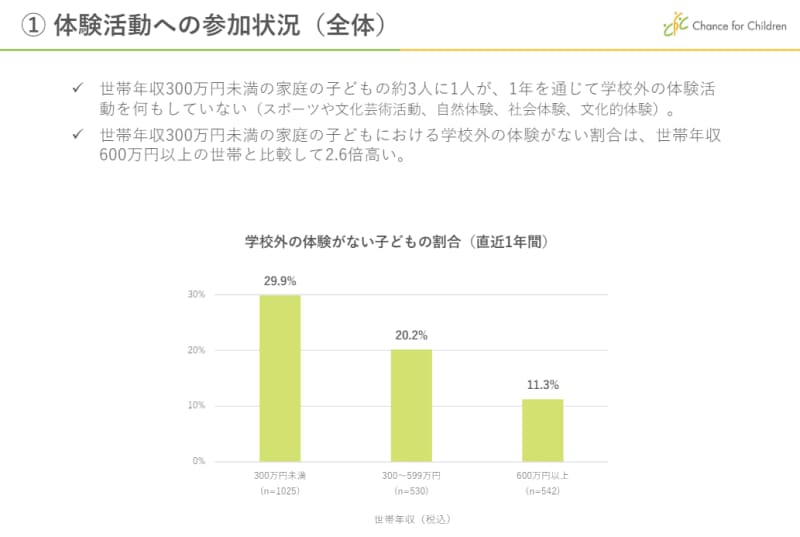

公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」が2022年10月に小学生の子どもがいる全国の保護者2097人に対してインターネット上でのアンケート調査を実施したところ、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの約3人に1人が、1年を通じて学校外の体験活動を何もしていないことが分かりました。

また、文部科学省が2001年生まれの子ども2万人を対象とした18年間に及ぶ追跡調査「21世紀出生児縦断調査」でのデータを用いて子ども時代の体験が成長にどのように影響するのかを分析し、その結果をを2021年に公表しました。

それによると、子ども時代の体験を通じて以下の意識、感情を育むことが分かりました。

- 自尊感情・・・自分に対する肯定的な感情

- 外向性・・・自分を活発だと思う気持ち

- 向学的な意識・・・勉強や授業が楽しいという気持ち

- 精神的回復力・・・新しいものを追求する性格、感情の調整、将来に対して前向き

こうした感情は受験そして社会に出て困難と立ち向かい、乗り越えていく際には不可欠なものです。

子ども時代の体験で、自然体経験が多いと「自尊感情」「外向性」を伸ばし、農業体験やボランティア活動は内学的ない式が高くなり、異年齢の子どもや家族以外の大人と遊ぶ機会が多いと「自尊感情」「外向性」が育ち、動物園や演劇鑑賞、スポーツ鑑賞といった文化的体験は全ての感情が高まることも分析結果から判明しています。

このことから、子どもの頃に多様な体験をしていくことは人格形成に良い影響を与えることが分かっています。

【体験格差】経済状況で左右されてしまう「子どもの体験」

先にお話ししたように、文部科学省による「子ども時代の体験が成長にどのように影響するのか」を分析した結果、子ども時代の体験を通じて育まれる意識や感情があることがわかりました。

しかし、学校以外での体験は、家庭の教育方針そして経済状況にも左右されます。

経済的に余裕があれば子どもの成長にプラスになる習い事に通わせることや家族旅行、自然体験と小学生時代に色々と体験させられます。

しかし、経済的に厳しい家庭の子は学校での行事のみになりがちで、習い事を含めて休日や長期休暇に特別な体験をさせることが難しいです。

筆者の子ども時代もそうでしたが、家計が厳しいと外食などがかかるので、基本的に休みの日はお金のかからない図書館で半日過ごすか、家で過ごすか近所のスーパーに買い物に出かけるくらいでした。

平日の放課後の過ごし方も親世代の頃とは随分と変わりました。皆が公園で集まって体を動かして遊ぶ機会も減っています。ゲーム機を持ち寄って遊んでいる子の姿も珍しくありません。

また、学童保育で過ごしている子の中には曜日によって学習塾やスポーツや音楽系の習い事をして過ごす子もいます。「みんなで集まって遊ぶ」が難しい時代となり、習い事、家族で遠出する回数の違いと平日休日問わず子ども達の間の体験の差が広がっています。

【体験格差】経済的な問題に左右されにくい「体験」を積むには、親が積極的に情報収集する

子どもが何かしらの体験をするには多少なりともお金が発生することがあります。しかし、お金のせいと諦めてはいけません。

経済的な問題に左右されにくい「体験」を積んでいくには親が積極的に情報収集することが必要です。

まず、子ども向けの体験ができるイベントを探していきましょう。インターネット等で簡単に検索できるので、以下のような気になるイベントがないかチェックしてみてください。

- 自治体が主催する自然体験教室など

- 地域のNPOが運営する体験型イベント

- 企業が関わるイベント

- 子ども支援団体が提供するプログラム

このほかにも児童館や公民館に置いてあるイベント開催を伝えるポスターやイベントにも目を通してみるのもおすすめです。地域密着型でボランティア活動や歴史を学ぶ講座など様々なイベントを開催している団体があるからです。

子どもにプラスになるイベントを探し、参加できそうなものには申し込みをしてみましょう。

そして、普段の生活の中でもできることはあります。家庭菜園や親子で料理を作ることも立派な体験です。そして、近隣の図書館や科学館など無料や安価に利用できる施設に足を運び、費用を抑えて親子で文化的体験もできます。

物価高を気にせず、身近なところでできる「体験」も立派な体験です。お金に余裕がないことで全てを諦めず、子どもが楽しめる施設に出向いてみましょう。自治体の文化施設では夏休み期間中には子ども向けのイベントを開催するところも多いので、日程を確認するのもおすすめです。

【子供の体験格差】夏休みに向けて、子どもがどんなことを経験できるか考えよう

6月となり、子どもがいるとそろそろ夏休みの過ごし方を考え始める頃です。

物価高騰の煽りを受けて以前と同じ感覚で家族旅行に出かけるのも難しく、「子どもに色々と経験させられない」と心配になります。

しかし、体験が子どもの成長に欠かせない重要なものだという認識が浸透してきています。

教育サービスを提供する会社のイベントだけでなく、自治体や地域のボランティア団体、NPOのイベントも増えています。そうしたものを上手に活用して子ども時代にしかできない体験をしていきましょう。

夏休みは長期間に及び、子どもにとって記憶に残る季節休暇です。「あの夏、どのようなことを経験したか」は大きくなってもしっかり覚えています。忙しい合間でも何かしらの体験をさせたいですね。

参考資料

- 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 子どもの「体験格差」実態調査 最終報告書

- 文部科学省「21世紀出生児縦断調査」より「令和2年度青少年の体験活動に関する調査研究結果報告」

- 文部科学省 「令和2年度 青少年の体験活動の推進に関する調査研究」(21世紀出生児縦断調査を活用した体験活動の効果等分析結果) 報告パンフレット(概要)