海外メーカーから老舗店まで、ライバルの多いスイーツ業界で売り上げを伸ばし続ける「久遠チョコレート」。全国60拠点・40店舗で働く従業員約700人の6割近くが、障がいのある人たち。多様な人々が作るチョコレートは、有名百貨店に認められて催事に出店するほど高い品質を誇ります。

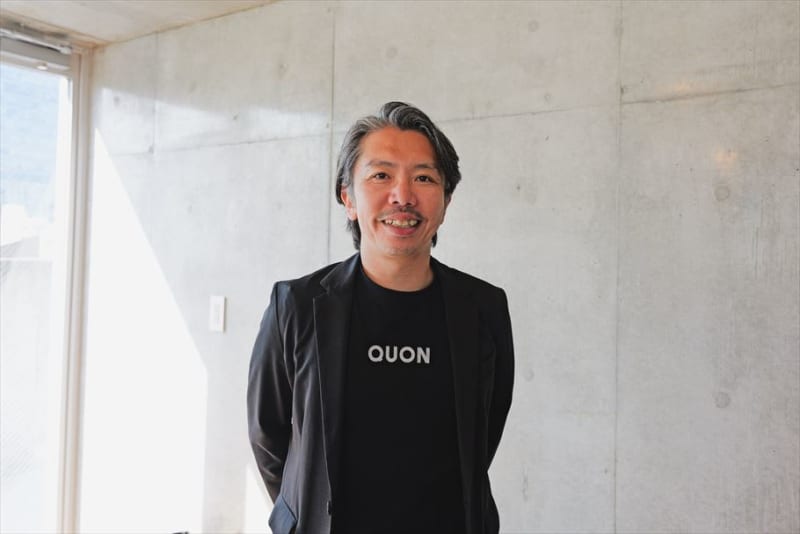

今回話を聞いたのは、今も製造現場に立つことがあるという代表の夏目浩次さん。障がいの有無で雇用を分けず、凸凹のある人たちに「稼げる場所」を作っている理由や、ブランドの今後の目標を伺いました。

「月給1万円って、おかしいよね」

一般企業での就労に困難を抱える障がい者が働く「就労継続支援事業所」。そうした事業所で働く人たちの驚くほど低い給料の金額を、想像できますか?

就労継続支援B型事業所の平均工賃は、1時間につき233円。月額で1万6千円ほどと、一か月の食費にも満たないような金額です。

その一方で、久遠チョコレートの直営店で働く障がい者の平均賃金は月16~17万円。全国平均の約10倍以上の給料をスタッフへ支払っています。

夏目さんは久遠チョコレート以前も、パン工房を立ち上げて障がいのある人が働きやすい環境を提供していたそう。そのパワーと行動力の背景にどんな高い理想があるのか…と尋ねると、少し意外な答えが返ってきました。

「僕は別に、特別な考えを持っているわけではないです(笑) ただ、『1か月働いて得られる給料が1万円でいいのか?』と考えたときに、『そんなのいいわけないよね』って思うんですよね。

はじめにパン屋をやっていたときも、“働いたらきちんと稼げる場所”というのを考えて経営していました。複雑な思考も、障がい者の権利を主張したいとかもなくて、ひたすら進んできた感じです」

誰も置き去りにしなくていいチョコレート

外から見れば、成功していたように思えるパン工房時代。しかし夏目さんは次の事業を探しており、それが都内のハイエンドホテルや高級ブランドのチョコを手掛けるショコラティエ・野口和男さんとの出会いにつながりました。

「パンの製造は時間に追われる作業が多く、マルチタスクになって発酵に失敗したり、焦げたりしてロスが生まれることが多々ありました。そのスピード感に合わない人を置いていかないと一定の生産数を上げることができなかったので、『何かほかにいいものはないかな?』とずっと探していました。

そのときに参加した異業種交流会で偶然、野口と出会ったんです。僕はそれまでパティシエとあまり関わりがなかったのですが、彼は自分で“チャラ爺”と名乗っていて、面白そうな人だなと感じたんですよね。

機械職人から40代半ばで転身した野口から『チョコレートは正しく材料を使ってロジカルに作れば、誰でも美味しいものを生み出せる』と聞いて、とても興味をひかれました。彼が趣味で改造したスポーツカーに乗り込んで、すぐにラボに行きましたね。

彼のラボでは、日本語学校の学生をはじめとするいろんな人がシンプルな工程を繰り返してチョコレートを作っていました。ベテランのショコラティエばかりが働いているわけではなかったんです。それを見て『これだ!』と思って、彼の仕事の一部を請け負いながらチョコレート作りを始めました」

カカオの個性と “日本の面白さ”に向き合って

しかし、いくらチョコレートが“理論的なステップを経れば美味しく作れる”といっても、実際に美味しく、多くの人に愛される商品を作るのは至難の業。ライバルの多いスイーツ業界で売れるチョコの秘密は、一体どこにあるのでしょうか。

「野口によく教えられていたのは、『カカオとちゃんと向き合え』ってことですね。『お前が“人と人がもっと向き合えるように”って話していたのと同じだ』と言われました。

すべてのチョコレートを同じ温度で溶かして同じ温度で成形すればきれいに仕上がるかというと、そうではないんですよね。結局はカカオも生き物なので、“このチョコは50度だけど、このチョコは52度”みたいにそれぞれの癖や個性をとらえながら、細かく調整しています」

2021年オープンの「QUON chocolate パウダーラボ」も、チョコレートの美味しさを支える場所。チョコレートのフレーバーとして使う茶葉や果実を加工する工房です。

重度障がい者も活躍できる職場として立ち上げたこの工房で、彼らが取り組むのは“作る”ではなく“壊す”仕事。日本の素材の良さをさらに引き出し、“壊す”ことが立派なもの作りとして貢献してくれていると、夏目さんは話します。

「うちのテリーヌに使うお茶の粉は、パウダーラボで石臼を使ってスタッフ一人一人の手によって挽いています。かつては機械で粉砕していたのですが、手作業で丁寧に挽くことで素材の旨味を壊さず、まろやかな風味を残せるんです。

また、パウダーラボができたことで、厳選した小ロットの素材も使えるようになりました。以前は素材の粉砕は外注していたため、小ロットの素材は受け付けてもらえず、異なる産地同士の素材も混ぜざるをえませんでした。

今は、少ロットの素材でもスタッフが別々に挽いてくれるので、全国各地で見つけた素材を“○○産ほうじ茶”“◎◎産いちご”というふうに個別表記できます。

それに、機械挽きだとお茶の葉の30%ほどにあたる硬い茎の部分は捨てられてしまっていたのですが、手作業なら100%挽けるように。ムダがなくなり、茎の栄養も丸ごととれるようになりました。手作業は非効率なようでいて、うちの会社ならではの強みになっているんです。

日本って面白いしいろんな魅力的な食べ物があるのに、みんなまだまだそれに気づいていない気がするんです。日本人が気づいていない日本の面白さを、チョコレートを通して伝えていきたいですね」

“単純な考え”を広めたい。上場で社会にインパクトを

インタビューの最後に聞いたのは、久遠チョコレートの今後の展望。夏目代表からは、上場への思いとその背景も語られました。

「うまくいかないことや得手不得手を『いいんじゃない?』と許せるかが重要なのだと思います。きれいごとばかりではやっていけないし、現場でも日々いろいろな課題が生じるけれど、ちゃんともがいていくことを大切にしています。

上場を目指しているのは、もっと単純な考えを世の中に広めたいからです。誰もが“1+1は?”と聞かれたら“2”と答えるはずなのに、難しい方程式を入れることで、“障がいがあるから1+1=1.4”みたいに0.6欠けてしまうのはおかしいですよね。

障がいがどうこうとか関係なく、“働けばちゃんとお金がもらえる”シンプルな世の中になってほしいんですよね。ブランドの上場によって、 “いろんな人が働くことも、いろんな人が稼ぐこともできるんだ”と社会にインパクトを与えたいです」

障がいの有無を特別に考えず、ただひたすら素材や製法を追求し、良さを活かして美味しい味わいを実現している久遠チョコレート。最後までこちらの話に何度もうなずき、言葉を拾いながら答える夏目さんの姿から、目の前の人に真摯に向き合う大切さを改めて学びました。

夏目浩次

久遠チョコレート代表

1977年、愛知県豊橋市生まれ。大学・大学院でバリアフリー都市計画を学ぶ。2003年、豊橋市において、障がい者雇用と低賃金からの脱却を目指すパン工房を開業。より多くの雇用を生み出すため2014年、久遠チョコレートを立ち上げ、わずか10年で60拠点に拡大。第2回ジャパンSDG’sアワードにて、内閣官房長官賞を受賞。著書に『温めれば、何度だってやり直せる チョコレートが変える「働く」と「稼ぐ」の未来』(講談社)がある。

三月

ウフ。編集スタッフ

メンバーの記事一覧

カスタードとお固めのパンが特に好きな148cm。ライター出身、ワクワクしながらメディアを作ってます。毎日おいしいものに出会えて幸せです。