高齢出産の3つのメリット、3つのデメリットをご紹介

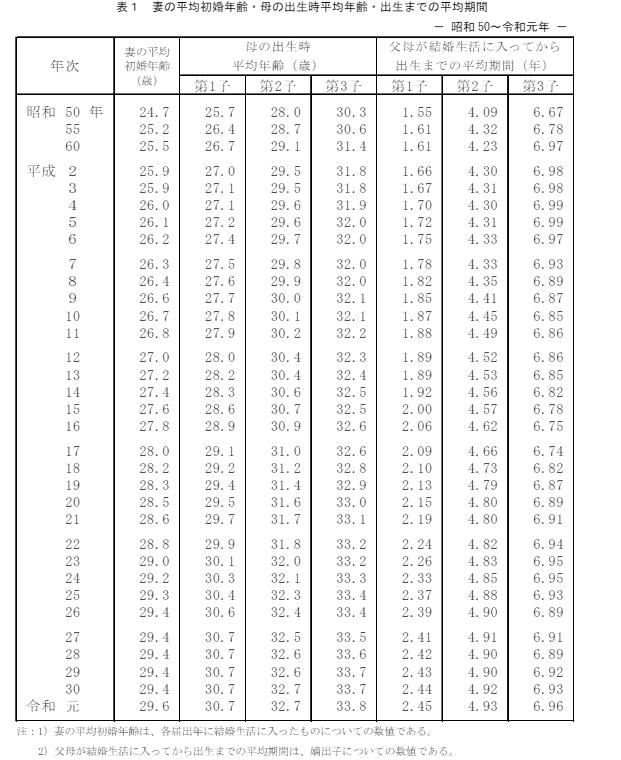

晩婚化が進めば第一子の出産年齢も高くなります。いわゆる「晩産化」です。厚生労働省の人口動態調査によると1970年代から80年代以降は第一子出産時の女性の平均年齢が右肩上がりで高くなりました。しかし、近年はその傾向も鈍化しています。

出産年齢が遅くなることで不妊症のリスク、母体への影響が無視できないことが世間一般に認知されてきていることも考えられます。初婚年齢は同調査の令和4年の平均初婚年齢は、夫 31.1 歳で妻 29.7 歳とこちらも直近の平均値に大きな変動はありません。

結婚後も働く女性も増えているものの男性の育休制度の充実、以前よりも産休後の復職がしやすい時代となり「出産を遅らせない意識」が高まっているとも考えられます。

とはいえ、現実には30代半ば過ぎてから第一子出産という女性も珍しくありません。今回は母親の出産年齢がどのように子育てに影響があるのかをメリットとデメリットの観点から考えていきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【高齢出産】高齢出産の3つのメリット

高齢出産は一般的に35歳以上の女性の出産を意味することが多いです。

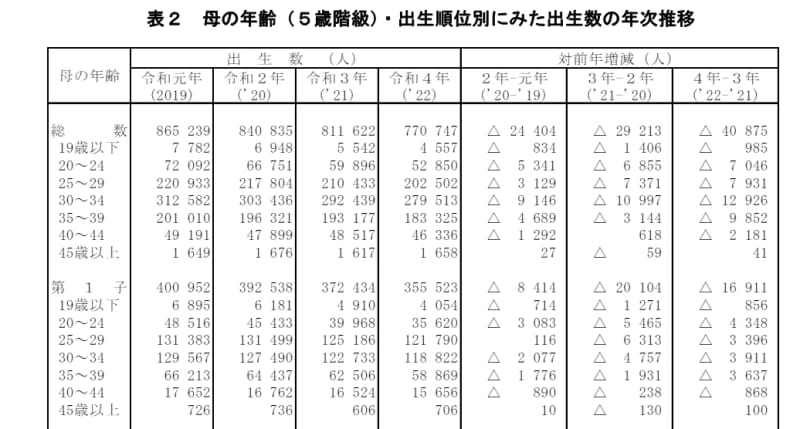

厚生労働省の人口動態調査によると2022年に第一子を出産した女性は35万5523人で、年齢別人数は以下の通りになっています。

- 19歳以下・・・4054人

- 20歳~24歳・・・3万5620人

- 25歳~29歳・・・12万1790人

- 30歳~34歳・・・11万8822人

- 35歳~39歳・・・5万8869人

- 40歳~44歳・・・1万5656人

- 45歳以上・・・706人

データからも第一子の出産年齢は25歳から34歳にかけてがピークとなっていますが、35歳以上も約7万5000人と決して少なくないことがわかります。

そこで、高齢出産のメリットから考えていきましょう。

【高齢出産のメリット1】身近な人からのリアルな話が聞ける

35歳以上で新米ママとなる場合、1つ目のメリットとして挙げられるのが社会人としての積み重ねです。

35歳を過ぎて初めての子育てをする場合、会社や交友関係の中で先輩ママが多くいるため様々なアドバイスを聞くことができるというメリットがあります。

雑誌やインターネットでの情報ではなく、身近な人からのリアルな話は不安がつきまとう第一子の子育てで大きな強みです。

【高齢出産のメリット2】社会人経験を積んでからの出産は精神的にゆとりがある

2つ目のメリットは忍耐力です。

35歳以上というと社会に出てから10年以上が経過しており、仕事を通じて色々な経験を積んでいます。

仕事と子育ては全く別なものですが、育児には忍耐力が必要な時も多いです。社会人として培った精神力も思い通りにいかないことの連続の子育てでは役立ちます。

【高齢出産のメリット3】子育てをするのに経済的余裕がある

そして高齢出産の3つ目のメリットが経済力です。

収入が不安定だとやりたいことをやらせてあげられないと、親として葛藤と戦うこともありますが、共働き夫婦が増えている今の子育て世代では、30代半ばでは収入面も20代の頃よりも安定しており子どもに習い事をさせることもできます。

少子化ということもあり、乳幼児を対象とした習い事もたくさんあります。子育てをしながら子どもの才能を見つけるために低年齢の頃から色々な体験をさせてキラリと輝くスキルや、習い事を通じて子どもの得意なことを伸ばすことができます。

【高齢出産】高齢出産の3つのデメリット

続いて、デメリットも考えていきましょう。

【高齢出産のデメリット1】体力不足

35歳を過ぎてから子育てを始める際、一番「大変だな」と感じるのが体力不足です。

筆者は30代後半で第三子を出産しましたが、同じように子どもを育てていても第一子、第二子の時に比べると体力の衰えを色々な場面で嫌というほど実感しました。

まず、眠りの浅い乳児期は夜遅い時間帯でも赤ちゃんは目が醒めるため、何度も寝かしつけをするので親は寝不足気味になります。

寝不足になると心身ともに疲れやすく、高齢出産の場合は体力の回復に時間がかかり「疲れが抜けない」中で育児をしていきます。成長し睡眠習慣が整えば親もぐっすり眠れるようになりますが、子どもによって夜間の睡眠の波があり親の寝不足が続くこともあります。

また、子どもが歩き始めて行動範囲が広がり、親子で外遊びをする機会が増えると加齢による体力のなさを感じます。

赤ちゃんが生まれてから幼児期になるまで、抱っこやおんぶもするので日常生活に休息タイムを取り入れないと疲労が蓄積します。

出産は命がけ、子育ては体力勝負なので無理のない範囲で体を鍛えて体力をつけて年齢による体力低下を防ぐのが無難です。

【高齢出産のデメリット2】育児に専念しにくい状況になっている場合がある

次にデメリットの2つ目が「責任ある職に就き育児のみに専念しにくい」という点です。

体力面の不安は心がけ次第で対処できますが、実生活では職場で責任のある立場となり仕事と育児のバランスに悩むこともあります。後輩に指示をすることやプロジェクトのリーダーになると、子育てを優先して仕事を後回しにすることはなかなか難しいです。

「仕事を切り上げて保育施設に迎えに行きたいけれど、仕事を片づけないと周囲に迷惑をかけてしまう」と責任ある立場であるが故に悩みを抱えてしまいます。

本当は子どもと過ごせる時間を増やしたいけれど、仕事の現状を考えると厳しい。そういうジレンマにさいなまれる方も多く、転職や退職を考えることもあります。

【高齢出産のデメリット3】自分自身の退職と教育費のピークが重なる

そして3つ目のデメリットは、親自身の退職と教育費のピークが重なることです。

40歳前後で出産した場合、高校卒業をし専門学校や大学進学が親が50代後半になった頃になります。

教育費が一番かかるのが大学進学と退職後の人生設計で老後資金を貯めたい時期が重なるため、子どもの教育費を優先すれば手元に残るお金は減ります。

これは確実にやってくる未来なので高齢出産を経て子育てをする場合、乳児期から大学進学を念頭に学資保険で積み立てをして教育費を蓄えておくことが不可欠です。

親の年齢に関わらず子育てはいつも手探り

一昔前は「結婚適齢期」という言葉がまかり通り、年頃の男女はタイミングが合えば結婚するものという考えが普通にありました。時代は変わり、結婚する年齢、出産する年齢も多様化しています。

夫婦で話し合いながら子どもの個性を伸ばしていくのが当たり前で、「こうでなくてはいけない」という固定観念を押し付ける子育てはもはや過去となりつつあります。

働き方、夫婦、子育てと「家庭」を取り巻く環境は親世代が子どもの頃に経験してきたものとは異なるため、時には経験が通用しないこともあります。

戸惑いながらも自分らしい子育てができるよう、気を張らずに子どもと向き合っていきたいですね。

参考資料

- 厚生労働省 令和3年度「出生に関する統計」の概況 妻の平均初婚年齢・母の出生時平均年齢・出生までの平均期間

- 厚生労働省「令和4年(2022)人口動態調査」結果の概要