小学生の頃、みな(男子だけだと思う)がもっとも熱中したもの、それは特撮怪獣映画シリーズであろう。大映のガメラも人気があったが、やはり東宝の誇るゴジラだ。ウルトラシリーズと同様、初期ゴジラ(1954年第1作モノクロ)も私が生まれる前だから、もちろん同時代に見ていない。

あえて映画館で見る・・・ゴジラ・シリーズ

ゴジラ・シリーズの違いはそれが映画館でみる大作だったことにある。映画館に行くというハレの行動は、娯楽が少なかった当時、デパートの廻るレストランや屋上遊園地で遊ぶのと並び、特別なイベントだった。

再上映だと思うが、映画館でみた最初のものが「モスラ対ゴジラ」、次が「三大怪獣 地球最大の決戦」(ともに1964年)ではなかっただろうか。新作として初めてみた作品が「ゴジラ対ヘドラ」(1971年、筆者は9歳)、その次が「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」(1972年)だったのはよく記憶している。後者はアンヌ隊員(菱見百合子)が出ることで子供たちのなかでも話題となった。

他方で、冒頭から最後までヘドラとの一騎打ちとなった前作は、公害というテーマとサイケデリックなつくりのため同級生には人気がなかった(ウルトラセブン第37話「盗まれたウルトラアイ」と相通じるつくり)。私はキャンプファイヤーのシーンなど、同時代的に体験してシーンが多かったから、結構好きだった。社会的なテーマも具合がよく、「ダークゾーン」と並べて、学生に講義でしばしば見せていたくらいだ。

初期のゴジラは、悪役!?

率直に言えば、私はあまりゴジラには関心がなかった。悪役としてのゴジラをあまり見ていないせいもあるのだろう。私が見た頃のゴジラは、すでにヒーローとして描かれることが少なくなかった。だからキングギドラに夢中になった。モスラについては、どちらかと言えば、最初から「善玉」だったから、もっと関心がなかった(とはいえ、ピーナッツの「モスラやモスラ」は時々、カラオケで学生と一緒に歌っていたが)。

怪獣特撮の舞台は、人間が活躍する余地が少なくなかったウルトラシリーズ以上に、シンボリックな場所に設定されやすく、東京や富士山近辺、世界の首都、大宇宙など、あまり実際のツーリズムには向かない。ググってみたが、ゴジラ・シリーズ全体のロケ地ハンターは出てこない。明らかにウルトラやライダーとは一線を画している。

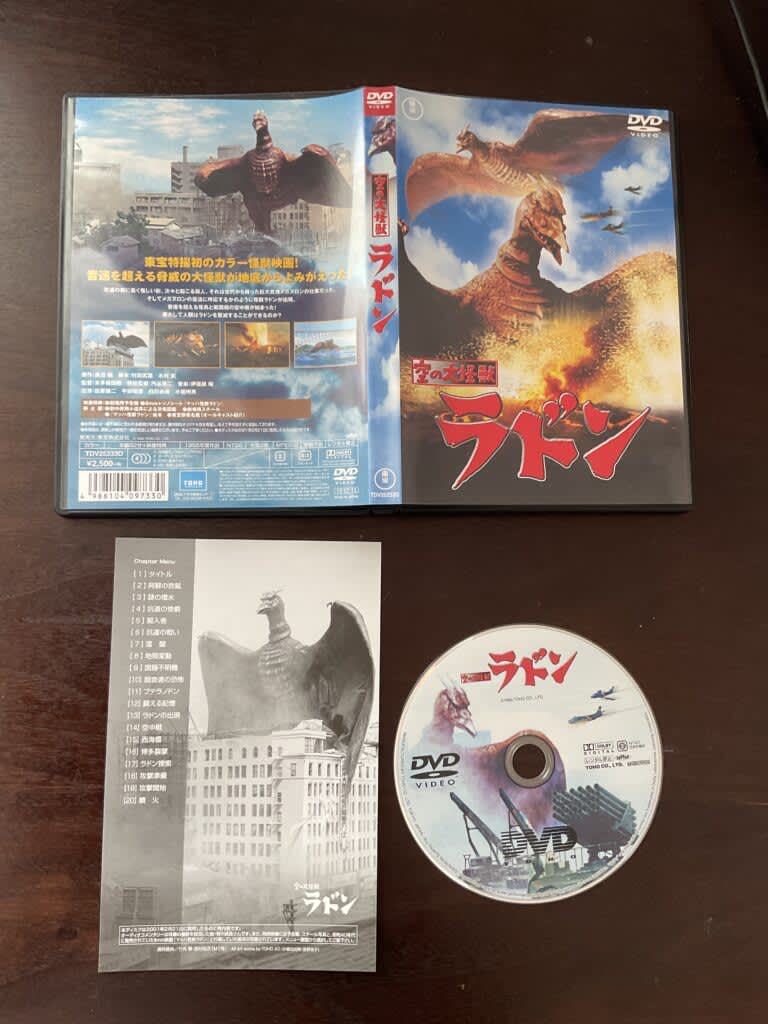

そういう意味で紹介したいのが、東宝初のカラー怪獣映画「空の大怪獣ラドン」(1954年)だ。私がラドンを知ったのは、先に紹介した「三大怪獣 地球最大の決戦」を見たとき。「三大怪獣」? モスラの説得でゴジラとラドンがトリオになって、金星から来た侵略怪獣と闘い、追い返すというわかりやすいストーリーなのだが、この三大怪獣の意味がよくわからなかった。怪獣は四体。三大怪獣とは、おそらく地球でトリオを組んだ三体を言うのだろうが、ポスターをみても明らかに存在が薄い一体がいる。

三大怪獣 地球最大の決戦 (https://eiga.com/movie/36485/photo)

ロケ地は、ふるさと阿蘇

だがインファント島という架空の島(ロケ地は奄美大島など)に棲むモスラ、神出鬼没のゴジラと違って、ラドンだけが明確に実在の場所を住処としている。そう、わがふるさと熊本の阿蘇山である。「三大怪獣」のラドン復活のシーンは強烈だ。阿蘇中岳に帽子を落としたカップルを見た男(大村千吉)が、小銭稼ぎのため、火口に降りて拾おうとするときのラドン復活シーンは子供心に怖かった。この映画は「ローマの休日」を意識して制作されたそうだが、王女の老臣として天本英世も出ているのが嬉しい。

幼少時に親によく阿蘇山に連れて行ってもらったから、私はこのシリーズではわき役に過ぎないラドンが好きになった。そこで前作「空の大怪獣ラドン」に戻る。この作品は時代を反映して、阿蘇近郊とされる炭鉱が舞台となっており、炭鉱列車で地下に潜っていくシーン、炭住の場面など、とても現場を再現している。

とはいえ、阿蘇近辺に大きな炭鉱はなかったため、ロケは長崎県の鹿町炭鉱(現 佐世保市)で行われた。これについては素晴らしい先行研究があるのでぜひご覧いただきたい。

映画「空の大怪獣ラドン」の中に見る、日鉄鹿町炭鉱(長崎県北松浦郡鹿町町)

(https://note.com/horse_whisperer/n/n1414859e848e)

怪獣でまちおこし

さて阿蘇から誕生した大怪獣ラドン。その雄姿は素晴らしい。自衛隊の戦闘機も歯が立たず、前年、完成したばかりの西海橋(佐世保市と西彼半島をつなぐ全長316m、海面からの高さ43mのアーチ式の橋)が衝撃波で破壊されるシーン、さらに福岡の天神、とくに西鉄電車のターミナルが壊滅していく場面は背筋が凍る。知り合いがエキストラとして参加したという話も聞かされた。天神のシンボル岩田屋が破壊される場面は、福岡や九州人の心をわしづかみにした。

大怪獣ラドン(長崎編)

空の大怪獣ラドン(長崎編)### 大怪獣ラドン(福岡編)

空の大怪獣ラドン(福岡編)

最後、阿蘇の噴火により、その火口で最後を迎え、「三大怪獣」での復活の伏線となっている。ツーリズムとストレートに結ぶのが難しい怪獣特撮。ラドンこそ、原初においてそれをなしえた名作であるとともに、怪獣を使った「まちおこし」のパイオニアだろう。

私事になるが、6月1日から長崎大学で新設されたグローバルリスク研究センターでも働くことになった(北大とのクロスアポイントメント)。鹿町炭鉱のロケ地跡を訪れる機会を心待ちにしている。

(つづく)

空の大怪獣「ラドン」

(これまでの寄稿は、こちらから)

寄稿者 岩下明裕(いわした・あきひろ) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授