ユアン・ジャアシン特任研究員と田中肇(はじめ)特任研究員/東大名誉教授(ともに東大先端科学技術研究センター)らの研究グループは、タンパク質の構造形成過程での水の流れの役割を明らかにした。成果は3月27日付で米科学誌『Physical Review Letters』に掲載された。

タンパク質を構成するアミノ酸の鎖は、複雑に折りたたまれて特定の立体構造を形成することで生体機能を持つ。最終的に形成されるタンパク質の構造は、アミノ酸の配列や周囲にある水分子とアミノ酸の相互作用に基づいて理解されてきた。一方で、タンパク質の構造が形成される過程において水分子の流れが果たす役割は、重要でありながら十分に考察されていなかった。

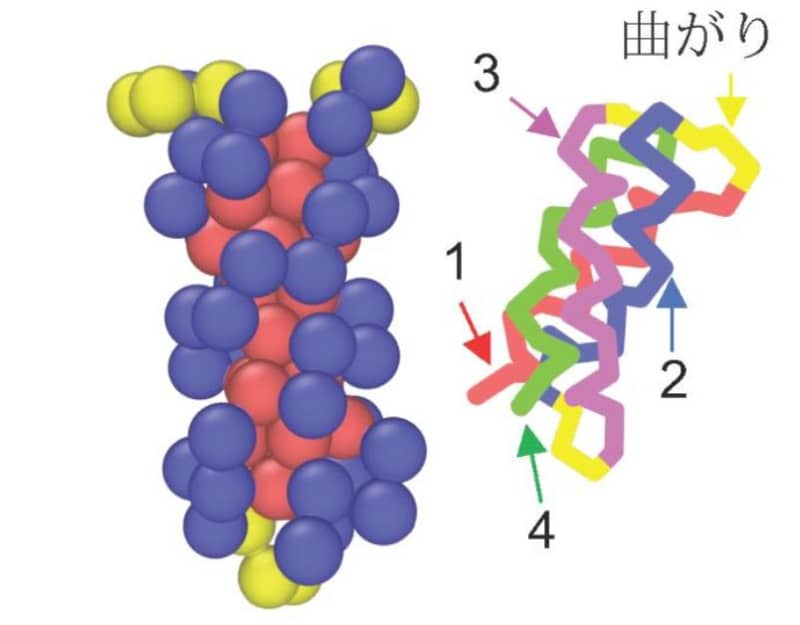

αヘリックスはアミノ酸同士の引力が働くことで折りたたまれ、構造として組み立てられるが、常に正しく折りたたまれるわけではない。シミュレーションの結果、水分子の存在下ではアミノ酸同士や水分子の適切な相互作用が生じやすくなって折りたたみが加速し、正しいタンパク質の構造になりやすくなることが分かった。まず、アミノ酸同士の相互作用による凝縮に乗じて水がタンパク質の周囲で流れを作ると、構造形成が加速される。次に、周囲に水があることで、アミノ酸鎖同士の相互作用が起こる領域が特定の部分に集められる確率が上がり、適切な相互作用が起こりやすくなる。これは、水の流体内ではアミノ酸同士の接触を防ぐことで不適切な相互作用が起こる確率を下げることに由来する。

生体内では、タンパク質が正しく構造形成せずに機能を生じる以前に凝集するのは、構造形成過程でのアミノ酸同士の相互作用が不適切に多く生じることが要因となる。成果は、生体内にある水環境が不適切な相互作用を妨げることで適切な構造形成を促進し、構造形成過程で凝集が先に起きることを防ぐ役割があることを示唆している。最終的な分子の安定度合いだけに基づく考察では不十分で、構造形成過程での流体力学の作用を考えることで、他の生体分子の機能形成についての研究が広がることが期待される。

The post タンパク質構築での水流の重要性を解明 first appeared on 東大新聞オンライン.