国史跡の武家屋敷に「ただいま〜」と小学生が駆け込み、こたつに入って宿題をしています。世界遺産・石見銀山の町並みの中央に2023年4月に開設された「おおもり児童クラブ渡辺家」は、こどもが昔ながらの暮らしを通して感性を育めるよう、さまざまな工夫がほどこされています。観光地という独特の環境で、地域全体でこどもを守り育てようとする拠点を取材しました。

【関連記事】園児2人の幼稚園を再生し、人口400人の町で奇跡のベビーラッシュ。5児の母が語る、石見銀山の親たちが守り抜いた保育

江戸後期の1811年に島根県・石見銀山の柵内に建てられた武士の屋敷「渡辺家住宅」は、修理を重ねたのち、2002年に石見銀山遺跡の歴史的建造物として国史跡に追加指定されました。

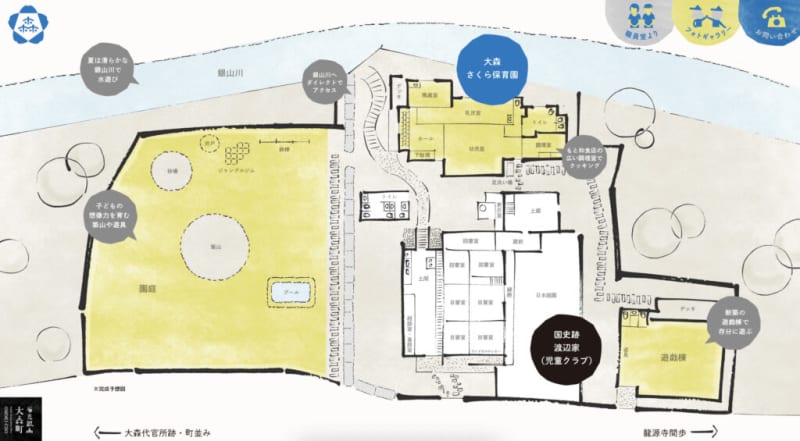

この屋敷を活用して2023年4月に学童保育の「おおもり児童クラブ渡辺家」が開設され、敷地内に「大森さくら保育園」が移転しました。

運営しているのは、社会福祉法人石見銀山つむぐひび。理事の松場奈緒子さんは、武家屋敷を活用することになったきっかけをこう話します。

「もともと大森小学校内で認可保育園を運営していたんですが、耐震補強工事のために立ち退きを依頼されました。プレハブを建てると1000万円ほどかかるうえに暫定的なものなので、使い捨てをするのは大森らしくないし、私たちらしくないよね、と話して。そこで空き家になっていた渡辺家住宅を使わせてもらうことになりました」

認可保育園の基準を満たすために敷地内に遊戯棟を増築したうえで、学童保育で武家屋敷を活用することに。和室や土間、縁側など古い建物をそのまま使うだけでなく、保育に生かすためにあえて復元したり修復したりしたこだわりの箇所もあるといいます。

「例えばこのかまど、実はレプリカだったんです。江戸時代の台所を復元するために以前から備えられていたんですが、せっかくかまどがあるなら、こどもたちとご飯を炊いて食べたくて。レプリカをつくった建築士さんや消防の方に『これ、どうやったら使えますか』と相談し、消防の許可がおりるように上がり框を不燃材に変更しました。まさか火が入るなんて、かまどもびっくりしていると思います(笑)」

そう話す奈緒子さんは大森町生まれ。2012年にUターンし、5人のこどもを育てています。両親は、複数の古民家を再生してきた、ライフスタイルブランド「石見銀山 群言堂」創業者の松場大吉さんと松場登美さん。

「両親から譲り受けた性質なのか、使えそうな古いものを見つけたり、拾ってきちゃったりするんですよね(笑)」

料亭として使われていたときのカウンターは脚をつけて長机にリメイクし、押し入れには板を渡して本棚にしました。復元された五右衛門風呂をそのまま残した浴室には、「こどもたちが砂遊びで遠慮せず思いっきり汚れられるように」と、シャワーを新たに導入しました。

「敷地のすぐ下に流れている銀山川で、私もこどもの頃よく遊びました。水がとてもきれいで、カニ、カエル、アカモチ(魚)がいる、天然のじゃぶじゃぶ池です。季節によって表情が変わり、雨が降れば川底がきれいになることを感覚的に知ってほしいから、園舎から直接、川に降りて思う存分、遊べるようにしたかったんです」

土の匂いや水の音、畳や柱の手触り......不便もあるけれど季節の移ろいや歴史の重みを肌で感じられる古い屋敷での独自の保育。一方で、入退室をQRコードで管理して保護者のLINEに通知が届くようにするなど、最新のICTも導入しています。

「見た目は江戸時代のようですが、何から何まで昔ながらの暮らしがいいとは思っていなくて、今の時代に合った利便性も取り入れつつバランスをとっています。園庭の地下に遺跡が埋まっているために建築に制限があり、景観保全のための制約や認可施設として守るべき基準もある中、開園後も調整を続けています」

「園づくりで大切にしたいのは、こどもが主役だということ。こどもの意見も聞きますし、こどもの感性を大切に育んでいきたいという地域の人たちが、実現を後押ししてくれています」

この地域でしか触れない素材

その一つが、遊戯棟のデッキにある手洗い場です。石でできた手洗い台は「研ぎ出し」と呼ばれる技法によるもの。石を混ぜたセメントを塗りつけたあとにピカピカに研ぎ上げたもので、昔は小学校の手洗い場や公園の滑り台でおなじみでしたが、手間がかかるため今では見かける機会が少なくなりました。

「『研ぎ出し』は、石見地方で『石州左官』と呼ばれた、名だたる職人たちに伝わる技法です。設備のカタログではたくさんの種類の手洗い場を選べたのですが、この地域でしかつくれないものや、この地域ならではの素材に触れてもらいたいと思い、つくり付けてもらうことにしました」

開園した後に施工し、丁寧に塗ったり研いだりする職人の手仕事と、自分たちの手洗い場がだんだん仕上がっていく様子を、こどもたちは間近で見ることができました。

吐水口にもこだわり、日本で6つしか残っていなかった真鍮の蛇口を取り寄せました。

「最近は衛生面や節水の観点からタッチレスの自動水栓を導入する保育園が多いですが、幼児期に手先を動かすことが大切だという保育士の意見を取り入れて、ひねる形にこだわりました」

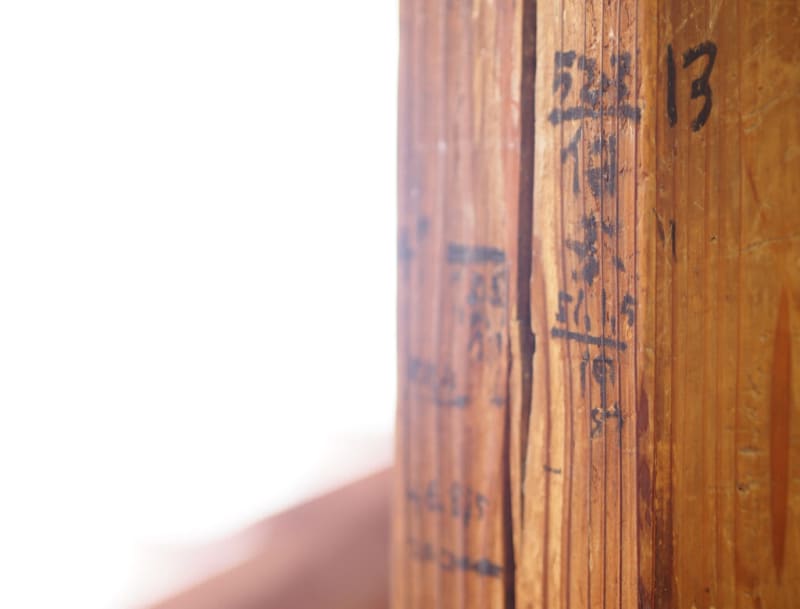

こどもの感性や想像力を育みたいという思いは、見えない部分にも。遊戯棟のフローリングの下には、こどもたちの落書きが隠されています。思いっきり絵を描かせてあげたいという建築士さんの計らいで、床板を貼る前に土台のベニヤ板を全面キャンバスに見立て、こどもたちが思い思いに手形を残したりシールを貼ったりしたのでした。

「建築士さんが『君たちの時代にここが生まれ変わることがあったら、また見えるけんね』と言ってくれて。保育士も建築士も業種を超えて、こどものために思いを一つにした園舎づくりでした」

観光客にもあいさつ

2007年に世界遺産に登録された石見銀山遺跡は、翌年には80万人を超える観光客が訪れました。大森町の町並みは徒歩やレンタサイクルで見知らぬ人が行き交うため、地元のこどもたちは親が仕事から帰るまで、家にこもってゲームをして過ごすしかなかった時期もありました。

そんな状況を見かねて「だったら私が面倒を見ます」と放課後の居場所事業をはじめ、保育士の資格まで取得した奈緒子さんでしたが、町の人たちのこどもへの温かいまなざしに後押しされたといいます。

「人口約400人の町なので、みんな顔見知りで、こどもの名前を覚えて声をかけてくれます。地域みんなでこどもを見守り、育ててもらっている感覚があります。だから観光地であっても、こどもたちの日常の暮らしを守れているのだと思います」

「保育園ではよく散歩に出かけるんですが、町の人とあいさつしながら歩いたり、お父さんお母さんの職場の前を通ったりするのが、この地域ならでは。私もこどもの声が聞こえると、作業中のPCを閉じてハイタッチしに飛び出してしまいます」

大森さくら保育園は2023年から、県外から「保育園留学」を受け入れています。留学中のこどもと一緒に散歩に出かけたとき、観光客に「こんにちは」とあいさつする在園児たちを見て、「先生、さっきの人は知り合い?」と聞いてきました。

「『ここでは知り合いじゃなくてもあいさつするんだよ。気持ちいいでしょう?』と保育士が言うと、その子は不思議そうにしていたそうです。都会では知らない人に声をかけられたら逃げるように教わりますから、無理もないですよね」

「人間が生きていくうえで、人を信頼するというのはすごく大事なこと。いろいろな環境があるけれど、ここでは人を信じてもいいんだという環境を大人が用意することは、とても大事だなと改めて感じています」

この地域では、新築の建物の上棟を祝って餅まきをする慣習があります。園舎の棟上げには近所の人や園児たちが集まり、建築に関わった人たちが紅白の餅、お菓子、5円玉の入った袋を投げました。それは、奈緒子さんの幼い頃の餅まきの記憶を呼び起こした1日であり、地域みんなでこどもの居場所の完成を祝った日でした。

「今のこどもたちにも、幸せな記憶として残ってくれたらと願っています」

【関連記事】園児2人の幼稚園を再生し、人口400人の町で奇跡のベビーラッシュ。5児の母が語る、石見銀山の親たちが守り抜いた保育