Computex にあわせて、インテルが薄型ノートPC向けの次世代プロセッサ Lunar Lake の詳細を公開しました。

性能は悪くなかったのに不運だった。AT&Tベル研生まれの32bit CISC「WE32000」(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第18回)

インテルは2023年、約40年ぶりの根本的な設計刷新と、AI処理向けNPU初統合など多数の新技術を投入したPC向けプロセッサ Meteor Lake を、新ブランド Core Ultra のもとに投入したばかり。

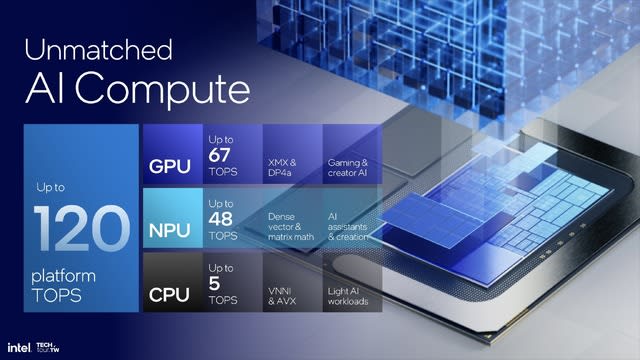

大刷新の直後くらいは堅実な更新で刻んで来そうなところですが、今年の秋冬にかけて採用PCが登場する新世代プロセッサ Lunar Lake は「NPUのAI処理性能は4倍増の48 TOPS」「GPU / CPU含めた総合AI性能では120 TOPS」と、AI PC時代に積極攻勢をかける大幅な設計更新と性能向上を果たしました。

さらに「次世代のXe 2 GPUコア搭載でグラフィック性能1.5倍、AIや次世代環境対応の新機能多数」「CPUは高性能のPコア・高効率のEコアともにマイクロアーキテクチャ刷新、新たな4P+4E設計で最大40%高効率」「最大32GBのDRAMをパッケージに載せて低消費電力化」など、ほぼ全面にわたり新世代に向けた設計刷新と新機能投入、性能向上をうたっています。

■NPU性能は一気に4倍、AI処理性能は総合120 TOPSに到達

インテルやマイクロソフトほか各社は、特にAI処理用のプロセッサNPUを搭載し高いローカルAI性能を備えるPCを「AI PC」と呼び、AIによるコンピューティングの革新はここから始まる、あらゆるアプリケーションやOS機能にAIが溶け込むようになる、来たるべきAI時代にはAI PCと宣伝してきました。

しかしマイクロソフトは今年2024年5月、Windowsや自社アプリへのさらなるAI機能統合と、新機能がフルに活用できる新しいWindows PCのカテゴリとして「Copilot+ PC」を発表。

画面に映ったものをすべて記録して後からAIに訊いて遡れるRecallや、ペイントに画像生成AI、アプリ問わず音声を翻訳・字幕化できるLive Captionなど多数の新機能を発表しましたが、「Copilot+ PC」はNPU処理性能40 TOPS以上が必須、つまりメインのプロセッサに組み込まれたAI処理用NPUで、一秒間に40兆命令を処理できることを必須要件のひとつと定めていました。

インテルの初代Core UltraことMeteor LakeのNPU性能は12 TOPSで、要件を満たしていません。

マイクロソフトの発表イベントでは、45 TOPSの高性能なNPUを統合した Qualcomm製のSnapdragon X Elite / Plus がその時点で唯一の「Copilot+ PC」対応プロセッサとして、採用した新型 Surface や他社製PCを大々的にアピールしていました。

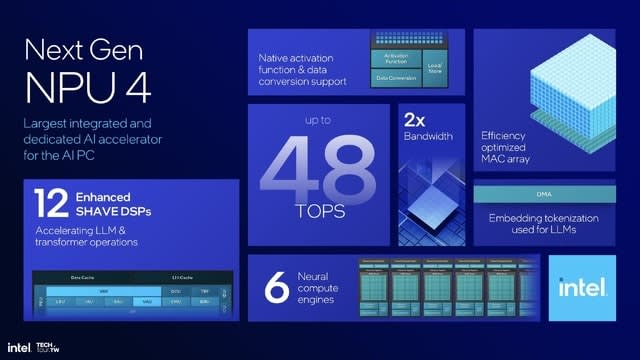

ようやく詳細発表を迎えたインテルの Lunar Lake は、インテルとして第四世代にあたるNPU 4のみで48 TOPS、GPUやCPUも含めた総合では120 TOPSのAI処理性能を誇ります。

マイクロソフトの規格である「Copilot+ PC」を満たすだけでなく、それぞれ効率やレイテンシといった特性が異なるNPU / GPU / CPUをアプリケーションによって最適に活用することで、様々なアプリケーションやサービスにわたる高いAI性能が大きな売り。

現実のAIワークロードに即した新たな演算ユニットの追加やアーキテクチャの刷新、300種に上るAIモデル対応を通じて、クリエーター向け映像処理・動画処理のような重量級タスクや、ローカル動作で高速に応答するLLM (大規模言語モデル)、リアルタイム超解像などゲーミング向け処理、あるいはビデオ通話向けのノイズ除去や背景フィルタ、負荷の高い常時マルウェア監視といった処理を、薄型軽量なノート向けプロセッサで高効率に処理します。

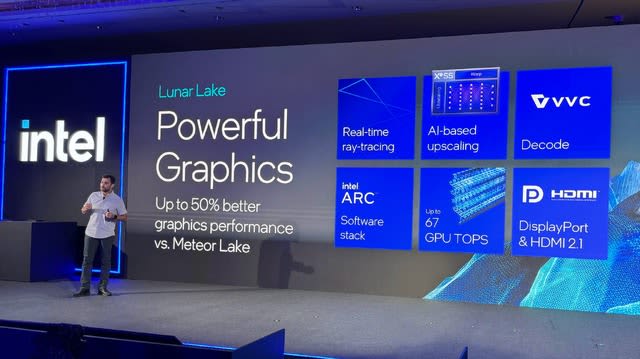

■GPUも次世代のXe 2「ARC」。レイトレ強化や新コーデックVVCデコード追加

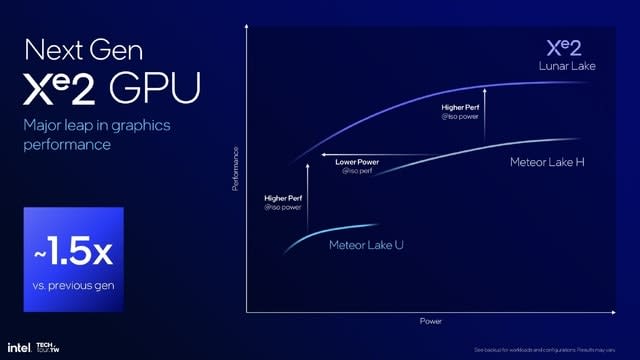

NPUを刷新して物理的にタイルを増やしただけでなく、Lunar Lake ではGPUも大きく進歩しています。一般的なグラフィック性能では前世代のMeteor Lakeより1.5倍。

Meteor Lakeでは消費電力に応じてUプロセッサとHプロセッサに分かれていたところ、Lunar LakeのXe 2 GPUは同じ低消費電力でも性能が高く、ピーク性能もMeteor Lake Hを上回る性能を発揮します。

さらにレイトレーシング機能の強化、H.266としても知られる次世代の映像コーデックVVCのデコード対応、4K60fpsで3枚までのディスプレイパイプライン、ノートPCの内蔵ディスプレイパネルで低消費電力化が見込めるセルフリフレッシュや部分書き換え等に対応したeDP 1.5対応など、ディスプレイエンジン・メディアエンジンも軒並みパワーアップしています。

■Meteor Lakeからさらに高効率・低消費電力化。バッテリー駆動時間延長デモも

目玉の強力なAI処理性能だけでなく、GPUとCPUの複数レイヤにわたる設計刷新と性能向上、DRAM統合パッケージ、Wi-Fi 7統合やBluetooth 5.4、Thunderbolt Shareといった無線有線コネクティビティなど、ほぼあらゆる面で性能が上がり次世代機能の導入を果たす Lunar Lake ですが、全体を貫くのは薄型軽量ノート向けとして高効率・低消費電力を徹底すること。

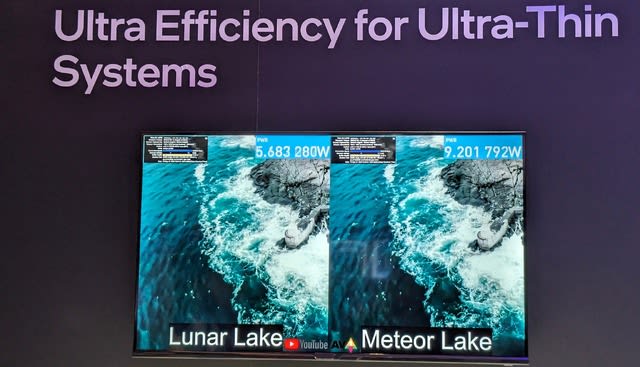

Computexに先立って開催されたイベントでは、インテルはLunar Lakeの実機をMeteor Lakeと比較する様々なデモも実演していました。もっともシンプルで分かりやすいのは、YouTubeで4K動画を再生した際のシステム全体の負荷を比較したこちらのデモ。

どちらもAV1コーデックに対応するため、ほぼ同じ条件で、メディアエンジンだけでなくメモリやネットワークも含めたシステム全体の負荷を比較する内容です(外部映像出力なのでディスプレイパネルは除く)。

負荷に応じて変動するものの、デモではMeteor Lakeが時に10Wを超えるのに対してLunar Lakeはほぼ一桁の消費電力をキープ。

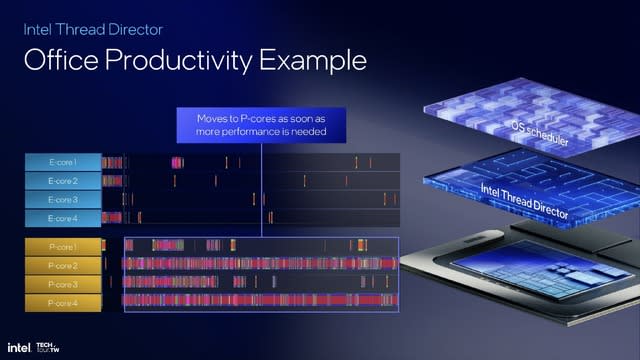

もうひとつ、こちらは実機デモではなくディープダイブ解説のスライドで示した新CPUコア設計の例。Meteor Lakeより格段に性能があがりカバー範囲が広くなったEコアと、ピーク性能で2桁%向上したPコア、さらに機械学習や密なOS統合を通じてワークロードを最適に分配するスレッドディレクターの効果で、CPU処理性能と効率も向上しています。

Teams会議の例では、使用コアをゾーン分けするOS Containmentと省電力機能の最適化で35%の消費電力削減。

実際のPCでどこまで差が出るか、タスクによる差も大きくでるはずですが、特にAI機能を使うと意識しない場面でも、DRAM統合を含めた総合で、Meteor Lake比でも最大40%という効率化・低消費電力化には期待できます。

各社からLunar Lake / 次世代 Core Ultra採用PCが出荷されるのは今年第3四半期、年末商戦期になる見込み。AMDも「Ryzen AI」ブランドの新プロセッサを発表したり、Snapdragon X Elite 採用ノートが店頭に並ぶなかで、今年も新型ノートの買い時に悩む年になりそうです。

なおテクノエッジでは、PCプロセッサのテクノロジーに詳しいテクニカルジャーナリスト西川善司氏を講師にお招きしたオンラインイベント「AI時代の自作PCワークショップ」第三回を6月14日に開催予定です。

原則は自作PC講座ではありますが、ゲーミングでAI超解像やフレーム補間が無視できない要素となったように、AI PCに向けたアーキテクチャの刷新は自作でも既製品のPC購入でも大きく影響を与える流れです。当日は西川氏に直接QAもできる貴重な機会。ぜひ参加をご検討ください。

GPUはNVIDIA一択でいいの? 自作PC用GPUどれを選ぶか問題。西川善司さん講師の「AI時代の自作PCワークショップ」第3回を6月14日に実施します | テクノエッジ TechnoEdge

ソニー、PS VR2 PCアダプター正式発表。8月7日発売、SteamVRゲームがプレイ可能に

ASUSの新型ポータブルゲーミングPC「ROG Ally X」の国内発売は夏以降に決定。バッテリーとストレージ容量が2倍しメモリは24GBに増量。冷却システムも改良