気になる子からのSOSサイン

大人の目線で「気になる」と感じるような言動であっても、子どもの目線に立って考えると、違った側面が見えてくるかもしれません。ここでは、気になる子をサポートするために知っておきたい基本的な考え方に加え、園で出合うことの多い20事例を通して、適切な対応のヒントをお伝えします。

気になる子をサポートするために心がけること

園やクラスに「気になる子」がいたら…?

少しのことでパニックになる、頻繁にトラブルを起こす、いつも同じことで怒られる……。皆さんが働く園やクラスにも、こうして「気になる子」がいるかもしれません。どのように関わればいいか、迷ったり悩んだりしている方も多いでしょう。

こうした子どもたちに対して、大人の目線で「どう導くか?」と考えることも大切ではありますが、それだけでは不十分。大人が困ったと感じる言動は、子どもからの「困っている」というサインでもあるかもしれません。

だからこそ、子どもの目線に立ち「困っていることは何か?」と探り、支える姿勢が大切です。

また、気になる言動がある子を、すぐ発達障害と結びつけるのはNG。医科学的な判断は医師にのみ可能なものであり、しかも成長によって判断が変わっていくことも多いのです。背景に障害があるかどうかにかかわらず、目の前にいるその子に合わせたサポートを心がけることが肝心です。

一人ひとりと向き合うことが対応の基本

「気になる子」と聞くと、ひとくくりに考えてしまいがちですが、子どもは一人ひとり違います。決まった対応マニュアルがあるわけではありませんし、誰かに合っていた方法が、ほかの子にも適用できるとは限りません。

目の前にいる子どもと向き合い、その子に合わせた方法で支援するという意味で、基本的な対応の考え方は、通常の保育と変わらないといえるでしょう。必ずしも考えた対応がうまくいくとは限りませんが、根気よく関わっていく中で、その子への理解や関係性が深まっていきます。

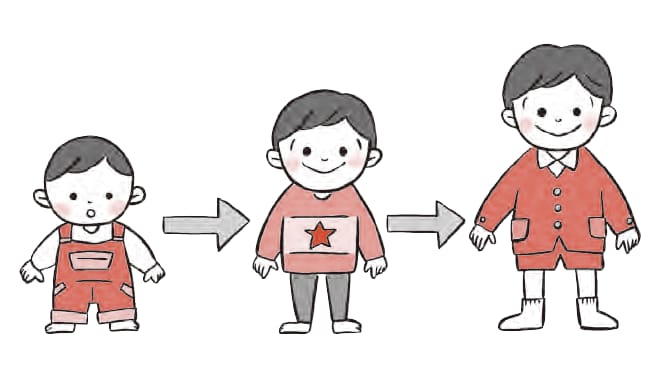

子どもは成長の途中にあり、日々変化していくという視点も忘れてはなりません。

さらに、保育者をはじめとした周囲の大人の関わり方も、子どもの言動に大きな影響を与えます。その子が育つ姿を中長期的な視野でも見守りながら、よりよい発達を促すような働きかけをすることこそ、保育者に求められる大切な役割なのです。

発達段階を振り返ろう

気になる子の言動を考える上では、典型的な子どもの発達について振り返ることも有用です。例えば、子どもが自己を形成していくにあたって、各段階で獲得する判断基準(+よく見られる行動)には次のようなものがあります。

1歳過ぎ~「取る/取られる」

おもちゃなどを取り合い、取られると怒ったり泣いたりする。

2歳前後~「いい/だめ」

自分にとっての「いい」基準をつくり、それに反すると激しく抵抗する

3歳前後~「好き/嫌い」

自分の好きなことが明確になり、それを尊重するように求める。

4歳前後~「勝つ/負ける」

順位を理解できるようになり、勝ち負けの意識が強くなる。

4歳頃~「不安/安心」

見えないものへ不安を感じるようになり、人の感情にも興味を持つ。

5、6歳前後~「善い/悪い」

知識や道徳をベースに物事を判断したり、人を非難したりする。

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

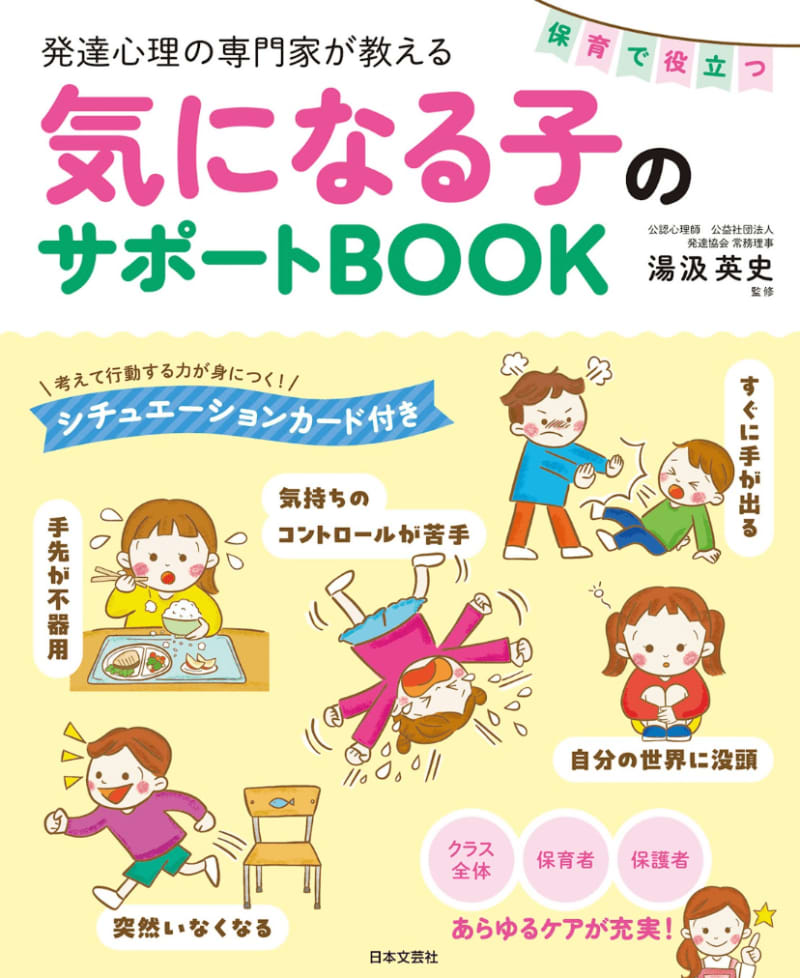

【書籍情報】 『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』 著:湯汲英史 幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。