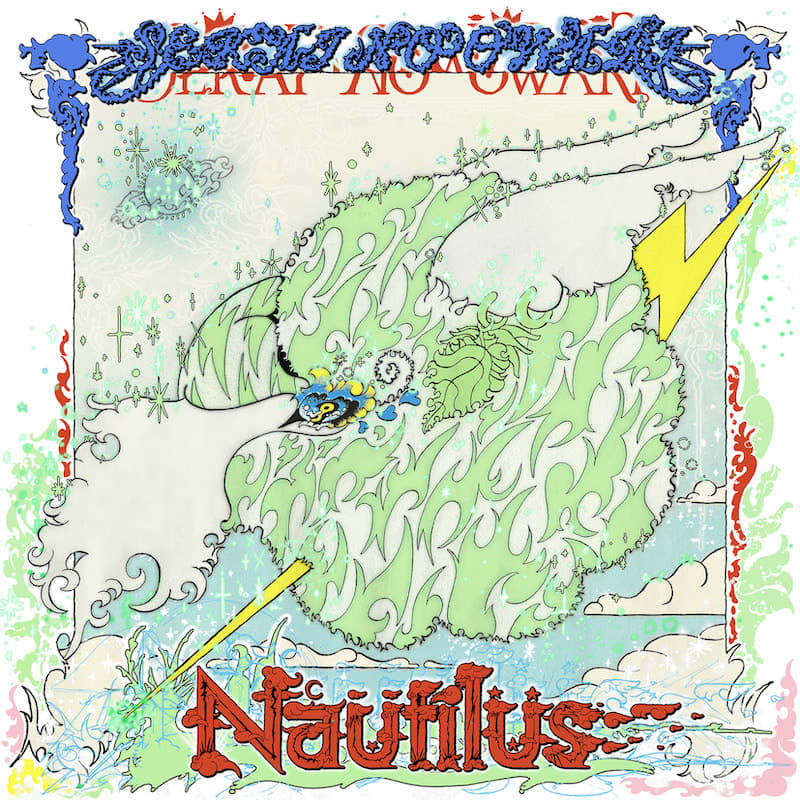

アリーナツアー『SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」』を開催中のSEKAI NO OWARI。これに先立ち、3月13日には新作アルバム『Nautilus』がリリースされた。前作『scent of memory』から約2年8カ月ぶりのフルアルバム。今作には、その間にリリースされた3枚のシングルの表題曲と、『Habit』のカップリング曲「Eve」、また配信リリースされた「ROBO」「最高到達点」、タイアップ曲として前々から世に出ていた「デッドエンド」「深海魚」「タイムマシン」、そして、今回のアルバムの新録曲「ユートピア」が収録されている。12曲中10曲がタイアップソングなので、まだアルバムを聴いていない人にとっても耳馴染み深い曲が多いはず。私たちの生活を鮮やかに(時に刺激的に)彩り、コロナ禍以前/以降の日々に親密に寄り添い続けてくれた豊かなポップソング集――まさに圧巻のラインナップのアルバムだ。

今回のアルバムは、「約2年8カ月の活動をまとめたシングル集」という見方もできる作品であり、実際に、(タイアップであることが少なからず関係しているように)、一つひとつの楽曲が独立した存在感を確立していて、“香り”をコンセプトにしたコンセプチュアルな作風だった『scent of memory』と比べると、『Nautilus』はアルバムとしてのコンセプト性は高くはないだろう。ただ、今作を通して聴いてみると、それぞれの曲の繋がりからひとつの物語が浮かび上がってくることに驚かされるのだ。

今作について紐解いていく前に、前作『scent of memory』がどのような作品だったのかについて振り返っておきたい。2021年7月にリリースされた『scent of memory』は、コロナ禍に突入して最初に制作されたアルバムであり、このアルバムにおいてはセカオワの作風が大きく変化していた。それまでのセカオワは、音楽を通してファンタジーの世界――つまり“非日常”の世界を創出して歌うという独自の方法論を追求した楽曲を数多く生み出してきた。ただ、現実世界がコロナ禍に突入したことによって、私たちの日常そのものが“非日常”な世界になってしまった。だからこそ、『scent of memory』には「バードマン」や「family」をはじめ、コロナ禍において“非日常”となってしまった“日常”の素晴らしさや尊さを描いた曲が多く収録されていた。それはセカオワにとっては大きな転換点だったとも言えるだろうが、それは結果としてきっと4人にとって大きな自信に繋がったのではないだろうか。

『scent of memory』のリリースを経て、2022年4月に配信リリースされ、最新アルバム『Nautilus』にも収録されている「Habit」は、『scent of memory』をひとつの契機として変化を遂げたセカオワの表現が次のフェーズに進んでいることを物語っていた。この曲は、〈曖昧で/複雑で不明瞭なナニカ〉である人間の本質を鋭く暴くものであり、ファンタジーの世界を経由することなく、この現実世界を生きる私たちの心をダイレクトにえぐってくる痛切な一曲だ。「Habit」のMVは爆発的な再生回数を記録し、2022年の「第64回日本レコード大賞」で大賞を受賞したことは極めてエポックメイキングな出来事であり、その手応えはおそらく『Nautilus』に収録されている数々の楽曲の制作に影響を及ぼしているのではないかと思う。

前置きが長くなったが、コンセプチュアルな作風だった『scent of memory』とは異なる世界観を持ち、一つひとつの収録曲が高い独立性を展開している『Nautilus』を紐解く鍵となるワードが、オウムガイを意味するアルバムタイトル『Nautilus』である。オウムガイは、かつてはアンモナイトよりも弱い種とされていたが、深海へ潜ることで海の世界における生存競争を生き抜いてきた。時代の移り変わりのなかでアンモナイトは絶滅したが、オウムガイは環境に適応し続けることで現代まで生き延びている。言い換えれば、オウムガイは、自らの弱さを認め逃げることを恥じなかったからこそ、現代に至るまで命を繋ぐことができた種である。今作の中に直接的にオウムガイをテーマとした楽曲があるわけではないが、中盤に「深海魚」が配置されていることが象徴的であるように、このアルバムを通して聴くと、深い海の底へと潜っていくような感覚を味わうことができる。

まず、冒頭には「タイムマシン」「最高到達点」「デッドエンド」が並んでいる。どの曲も、大海原を力強く駆けていくようなポジティビティに満ちたサウンドだが、その一方で、それぞれの曲では誰しもが胸の内に抱える〈弱さ〉や、現実世界を生きるうえで否応もなく突き当たる〈壁〉が歌われていることに気づく。

「タイムマシン」

〈タイムマシンに乗って/チクタクチクタク/君のいない時間へと帰っていく/前も見れないけど/上も向けないけど/僕を見つめていこう〉

「最高到達点」

〈弱さを味方につけた僕は/誰よりも高く飛べるのだから/こんなところで止まってたら/無くしたものが輝かなくなる〉

「デッドエンド」

〈辿り着いた あの日僕が立ち止まった/壁に耳をあてて目を閉じてみた/やっぱり聴こえる これから出逢う想い出の音が/さてどうやってそっちに行こうか〉

次に待っているのが、「Habit」と「深海魚」。ダークネスを孕んだ不穏な雰囲気が漂うセクションであり、まるで現実世界に施された綺麗事のコーティングを容赦なく剥がしながら、人間の心の深淵へと深く潜っていくような展開だ。

「Habit」

〈俺はそもそもスペックが低い/だから足掻いて踠いて醜く吠えた〉

〈すぐ世の中、金だとか、愛だとか、運だとか、縁だとか/なぜ2文字で片付けちゃうの/俺たちはもっと曖昧で/複雑で不明瞭なナニカ/悟ったふりして驕るなよ/君に君を分類する能力なんてない〉

「深海魚」

〈「自分らしくあれ」/と言うなら選択肢をよこせよ/逃げるにも勇気は要るんだ/急げ深い場所へ〉

〈生きていけないと思う場所に/しがみついて生きてた日より/暗い場所はどこにもない/それだけは確かなんだ/生きる場所はここじゃないと/静かに沈んでいくんだ〉

〈逃げることで/変わる事で/生き延びてきたんだ/アイツらより長く〉

先ほど、オウムガイとはどのような種であるかについて記したが、今回のアルバムの流れのなかであらためて「深海魚」を聴くと、その内容がこの曲の歌詞と深く通じ合っていることに気づくはず。そして、深海へと誘われたリスナーを次に待っているのが「ユートピア」だ(この曲は、前作のラストに収録されているインスト曲「Utopia」の精神的な続編にあたる曲である)。

「ユートピア」

〈君の言う事には/矛盾が散らばっていて/それは君が溢した愛のカケラ/それをゴミ箱から/拾い集めている/僕が壊した/ユートピアの破片〉

〈僕のユートピアは/君の言う通りで/辿り着くと/音も立てず崩れていた/君のユートピアは/僕が素通りした/あの日々は戻らないと/君は笑った〉

どこかに存在するはずだと願ったユートピアは、あくまでもユートピアでしかない。この曲で歌われているのは極めて悲痛な真理ではあるが、ただ、この曲の神秘的な美しさと相まって、不思議と、諦念と希望が渾然一体となった感情が芽生え出す。ここから後半からラストに向けて、海面へ向けてゆっくりと浮上していく。特筆すべきは、これまでテレビCMなどを通して何度も繰り返し聴いてきた「ターコイズ」だ。アルバムの流れのなかで聴くと、この曲にも今作に通じるテーマがより滲んでくる。

「ターコイズ」

〈深海の夢を見た/マリンスノーが宙を舞っていて/綺麗なものは綺麗なだけじゃないと/君もきっとそうなんだろう〉

〈数え切れぬ敗北の前で/膝をつく日だってあるだろう/逃げる事も勇気の一つだと/その言葉を胸に〉

〈首を飾る君のネックレス/ぎゅっと握りドアを開いた/森の伴奏 太陽が照らし出すと/まだ拍手もない僕のステージが始まる〉

そして、今作を締め括るのが、「サラバ」だ。あくまでもこれはひとつの受け取り方でしかないが、筆者はアルバム全体を通して、海面から深海へ潜り、再び力強く浮上する物語のように感じられた。そして、海面に浮上した時には、少しだけ世界の見方が変わっているような感覚を覚えた。自分の弱さやネガティブさを受け入れたうえで、これまでの世界に“サラバ”をする。そして、この現実世界を新しい生き方で生き抜いていく。今作には、そのきっかけと力強いエネルギーをリスナーに授ける力があるように思う。

「サラバ」

〈サラバ 普通が苦痛だった日々/手を振ってみれば ほら今はもう/私の隣には君がいて/失敗しながら一緒に歩いてる/サラバ 変わりゆく街並みを抜け/歩いてこう 遠回りで帰ろう〉

先述した『scent of memory』以降の流れを踏まえて言うのであれば、今のセカオワは、音楽の力でファンタジー、つまり“非日常”の世界を描き出すというすでに確立されているオリジナルの方法論に加えて、“日常”のかけがえなさや美しさをありのままに、そして自らの弱さや生きていくなかでぶつかる困難、痛みや苦しみから目を逸らすことなくまっすぐに伝える、新たなアウトプットを得た、ということなのだと思う。もちろん、『scent of memory』や『Nautilus』よりも前から“日常”に即した楽曲やリアリズムに基づいた楽曲もあったが、直近の2作品を通して後者の方法論がより強固なものとして確立されたと言えると思う。これまで長年にわたってセカオワの音楽を聴き続けてきた者としては、今作のような弱さや脆さを抱えながらこの現実世界を生きる私たちリスナーの日々の冒険に伴走する作品は、とてもセカオワらしい。

現在、バンド史上最大規模のアリーナツアー『深海』が開催中。『Nautilus』の楽曲たちが歴代の楽曲とともに紡がれるなかでどのような新しい響きを放つのか。ツアーに参加する人は、ぜひ体感してほしい。

(文=松本侃士)