Day1 ブレイクアウト

企業経営を考える上で、もはや前提条件と言ってもよいほど浸透した「サステナビリティ」。では実際、サステナビリティを経営の軸に据えると、経営戦略はどのように変化し、どういった効果が期待できるのか。サステナビリティ経営を実践する2社の報告からは、「新たなビジネスの創造」の可能性も見えてきた。(眞崎裕史)

ファシリテーター

足立直樹・SB国際会議サステナビリティ・プロデューサー

パネリスト

大塚友美・トヨタ自動車 チーフサステナビリティオフィサー

小林健二郎・ライオン 取締役 兼 上席執行役員

ライオンが展開する「理想のサステナビリティ戦略」とは

1891年に創業し、多種多様な生活用品を製造・販売するライオン。小林健二郎氏は「事業を通じて社会のお役に立つ」という創業者のDNAがずっと息づいてきたと説明し、主力事業のオーラルケアを例に「サステナビリティと経営」について紹介。

約130年間、子どもへの歯磨き指導や啓発活動などに取り組んできた歴史を踏まえ、「サステナビリティに力を入れているからこそ事業が伸びる」という考えで、中長期経営戦略フレーム「Vision2030」では、本業における「3つの成長戦略の推進」と並ぶ形で「サステナビリティ重要課題への取り組み強化」を盛り込んだという。

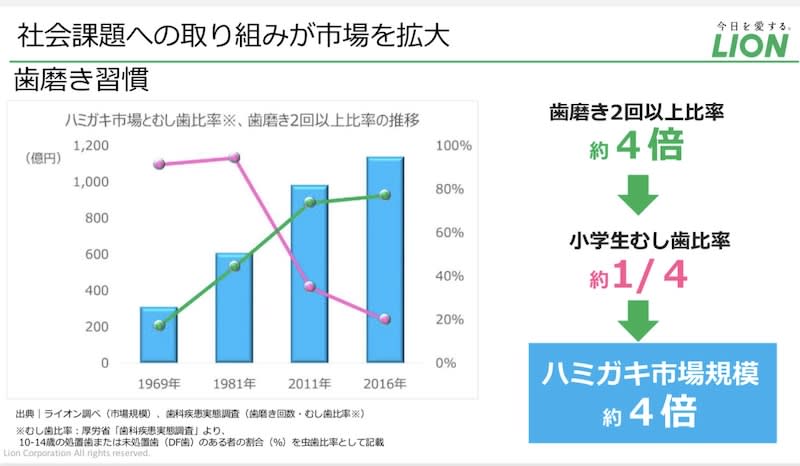

同時に掲げたパーパスは、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する」で、これに関連して小林氏は、同社が長年にわたって実施している小学生の歯磨き回数と虫歯比率に関する調査結果を報告した。それによると、1日に2回以上歯磨きをする小学生は、1969年から2016年の間に約4倍に増加した。一方、虫歯の数は約4分の1に減った。歯磨きを習慣化することで虫歯が減少、つまり子どもの健康につながったわけだが、同じ期間に、歯磨き関連の市場規模は約4倍に拡大した、と同社は分析している。

社会課題の解決が同時に経済的価値の創出につながった形で、小林氏は「理想のサステナビリティ戦略ではないか」と強調。近年はオーラルケアの習慣づくりに携帯アプリを活用するなど、「どんどん新しいイノベーションが生まれてきつつある」ことも紹介された。

「クルマの価値の拡張」を通じて、未来を見据えるトヨタ

トヨタの大塚友美氏は気候リスクと生物多様性、高齢者や過疎地に住む人たちに対する「移動の格差」などを例に「社会課題が多様化、複雑化してきている」と指摘。それらの解決を念頭に、同社が「車を作る自動車会社から、モビリティカンパニーにモデルチェンジしていきたいと考え、全力で取り組んでいる」と強調した。

具体的には、2023年のジャパンモビリティショーにコンセプトカーとして出展したバッテリーEV「KAYOIBAKO(カヨイバコ)」を例に、「超拡張型モビリティ」の持つ可能性を説明。車椅子を使う人も乗り降りしやすくするなど、一人一人に合わせたカスタマイズによる「クルマの価値の拡張」、過疎地などで生活インフラとして機能する「モビリティの拡張」、そしてデータを地域の交通情報などとつなげて効率的に運用する「社会システム化」の3つの領域で未来を見据えているという。

自動車は日本を代表する産業で、多くの労働者が関連企業で働くなど、裾野が非常に広い。同社は「幸せの量産」をミッションとしており、大塚氏は「(社員を含む)ステークホルダーや日本経済全体へのインパクトを考えながら、ビジネスをしていかないといけない」と言及。「社会課題にアプローチして、本当にインパクトを生もうと思ったら、車を作っているだけではもう届かない。今のままの領域で今までのことをやっているだけでは駄目だ」とも述べ、自社の経済的利益だけを考えるのではなく、「クルマの価値の拡張」などの変革を通じて、ミッションを実現する考えを説明した。

まずは一歩を踏み出し、少しずつ課題を明らかにしていく

セッションの中盤、ファシリテーターの足立直樹氏は「サステナビリティを経営の軸にすると、どのような良いことがあるのか」とストレートに問いかけた。

これに対し、小林氏は「肝心なことは、我々が何者であるか、自分で自分を認識する」ことだと強調。取り組むべき事業を切り分け、「我々じゃないといけない、我々だけができることに対して経営資源を投入」することで、「いろんな意味で、良い影響を生んでくると思う」と続けた。

大塚氏は「これからの社会のために何をしていくべきかと考えることが、『これが私の仕事』と思っていた固定観念を乗り越える原動力になり、結果的に新しいビジネスの創造にもつながっていく」とした上で、「長期的な視野を持ち、バックキャスティングの思考で進んでいくことと、まずは一歩を踏み出し、少しずつ課題を明らかにしていくこと。その両方をうまくバランスを取りながらやっていくことが大事」と語った。

その「まずはやってみて、課題を明らかにしていく」という文脈では、トヨタが静岡県裾野市に建設を進める実証実験都市、「ウーブン・シティ」についても話題に。大塚氏は、「ウーブン・シティは、当社だけでなく、いろいろな方々が将来に向けたアイデアを試す、実験の場。住民も一緒になってどんどんフィードバックをしていく。そこから思いがけない組み合わせが生まれてきたりだとか、ポテンシャルを秘めた街になっていくといいなと思う」と述べた。来年には実証実験を始める予定だという。

会場からは高校生の質問も多く上がり、若い世代の関心の高さをうかがわせたセッション。足立氏は議論を振り返って、「サステナビリティに対する企業の『やらされ感』が全くない。自分たちは何のためにビジネスをしているのかということを、ごく自然に考えて取り組んでいる。企業の進化を感じる」と実感を持って述べた。その上で、「これからはまさにビジネスの『拡張』を考えていくことがヒントになるのではないか。それこそが企業のリジェネレート(再生)だ」と締めくくった。